Весной 1922 г. англичанин Леонард Вулли вел раскопки в Эль-Убейде, близ Ура, на поселении, которое дало название одному из важнейших дошумерских периодов в истории Месопотамии – убейдскому. Кроме ранних построек и могил там нашли платформу из сырцового кирпича и остатки пышно украшенного храма, когда-то стоявшего на ней. И хотя еще в древности неведомые враги варварски уничтожили святилище, многие элементы декора (включая чудесные бронзовые скульптуры и рельефы) были просто сброшены вниз и пролежали под толстым слоем земли и песка в целости и сохранности вплоть до XX века. И вот, разбирая эти замечательные находки, Вулли неожиданно увидел небольшую мраморную табличку с клинописью. Текст был краток. Он гласил: «[Богине] Нинхурсаг А-анне-падда, царь Ура, сын Мес-анне-падды, царя Ура, для Нинхурсаг построил данный храм». Первый персонаж (А-анне-падда) был до сих пор неизвестен науке, но зато его отца —

Мес-анне-падду, основателя I династии Ура и упоминаемого в «Царском списке», идентифицировать не составляло особого труда. Таким образом, впервые один из тех ранних шумерских правителей, которые прежде рассматривались в науке как чисто легендарные, оказался реально существовавшим историческим лицом.

В 60-е годы XX в. немецкий ассириолог Д. Эдзарт, работая с коллекциями Багдадского музея, обнаружил фрагмент большого алебастрового предмета неизвестного происхождения, с короткой, очень архаичной по стилю надписью следующего содержания: «Ме-бараг-си, царь Киша». Как впоследствии доказал ученый, данный монарх был не кем иным, как Эн-ме-бараге-си из шумерского «Царского списка». «Эн» – это титул ранних шумерских правителей-жрецов – в первом случае был просто опущен. Эн-ме-бараге-си был двадцать вторым царем I династии Киша и отцом Аги, который, как нам известно из знаменитого шумерского эпоса («О все видавшем», или «Эпос о Гильгамеше»), неудачно воевал с правителем Урука – Гильгамешем. А потом известный американский востоковед С.Н. Крамер, прочитав клинописный текст под названием «Табличка из Туммаля», установил, что Гильгамеш – современник Мес-анне-падды из Ура.

Из всего вышесказанного мы можем заключить, что, во-первых, Гильгамеш, пятый правитель Урука и герой знаменитой эпической поэмы, по всей вероятности, был реальным лицом; а во-вторых, Эн-ме-бараге-си – царь Киша, отец Аги и отдаленный потомок Этаны (древнейшего легендарного правителя Киша) – был одним из самых ранних исторически установленных монархов Шумера. «Царский список» говорит по этому поводу следующее: «Этана, пастух, поднявшийся на небо, стал царем, 1500 лет правил» и «Эн-ме-бараге-си, который согнул оружие Элама, стал царем [Киша], 900 лет правил». Естественно, фантастические цифры лет правления следует решительно отбросить. Но стоящие за ними владыки – это вполне реальные исторические фигуры.

В целом «Царский список» дает нам достаточно полное представление о царских династиях двух крупнейших (и политически значимых) городов Шумера: Киша на севере и Урука (Ура) на юге Месопотамии. «Список», как уже отмечалось выше, был составлен не позднее конца III тыс. до н. э., в эпоху правления так называемой III династии Ура. Составляя его, переписчики, несомненно, пользовались династическими списками, которые на протяжении многих столетий велись в отдельных шумерских городах-государствах. Не исключено, что имевшиеся в их распоряжении клинописные тексты о царских династиях иногда также представляли собой компиляцию. Вполне вероятно и то, что шумерские писцы не все понимали в трудах своих предшественников. «Что поделаешь, – пишет М. Белицкий, – шумерские писцы не были ни историками, ни летописцами в нашем понимании. Их целью было прославить свой город или народ. Поэтому нет ничего удивительного в том, что легенда превращалась в историю, а история – в легенду».

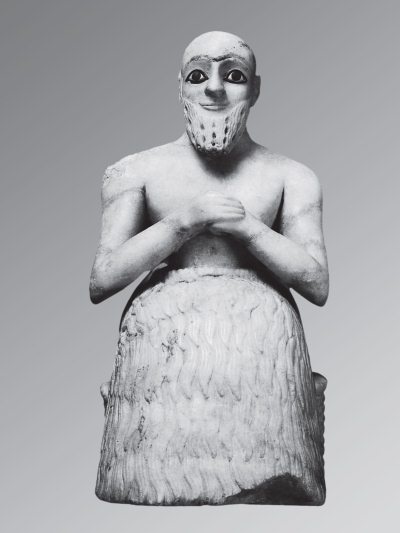

Илл. 35. Статуя сановника Эбих-иля из Мари. Мари, Сирия.

Сер. III тыс. до н. э.

В «Царском списке» перечислены самые первые шумерские города, считавшиеся в древней Месопотамии священными: Эреду (здесь находился дворец бога Энки – божества пресной воды и океанской бездны, воздвигнутый на дне моря), Бад-Тибира, Ларак, Сиппар и Шуруппак. Согласно легенде, все они в эпоху «до потопа» были столицами Шумера. Однако археологические материалы, полученные при раскопках этих городов, никак не подтверждают того, что они имели в древности большое политическое, военное, экономическое, религиозное или культурное значение в жизни шумерского общества.

И напротив, раскопки выявили подлинные города-лидеры Шумера – Киш, Урук, Ур и священную столицу «черноголовых», Ниппур, с его общешумерским святилищем главы пантеона – бога воздуха Энлиля. Но, прежде чем обратиться к этим действительно ведущим городским центрам, во многом определявшим всю политическую ситуацию в Месопотамии, нам необходимо дать разъяснения по поводу упомянутого выше (в «Царском списке») потопа, служившего важной разделительной вехой между царями, которые правили до него и после него. Любопытно, что не только до потопа цари жили и царствовали неправдоподобно долго. Представители первых династий после потопа тоже правили по несколько тысяч лет. Может быть, таким образом подчеркивалась принадлежность этих легендарных монархов к богам?

Итак, обратимся к вопросу о всемирном потопе (шумерскую версию мифа об этом событии я расскажу ниже). «Обнаруженный Л. Вулли трехметровый слой чистого песка без каких-либо следов человеческой деятельности, внезапно прерывающий культурные слои Ура, – пишет К. Керам, – является бесспорным доказательством того, что около середины IV тыс. до н. э. здесь имел место мощный катаклизм, охвативший территорию – по тем представлениям, огромную, чуть ли не весь мир. В городах, расположенных дальше к северу, толщина слоя чистых речных отложений не так велика, как в Уре: около полутора метров в У руке, около полутора метров в Кише. На основании этих данных Вулли составил карту территории, захваченной потопом. Более поздние исследования показали, что многие города Месопотамии сохранили следы наводнений, происходивших в разное время: обнаруженные слои речных наносов относятся к различным периодам. Это открытие нанесло ощутимый удар идее общемесопотамского потопа.

Илл. 36. Охота на львов. Камень. Раннединастический период

Однако, проблема великого наводнения, увековеченного месопотамской традицией, продолжает существовать. Ученые утверждают, что во время самой грандиозной из этих катастроф селения, расположенные на более возвышенных местах, уцелели. А раз уцелели населенные пункты, уцелели и люди, которые сохранили и передали последующим поколениям память о катастрофе. Если даже предположить, что во время наводнения, затопившего Ур в убейдскую эпоху, шумеров здесь еще не было, то крупные наводнения следующего периода, Джемдет-Насра, происходили уже при них. Об одних они слышали, другие пережили сами. Несомненно одно: в этой заимствованной и распространенной Библией шумерской легенде заключено зерно исторической правды».