Надо сказать, что вскоре сам Ибби-Син преуспел в борьбе с амореями. Но семена распада внутри государства уже дали пышные всходы. Начались мятежи, заговоры и восстания всех недовольных центральной властью. Тот же полководец Ишби-Эрра объявил себя, сидя в Исине, царем. Затем аморейский вождь Набланум захватил Ларсу, расположенную всего в 40 км от Ура. Воспользовавшись удобной ситуацией, в Шумер вторглись эламиты из Ирана.

Покинутая союзниками и богами, страдающая от голода и анархии, атакованная врагами сразу с двух сторон и сократившаяся практически до размеров столицы и ее ближайших окрестностей, великая шумерская империя стала больше походить на тень былого могучего государства. Ибби-Син боролся до конца. Он попытался заключить союз с амореями против эламитов, но потерпел неудачу. В 2003 г. до н. э. эламиты подошли уже вплотную к стенам Ура, «подобным желтой горе». К тому же город с трех сторон окружала вода (русло Евфрата и канал). Но и это не помогло. После короткой осады Ур был захвачен, ограблен и сожжен. Несчастный Ибби-Син – последний император шумеров – попал в плен, был увезен в Иран, где и умер.

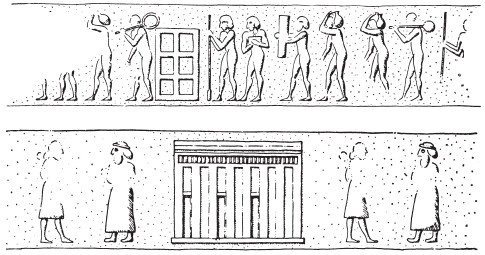

Илл. 53. Изображение древних шумеров из Мари: воин с топором, правительственный чиновник, военнопленный. Перламутр

Когда они (эламиты. – В.Г.) пришли, вокруг все истребляя,

Уничтожая все, как яростный поток,

За что, за что Шумер, тебе кара такая?

Из храма изгнаны священные владыки,

Разрушен город, алтари разбиты,

И всей страной владеют эламиты.

Шумерский гимн

С гибелью Ура закрылась одна из наиболее ярких и драматических страниц в истории Месопотамии – шумерская. После эламитского погрома и вторжения различных кочевых семитских племен Шумер никогда уже не смог снова встать на ноги. Его цивилизация погибла, народ растворился в массе чужеземцев, а язык исчез, оставшись лишь в клинописи.

Шумер умер, да здравствует Шумер!

Глава 6 Становой хребет месопотамской цивилизации

Благосостояние шумерского общества (и всех других месопотамских государств) в значительной мере зависело от главной отрасли его экономики – земледелия. Эффективность последнего находилась в прямой зависимости от развития ирригации, что, в свою очередь, требовало аппарата чиновников, которые смотрели бы за использованием воды в сети каналов, а также распоряжались распределением и хранением излишков сельскохозяйственной продукции.

Вся территория Месопотамии в направлении с севера на юг делится на несколько природных областей. В пределах сухой субтропической зоны находится Верхняя Месопотамия. На севере этой области лежит холмистая местность, куда влажные ветры со Средиземного моря приносят довольно обильные дожди, достаточные для ведения богарного (неполивного) земледелия.

Дальше к югу расположена область сухих степей, где имеется достаточно корма для скота (особенно зимой и весной), а вдоль речных долин и других источников воды можно сеять хлеб без или «почти без» искусственного орошения. Еще южнее, по обоим берегам Евфрата, на расстоянии около 200 км простирается «гипсовая пустыня», почти лишенная естественных ежегодных осадков. Примерно от широты Багдада и до Персидского залива лежит плоская аллювиальная, образованная наносами Тигра и Евфрата, равнина – собственно Двуречье. Эта область благодаря своим лёссовым почвам потенциально очень плодородна, но давать хорошие урожаи она может лишь при хорошо налаженном искусственном орошении. И люди, пришедшие сюда где-то в конце VI – начале V тыс. до н. э., сумели со временем создать широкую и эффективную ирригационную сеть. Данные археологических раскопок свидетельствуют о существовании на юге Месопотамии системы искусственного орошения двух видов: бассейнов для накопления вод весеннего паводка Евфрата и магистральных каналов большой протяженности, с постоянными плотинами и дамбами. «Как и в остальных странах от Памира до Нила, – подчеркивает известный американский историк А. Лео Оппенхейм, – посев злаковых составлял основу оседлости, начиная с самых ранних поселений и вплоть до метрополий, относящихся к позднейшему периоду древнего Ближнего Востока. Сеяли ячмень, эммер, пшеницу и просо. В Месопотамии, в отличие от Индии и Африки, наименьшее значение имело просо, ячмень же использовался гораздо шире, чем пшеница. Оказывается, можно легко установить связь между излюбленными злаковыми и другими культурными растениями: Месопотамия была страной ячменя, пива и сезамового масла, тогда как к западу от нее находится „культурный круг" пшеницы, вина и оливкового масла… Ячмень шел на приготовление пресного хлеба и разных блюд, пшеница – на дрожжевое тесто и сладкие кушанья. Возделывание сезама… обеспечивало население маслом с довольно острым вкусом, которое вместе с животными жирами (сало и что-то вроде сбитого масла) составляло существенную часть рациона жителей Месопотамии». Часто в текстах упоминаются разные сорта лука, чеснок; иногда встречается репа. Существенную часть рациона, по-видимому, составляли ароматические вещества и специи: горчица, тмин и кориандр. Последние добавлялись вместе с солью в однообразные кашицеобразные блюда из злаковых. Что касается фруктовых деревьев, то первостепенное экономическое значение имела финиковая пальма – она давала жителям Месопотамии наиболее распространенный вид сладостей. Другие плодовые деревья сажали редко: в клинописных табличках упоминаются яблоки, фиги, груши, гранаты и какой-то сорт слив.

Следует также отметить, что набор основных культурных растений оставался постоянным на протяжении всех трех тысяч лет месопотамской истории.

Из всей совокупности имеющихся у нас сейчас источников совершенно очевидно, что уже в Раннединастическом периоде шумеры добились огромных успехов в развитии земледелия и связанных с ним областей. Создание сложной системы каналов, плотин, запруд и водохранилищ требовало высокого инженерного мастерства и знаний. Для проведения земельной съемки и подготовки плана работ требовались нивелировочные и измерительные инструменты, чертежи и карты. Земледелие превратилось в сложную отрасль хозяйства, требующую предусмотрительности, трудолюбия, умения и знаний. Не удивительно, что уже на заре шумерской эпохи некие мудрецы составили «Календарь земледельца», в который входили разнообразные советы, призванные оказать практическую помощь земледельцу в проведении всех полевых работ, начиная от орошения поля в мае-июне и кончая обмолотом и веянием зерна, созревавшего в апреле-мае следующего года.

Илл. 54. Оттиски цилиндрических печатей с сюжетами на хозяйственную тему

«Календарь» представляет собой поучение отца своему сыну по важнейшим этапам земледельческого цикла, при этом, для пущей убедительности, учитель заявляет, что советы исходят не от него, а от бога Нинурты. Согласно же утверждениям шумерских богословов, Нинурта был «верным земледельцем Энлиля».