В документах из Шуруппака имеются интересные данные и о численности его населения. «Гурушей, ходящих на войну и входивших в состав… гарнизонов, размещенных по городам Урукского военного союза, было человек 670–680. Еда участникам народного собрания выдавалась на 1612 человек, но сюда входили и лица, сопровождавшие своих господ: 39 мальчиков, 47 слуг-оруже-носцев и 39 рабынь; итого полноправных мужчин (возможно, глав семей) было 1487; вероятно, сюда не включены воины гарнизонов, хотя, как показывает один из документов, и они относились к числу „ходящих на народное собрание". Таким образом, общее число последних могло доходить до 2150 и более. В других документах приведены общие цифры гурушей – 6580 и 8970; это, вероятно, общее число мужчин, включая и не являвшихся самостоятельными хозяевами, а также храмовый персонал. Общее население „нома" обоего пола и всех возрастов должно было составлять тысяч пятнадцать-двадцать, из которых, несомненно, более половины было связано с храмом».

Мне кажется вполне оправданным дать здесь более подробное описание одного хорошо изученного археологами шумерского города – Ура.

Ур халдеев

На фоне других шумерских городов звездой первой величины был, безусловно, Ур, расположенный в низовьях Евфрата, неподалеку от современного иракского города Эн-Насирийя. Не случайно его название так часто упоминается в эпических поэмах и гимнах III тыс. до н. э.:

О город, всем обеспеченный,

Омываемый водами неиссякаемыми,

Незыблемый бык,

Помост изобилия страны, зеленая гора,

Город, чьи судьбы определил Энки,

Святилище Ур, да вознесешься ты до небес!

Но шли века. Евфрат изменил свое русло и ушел от городских стен почти на 16 км. Ур быстро захирел и превратился в груду развалин. Случилось это в IV в. до н. э.

Со временем были забыты не только многие яркие страницы истории города, но даже и его местонахождение. Еще совсем недавно наши сведения об Уре ограничивались лишь несколькими туманными цитатами из Библии, да ассиро-вавилонскими клинописными текстами, созданными много веков спустя после исчезновения шумеров. Мы знаем, например, что в XVIII в. до н. э. вавилонский царь Хаммурапи подверг восставший город ужасающему разгрому. «Скорбная песнь Ура», или «Плач об Уре» сообщает нам об этом печальном событии, сравнивая его с бурей, насланной на горожан богом Энлилем:

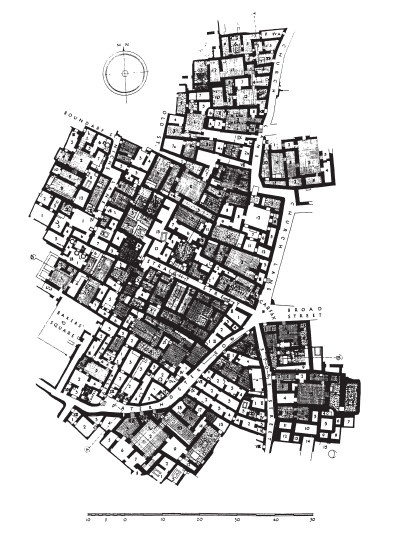

Илл. 56. Улица с жилыми домами в Уре. Вид после раскопок

Буря, вызванная разгневанным Энлилем,

Буря, уничтожившая страну,

Накрыла Ур словно платком, окутала его словно саваном…

О, отец Нанна (бог Луны, покровитель Ура. – В.Г.), этот город

превратился в развалины!

Видимо, именно в эти годы покинули поверженный Ур Авраам и его семья. После этого эпизода Библия больше уже не упоминает об Уре. Город заново открыл в 1854 г. английский консул в Басре Д.Е. Тейлор. Однако к широким раскопкам древнего Ура археологи смогли приступить лишь много лет спустя: как уже говорилось выше, с 1922 по 1934 г. здесь успешно работал англичанин Леонард Вулли. Он изучал в основном центральную часть огромного городища. Драгоценные свидетельства былой жизни исчислялись многими тысячами. Большая их часть хранится ныне в Иракском музее Багдада, в специальном шумерском зале

[3]. Мне неоднократно приходилось бывать там.

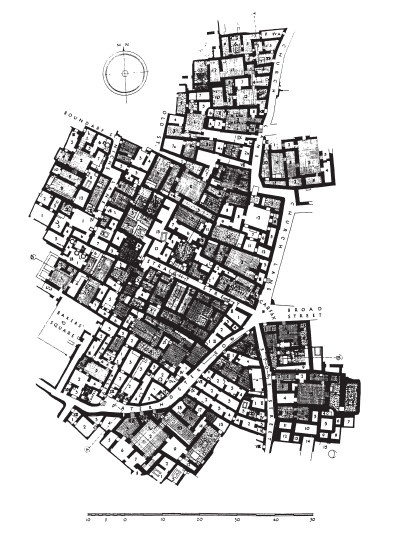

Илл. 57. План раскопанных жилых кварталов в Уре

И каждый раз, глядя на сверкающую груду золотых и серебряных изделий, укрытых за стеклами музейных витрин, я не мог отделаться от мысли, что все это археологическое богатство, вырванное из своего естественного окружения, выглядит как-то уж очень обыденно и статично. Теперь оставалось лишь гадать, как смотрелась та или иная вещь в сумраке только что вскрытой гробницы или в руинах глинобитного дома.

«Лучше один раз увидеть», – гласит известная поговорка. Ур является на сегодняшний день одним из самых археологически изученных шумерских городов. О нем говорится во многих текстах III–II тыс. до н. э. Поэтому мысль посетить этот древний город и увидеть его внушительные укрепления, пышные храмы и дворцы, о которых так красочно рассказывают глиняные клинописные таблички Двуречья, была вполне естественной.

И вот ранним мартовским утром наш экспедиционный ГАЗ-69, деловито пыхтя, вскарабкался на крутой глиняный откос за зеленой лентой Евфрата, и мы увидели, наконец, то, что осталось от древнего Ура. На голой желтовато-серой равнине смутными тенями маячило несколько групп больших и малых холмов; там и сям виднелись какие-то непонятные впадины, рытвины и ямы.

Здесь не было и намека на некогда грозные оборонительные укрепления – зубчатые глинобитные стены и башни, «подобные желтой горе». Не было здесь и храмов с дворцами. Бесследно исчезли даже массивные купола кирпичных царских гробниц, раскопанных Леонардом Вулли несколько десятков лет назад.

Что и говорить, даже для искушенного специалиста-археолога зрелище явно непривлекательное! К тому же с юга, с Аравийского полуострова, задул знойный ветер хамсин, принося с собой тучи мельчайшего песка и пыли. Приближалась песчаная буря. Но мы решили не отступать и, развернув схематический план Ура, смело двинулись вперед, вслед за добровольным арабским гидом – местным сторожем Ахмедом. Экскурсия по древнему городу началась.

Священный участок Ура

Мы медленно поднимаемся по широкой лестнице из ста ступеней на плоскую вершину ступенчатой башни зиккурата – самого высокого здания города. Жарко и душно. Сквозь желтую завесу пыли нестерпимо печет полуденное солнце. Но зато отсюда, почти с двадцатиметровой высоты, открывается великолепный вид на всю территорию городища. Справа, у подножья зиккурата, хорошо видны фундаменты и стены дворцового комплекса правителя Шульги, жившего в конце III тыс. до н. э. Неподалеку – глубокий котлован старого раскопа Л. Вулли и район исследованных им же царских гробниц. А дальше, уже за пределами ритуально-административного центра Ура, или «священного участка» (теме-носа), чуть заметной желтой массой выступают лабиринты жилых кварталов. Все видимые нами сейчас постройки относятся к разным эпохам: здесь и III и II тыс. до н. э. Но большинство датируется концом III тыс. до н. э. – эпохой наивысшего расцвета Ура в период правления его III династии.

В течение столетия, с 2106 по 2003 гг. до н. э. Ур стал столицей обширного и могучего государства, включавшего в свои пределы почти всю Месопотамию и ряд соседних с ней областей. Сюда стекались захваченные в войнах богатства, а искусные мастера без устали возводили все новые храмы, дворцы и монументы. Правда, честь такого строительства всегда приписывали себе цари, и особенно самый известный из них – Ур-Намму: «Во славу владычицы своей Нингаль, Ур-Намму, могучий муж, царь Ура, царь Шумера и Аккада, воздвиг сей великолепный Гипар», – читаем мы на глиняном конусе клинописное посвящение в честь закладки нового храма. Его дело продолжали и другие представители III династии.