Разработка же специальных авиационных крупнокалиберных пулеметов фактически была начата в феврале 1931г. Но лишь в 1935 г. выпустили первую партию пулеметов ШВАК, использовавших удачные конструкторские решения ШКАС. Его конструкторами являлись Б.Г. Шпитальный и С.В. Владимиров. Однако пока система доводилась, решили сделать упор на авиационные пушки. Через год ШВАК превратился во всем известную 20-мм автоматическую пушку.

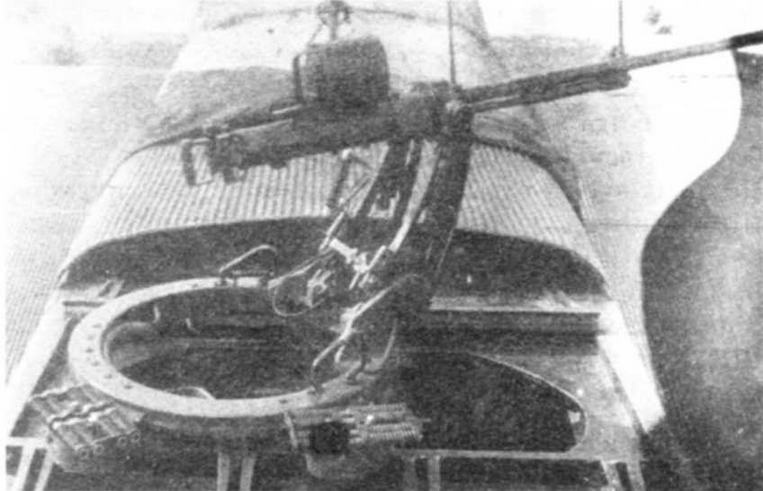

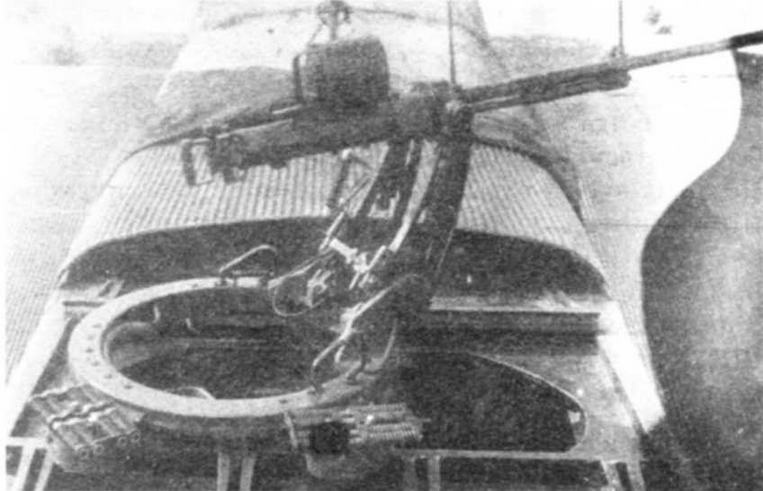

Экранированная носовая установка с 20-мм пушкой «Эрликон L», испытывавшаяся на ТБ-3

Но авиационные пушки фигурировали в проектах гигантских бомбовозов задолго до появления ШВАК. Поскольку отечественных систем еще не существовало, ставку делали на иностранное оружие. У нас экспериментировали с двумя типами 20-мм зарубежных автоматических пушек: немецкой «Рейнметалл» (в наших документах — РМ) и швейцарской «Эрликон». Последней приобрели две разновидности, L и S, отличавшихся разной длиной ствола. Боезапас и немецкой, и швейцарской пушек хранился в съемном коническом магазине-барабане. Прорабатывалась также возможность использования французской короткоствольной авиационной 37-мм пушки «Гочкис» (с гладким стволом, не автоматической), морской или танковой 37-мм полуавтоматических пушек той же фирмы. Их собирались ставить просто на вертлюге.

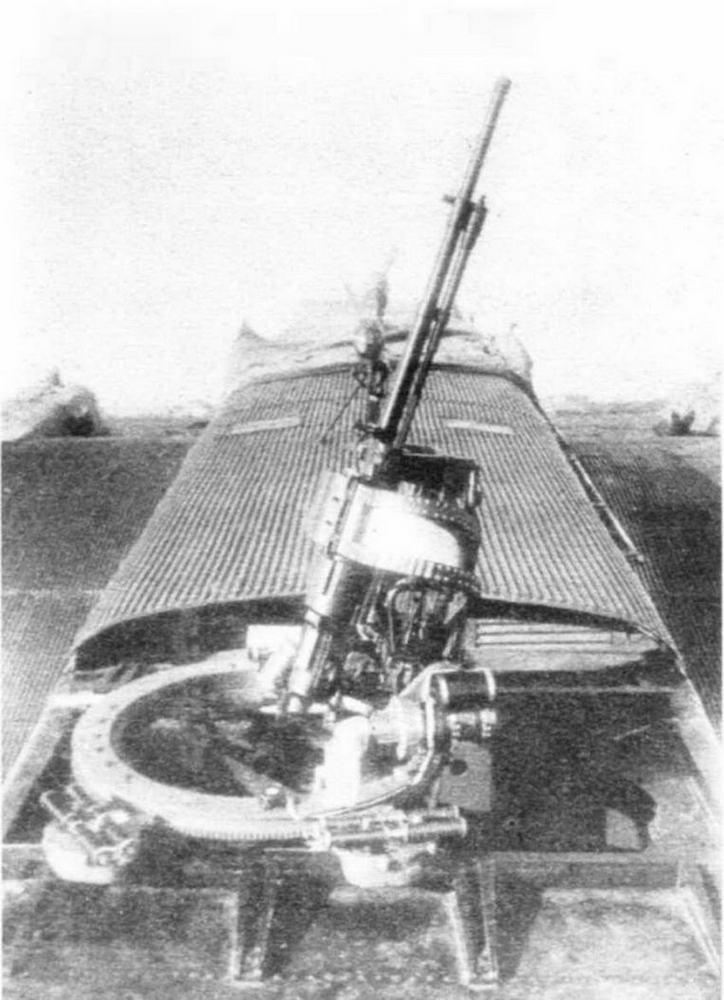

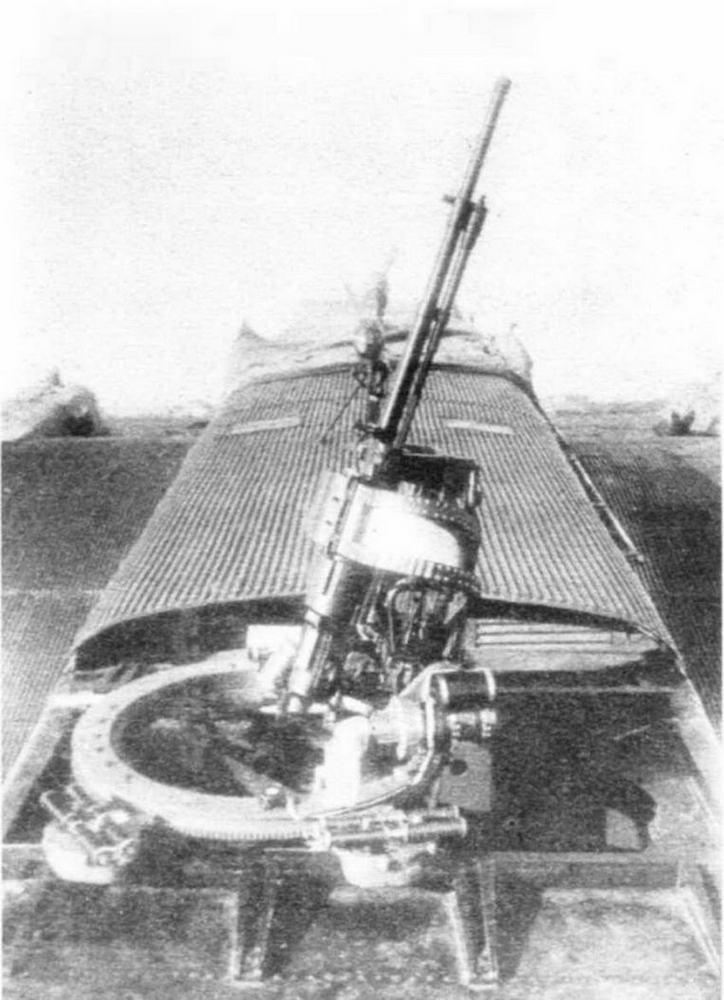

Пушки и пулеметы на огромных тихоходных бомбовозах намеревались размещать в открытых турельных установках. Экранирование предусматривалось только носовых и кормовых огневых точек, да и то не всегда. Механизация турелей отсутствовала: передвижение оружия осуществлялось вручную, иногда с пружинными или резиновыми компенсаторами, облегчающих движение ствола навстречу набегающему потоку. Для увеличения секторов обстрела иногда турель выполняли перекатной — она могла перемещаться по направляющим поперек самолета. Такими, например, были верхние задние установки на ТБ-3. В проектах встречались и нижние перекатные установки.

Турель с пушкой «Эрликон», монтировавшаяся для испытаний на ТБ-3

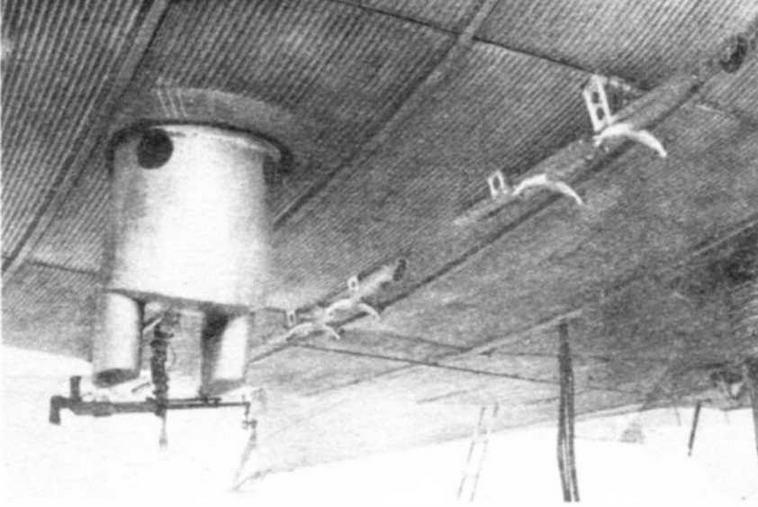

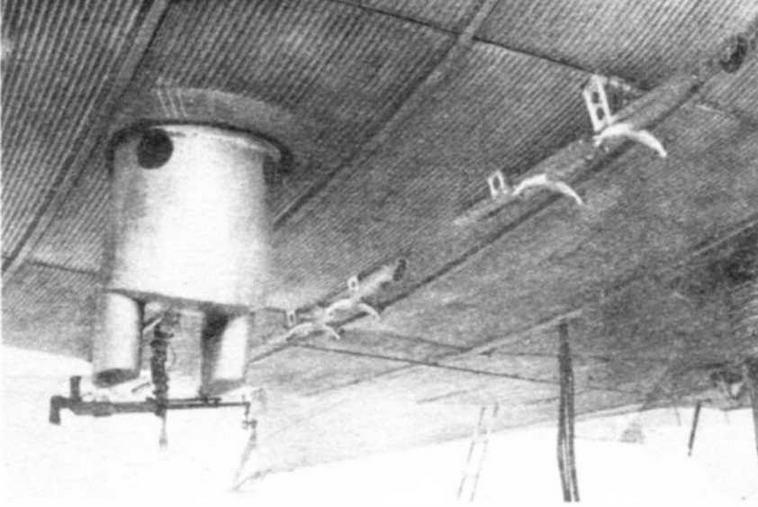

Выдвижная башня Б-2 (в просторечии — «штаны») с пулеметом ДА

Предусматривались и выдвигающиеся вниз башни. Перемещались они тросовым или зубчатым механизмом вручную. Впервые подобную установку у нас увидели на немецких бомбардировщиках ЮГ-1. Позже стали ставить выдвижные подкрыльные башни Б-2 (они же «штаны») на ТБ-3, одна такая же башня монтировалась под фюзеляжем «крейсера» Р-6. В некоторых проектах гигантских бомбовозов башни выдвигались не вниз, а вверх из фюзеляжа или крыла.

В некоторых проектах уже предусматривались частично электрифицированные турели, которые вращали электромоторы, а подъем ствола вверх и опускание его вниз осуществлялся вручную; но реально их еще не существовало. Первые подобные конструкции появились в 1934—35 годах. Например, в 1934 г. для ТБ-4 проектировали электрифицированную турель под 37-мм пушку, а чуть позже появилась турель ЭТур-8 под пулемет ШКАС.

Классическое стрелково-пушечное вооружение на некоторых машинах дополнялось реакгивным. Правда, это было более характерным для «крейсеров», а не бомбардировщиков. Очень модными в то время были динамо-реактивные (безоткатные) пушки — ДРП, разрабатывавшиеся под руководством В.Л. Курчевского. Их делали разного калибра — от 37-мм АПК-11 до 100-мм АПК-8. В самом большом количестве изготовили 76-мм АПК-4 и АПК-4бис. Точность стрельбы у ДРП была невысокой, но можно было палить картечью или шрапнелью, увеличивая вероятность поражения.

Электрифицированная открытая турель ТЭТ с пушкой ШВАК

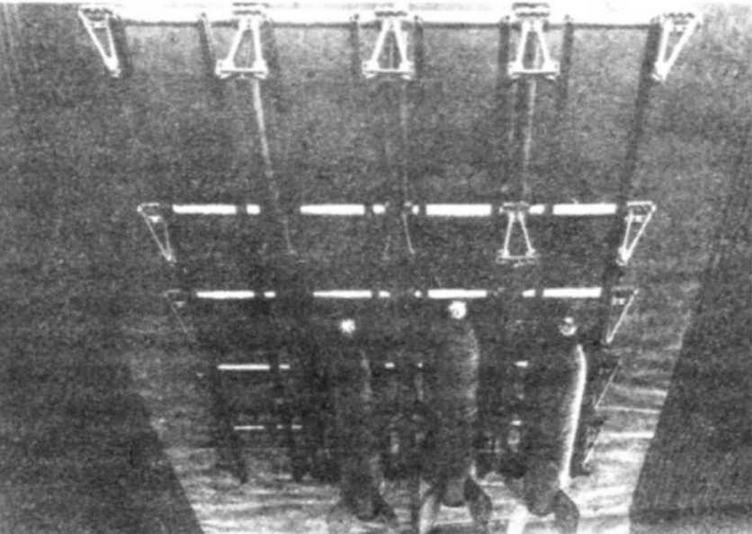

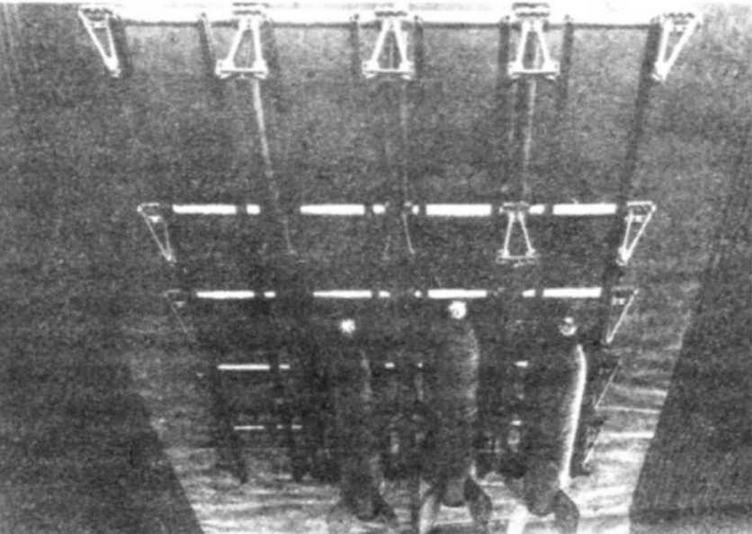

Реактивные снаряды РОФС-203 под крылом ТБ-3

Авиационные динамо-реактивные пушки делали полуавтоматическими или полностью автоматическими, но с невысоким темпом стрельбы. Боезапас у них обычно был небольшим — до двух десятков снарядов. Дистанция стрельбы ограничивалась малой выходной скоростью снаряда, что влияло и на траекторию его полета. Основными плюсами ДРП являлись значительно меньший вес по сравнению с обычным орудием такого же калибра (76-мм АПК-4бис весила меньше 90 кг) и отсутствие отдачи. Зато надо было учитывать воздействие реактивной струи, которая на испытаниях нередко наносила серьезные повреждения самолету.

Альтернативой ДРП являлись реактивные снаряды с твердотопливными (пороховыми) двигателями. Тогда работали над неоперенными снарядами, стабилизировавшимися в полете вращением, а позже и над ракетами с оперением, но не выходящим за ее габариты (как у минометной мины). Их выпускали из трубчатых направляющих, называвшихся «флейтами». Точность была еще ниже, чемуДРП, но секундный залп получался значительно тяжелее. В проектах некоторых «крейсеров» закладывались одна-две многоствольные вращающиеся установки. Перезаряжались они после стрельбы вручную.

Позже появились реактивные снаряды, стартовавшие с балочных направляющих (с одной и двумя балками). Так, для ТБ-3 в РНИИ инженер В.П. Лобачев проектировал установки с ракетами калибра 132 мм и 245 мм.

Существовал и еще один вариант: полуавтоматическая установка для стрельбы реактивными снарядами. У нее неуправляемые ракеты подавались в ствол одна задругой механизмом. Для Р-6 в 1934 г. проектировалась такая установка АУРС-82 на шесть ракет калибра 82 мм. Два варианта проекта ее выполнили в Артиллерийской академии Кондаков и Лендер. В одном случае подача осуществлялась из магазина на четыре снаряда, в другом — из жесткой металлической ленты. Роль привода выполнял стрелок, орудовавший кривошипно-шатунным механизмом. Поскольку стрелять собирались по воздушным целям, боеголовка ракеты должна была взрываться, не долетая до них: разброс осколков увеличивал вероятность поражения. В проекте использовались обычные артиллерийские дистанционные трубки, но с оригинальным прибором установки длительности горения. Но никаких данных даже о постройке макета АУРС-82 нет.

К оборонительному оружию относились также специальные бомбы, выбрасываемые из хвостовой части самолета. После раскрытия парашюта они тормозились и снимались с предохранителя, а затем через заданное время взрывались на пути преследующего истребителя. Это изобретение было предложено в 1932 г., но первые «настоящие» авиационные гранаты АГ-2, работающие по этому принципу, появились в нашей стране уже в годы Великой Отечественной войны.

Существовало и оборонительное химическое оружие. Про постановку дымовых завес в воздухе, в том числе ядовитых, уже говорилось ранее. А вот на огромном самолете Г-1 в оконечностях хвостовых балок намеревались смонтировать «баллоны самообороны». В них под давлением хранился ядовитый газ. При атаке вражеского истребителя сзади механики в противогазах открывали вентили, создавая за своей машиной отравляющий шлейф. Пилот вражеского самолета, вдохнув эту гадость, мог и не умереть. Достаточно было того, чтобы он на время потерял управление истребителем или не смог стрелять.