Все двигатели самолета питались из бензобаков в крыле. Всего баков имелось восемь — два в центроплане и шесть в консолях. Общая их емкость равнялась 8500 л. Для подачи горючего к моторам верхней тандемной установки предусмотрели электронасос и запасной ручной («альвейер»).

В перспективе рассчитывали оборудовать самолет системой дозаправки в воздухе. Это значительно увеличило бы радиус действия бомбардировщика. В качестве танкера («бензиноносца») собирались использовать тоже не маленький пятимоторный АНТ-14 (о нем будет рассказано позже).

Рабочее место старшего борттехника

Количество и размещение стрелковых точек в ходе проектирования неоднократно менялось. Так, в феврале 1931 г. УВВС были представлены два варианта, отличавшиеся расположением огневых точек на крыле. По расположению турелей на фюзеляже оба совпадали. В носовой части самолета стояла 20-мм пушка, наверху за крылом — турель с 37 -мм пушкой, в корме под рулем направления — спаренный 7,62-мм пулемет. Вооружение на крыльях подразделялось по-корабельному на два «плутонга» — левый и правый. По первому варианту каждый плутонг состоял из трех установок. За крайним мотором на передней кромке крыла имелся выступ с открытой турелью (видимо, типа Тур-6) под спаренный пулемет. На одной с ней оси на верхней поверхности плоскости находилась башня с 20-мм пушкой. Она должна была быть выдвижной: «стакан» с кольцом турели выдвигался вверх из обтекателя-зализа.

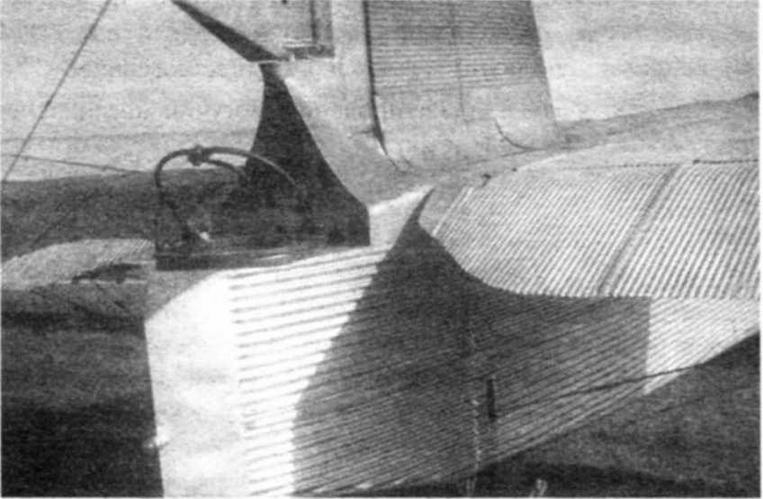

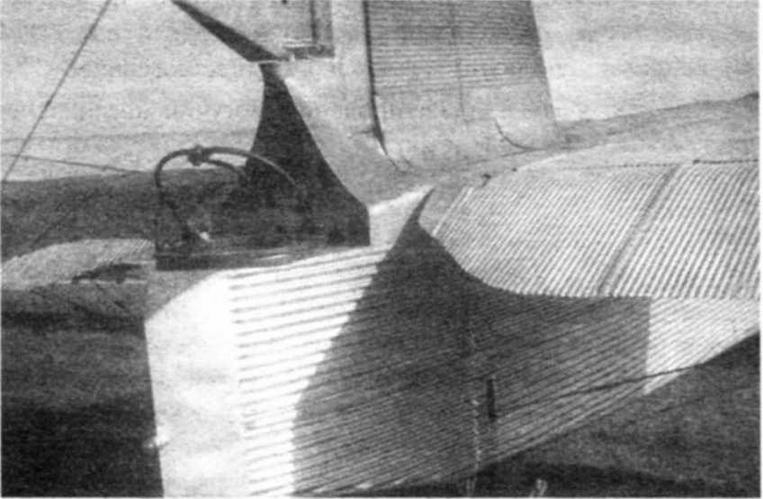

Кормовая турель ТБ-4

Третья установка располагалась в рогообразном выступе под крылом в плоскости крайнего мотора. Она тоже была открытой; в ней стояли два пулемета. По второму варианту передняя и задняя установки являлись экранированными. Экраны имели вид цилиндров с коническими секциями сверху и снизу. Застеклять их должны были целлулоидом. Стволы пулеметов торчали через вертикальные щели экранов, так что влево-вправо оружие перемещалось вместе с экраном. Верхняя башня отсутствовала. Интересно, что по заданию на бомбардировщике должны были стоять упоминавшиеся ранее пулеметы ПВ-1 в турельном исполнении (реально не существовавшем).

Позднее в ходе проектирования могучий арсенал несколько подсократился и пришел в соответствие с техническим заданием: две пушки и восемь пулеметов. 20-мм пушки «Эрликон» должны были размещаться в двух открытых турелях на фюзеляже — носовой и средней. Последняя стояла на специальной тележке и могла перекатываться с борта на борт, увеличивая поле обстрела. Для каждой пушки предусматривается боезапас в 150 патронов в сменных магазинах. Два пулемета монтировались в кормовой установке. Еще четыре пары пулеметов хотели поставить на крыльях — спереди и сзади. Большая толщина крыла позволяла стрелкам в полете свободно перемещаться из фюзеляжа к своим позициям в консолях по внутренним коридорам. Поскольку ПВ-1 в турельном варианте не появились, вполне логично перешли к спаренным пулеметам ДА — установкам ДА-2. На первом опытном образце ТБ-4 решили от огневых точек на крыле отказаться. Это назвали «1-м вариантом вооружения». При этом имелась только одна установка ДА-2 с боезапасом в 24 диска.

Бомбардировщик рассчитывался на обслуживание экипажем из десяти человек. В него входили передний артиллерист (артиллерийский техник, он же запасной бомбардир), командир самолета (штурман), главный бомбардир (второй штурман), два пилота, старший техник и два младших (одновременно являвшихся стрелками), радист-«фотист» (то есть фотограф, на ТБ-4 должен был стоять аппарат «Поттэ- 1 Б») и еще один артиллерист.

Завершение проектирования шло фактически параллельно с постройкой опытного образца самолета. По состоянию на 15 мая 1931 г. Завод опытных конструкций (ЗОК) ЦАГИ уже вел сборку хвостовой части фюзеляжа, ферм лонжеронов и клепал оперение. К 1 января 1932 г. фюзеляж почти закончили, оперение тоже. Крылья были собраны и обшиты гофрированным дюралем, кроме носка. Шасси находилось в изготовлении. Проблема была в отсутствии моторов М-34. Завод № 24 только разворачивал их производство, двигателей не хватало даже для опытных самолетов. В ЦАГИ рассчитывали, что если моторы прибудут вовремя, то удастся выдержать плановые сроки и выставить машину на аэродром к 1 мая.

Но просчитались. М-34 продолжали мучительно доводить, более мощные двигатели ФЭД в октябре 1931 г. только начали делать в опытных образцах. Все сроки прошли. 4 июля 1932 г. постановлением СТО постройка ТБ-4 была объявлена первоочередной. Срок готовности сдвинули на 1 ноября. Главное управление авиационной промышленности (ГУАП) Наркомтяжпрома возражало, говоря, что этот срок нереален. Оно заявляло о возможности выставить самолет на испытания к 1 января 1933 г. Но и эта дата оказалась неосуществимой — лишь в декабре 1932 г. на завод пришли долгожданные моторы.

И тут конструкторов постигло новое разочарование. Серийные М-34 по габаритам и посадочным местам существенно отличались от опытного образца, по чертежам которого проектировали мотоустановку самолета. Последовал очередной этап переделки чертежей, а кое-где и уже готовых узлов.

ВВС рассчитывали уже с 1933 г. получать серийные ТБ-4. На этот год планировали заказать 15 бомбардировщиков, позже количество уменьшили до 10. Самолеты собирались строить на заводе № 22 в Филях, там, где делали ТБ-3. Затем из-за задержки с опытной машиной сроки сдвинули, а заказ передали заводу № 18 в Воронеже. ЦАГИ должен был сдать туда полный комплекг чертежей к июлю 1934 г. Первую серию из 40 — 50 бомбовозов намечали собрать в 1935 г. В конце 1934 г. появилось предложение загрузить их производством также принадлежавший тогда ГВФ завод № 84 в Химках.

Первую эскадрилью гигантов хотели разместить на Щелковском аэродроме, где в проект реконструкции заложили стоянки и полосу соответствующих размеров. Толщина бетона должна была выдержать вес гиганта с полной заправкой и предельной бомбовой нагрузкой. Эту длинную и широкую полосу потом неоднократно использовали для различных рекордных полетов. Именно с нее улетали в Америку Чкалов и Громов.

Серийное производство ТБ-4 намеревались вести до 1937 г. Предполагалось, что к этому времени эти «линкоры 1-го класса» составят 40% парка тяжелобомбардировочной авиации. К 1 января 1938 г. в строю ВВС РККА предполагали иметь 288 ТБ-4.

Но реально в феврале 1933 г. на Центральный аэродром только начали вывозить готовые узлы гигантского бомбовоза. Цеха, где можно было бы собрать столь огромную машину, в Москве не нашлось. Ее собирали и регулировали прямо на летном поле, построив многоярусные леса. Процесс этот шел долго — вплоть до июля. Самолет так и не укомплектовали полностью. В частности, турели смонтировали без пушек и пулеметов. Вместо радиостанции 11-СК на самолете стоял макет. Радиопеленгатор отсутствовал. Даже при этом взлетный вес превышал расчетный примерно на две тонны, достигнув 33 т.

3 июля 1933 г. М.М. Громов впервые поднял бомбардировщик в небо. Оценка, данная им самолету после нескольких первых полетов, была довольно высокой. Пилот счел, что осуществление взлета и посадки достаточно просто, в полете машина устойчива и послушна. Рапорт ЦАГИ гласил: «Результаты вполне благоприятны». Но усилия на штурвале и педалях были очень велики. С педалями вообще творилось что-то странное. Нагрузки «скакали», то увеличиваясь, то уменьшаясь.