Для внимательного наблюдателя было ясно, что уже в то время японцы выказывали первые знаки повышенной чувствительности и раздражительности, которые стали столь явными в XX столетии. В отличие от англосаксов, флегматичный темперамент которых был вполне естественным, японцы держали свою эмоциональную природу под постоянным и строгим контролем. Японцу американский темперамент напоминал кастрюлю, содержимое которой кипело и бурлило, порой приподнимало давлением крышку и выпускало пар, тогда как характер японца был подобен скороварке, плотно закрытой, но в которой постоянно происходит некий процесс, иногда «сносящий крышку» и вырывающийся наружу с катастрофическими последствиями. Наряду с этим японцам было совершенно ясно, что ключ к признанию их равными в мировой политике лежит в воинской доблести и тщательной подготовке страны к возможной войне.

Война с Китаем (1894–1895) – опять из-за Кореи, которая нужна была Японии как для решения проблем с перенаселенностью своей территории, так и в качестве рынка для своих товаров, – закончилась победой Японии. Боевые корабли под флагом с эмблемой восходящего солнца (многие офицеры которых в начале своей карьеры были облаченными в шелковые кимоно самураями с узлом волос на макушке и двумя мечами за поясом) разгромили своих китайских соседей в грандиозном морском сражении, первом в современной истории. Был взят Порт-Артур, а Китай лишился Формозы (Тайваня), Пескадорских островов и южной части Маньчжурии. Однако Франция, Германия и Россия в совместной ноте оказали давление на Японию, заставив ее отказаться от завоеваний в Маньчжурии. То обстоятельство, что они оказались лишенными плодов своей победы, лишь утвердило японцев в их убеждении, что добыча принадлежит победителю только тогда, когда он достаточно силен, чтобы удержать ее.

Возвышение державы

В 1900 году разразилось Боксерское восстание

[5], и Япония, будучи ближайшей заинтересованной державой, поспешила оказаться в первых рядах сражающихся. Поведение ее войск во время короткой кампании союзных войск по освобождению Тяньцзиня и Пекина продемонстрировало всем, что ее армии нет равных в дисциплине и эффективности. Однако окончательные итоги кампании позволили России еще прочнее укрепиться в Маньчжурии и особенно в Порт-Артуре, из которого она помогла вытеснить японцев за несколько лет до этого – поступок, которого Япония не могла ни простить, ни забыть.

Японцы терпеливо дожидались нужного момента, тем временем значительно упрочив свое положение союзом с Великобританией. Согласно условиям этого союза, если любой из его членов окажется вовлеченным в войну с третьей страной, то другой член союза должен оставаться нейтральным, если только на него не будет произведено нападение одной или несколькими другими странами, «если же такое случится, то другая высокая договаривающаяся сторона придет ей на помощь». Это позволило Японии готовиться к решительной схватке с Россией, не опасаясь вторжения французов или немцев. Что она и делала, буквально подталкиваемая к этому глупостью и упрямством русских. Пять с половиной месяцев переговоров закончились безрезультатно, и 5 февраля 1904 года отношения между странами были разорваны. Давно готовившаяся (японцами) война началась в типично японском стиле, с неожиданной ночной торпедной атаки на русский флот, стоявший совершенно неподготовленным – что опять-таки было совершенно типично для предреволюционных русских сил – на внешнем рейде Порт-Артура. Вслед за этим последовал проведенный в течение нескольких часов десант японских экспедиционных сил под Чемульпо, сопротивления которому оказано не было.

Япония начала войну, отнюдь не предполагая сокрушить громадную Российскую империю. Все, на что она могла надеяться, – это нанести быстрое поражение российским силам на Дальнем Востоке, который был связан с Европейской Россией узкой лентой Транссибирской железной дороги. Но оказалось, что оценка японцами своих собственных военных возможностей оказалась завышенной, а пропускной способности Транссибирской магистрали значительно заниженной. Отсутствие коммуникаций в Корее замедлило скорость японского наступления, и лишь к 1 мая их силы смогли форсировать Ялу.

Численность японской армии накануне войны оценивалась в 273 000 человек в составе 13 дивизий при 798 орудиях. Японцы располагали примерно только 225 000 человек подготовленных резервистов вследствие принятой концепции боевой подготовки лишь одной пятой из числа ежегодного призывного контингента (в интересах «экономии»). Это значительно сдерживало развитие их кампании.

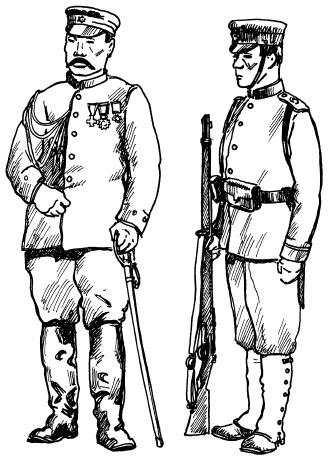

Штабной офицер и рядовой периода Русско-японской войны

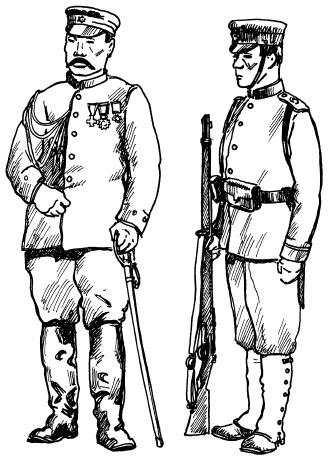

Пехотинец на марше периода Русско-японской войны

Все военные наблюдатели пришли к единодушному согласию в том, что японская армия, хотя и весьма малочисленная, была образцом дисциплины и преданности. Большое впечатление производила также степень ее организованности, что явно было результатом тщательного планирования и предусмотрительности. Особое восхищение вызывали маленькие ростом японские пехотинцы (в 1904 году они едва достигали пяти футов и одного дюйма, то есть были ниже 155 сантиметров). Во время долгих и трудных переходов японский солдат был одет в голубую шинель или в плотный коричневый полушубок с овчинным воротником и нес на себе одеяло, ранец или ранец-рюкзак, флягу с водой, часть составной палатки, служившей ему также накидкой, шанцевый инструмент, запасные сапоги и сандалии, котелок с дневным запасом продовольствия, а также 8-зарядную магазинную винтовку системы Мурата, штык и боеприпасы. С такой нагрузкой он совершал поражавшие воображение марши, и одной из особенностей японской пехоты, производившей неизгладимое впечатление на всех иностранных военных наблюдателей, была ее способность быстро совершать длинные переходы. «Это просто удивительно, сколь быстро они передвигаются, – писал один из наблюдателей, отслеживавший их деятельность во время подавления Боксерского восстания, – кажется, что они все делают вдвое быстрее». Несколько позже лейтенант Дауд, служивший по обмену в течение шести месяцев в качестве младшего офицера в одном из японских полков в 1934–1935 годах, записал свои впечатления о выносливости и стойкости японского солдата: «Мы начали движение в пять часов утра и шли почти непрерывно до десяти часов следующего утра. За это время мы прошли 90 километров. После краткой остановки роте было приказано отойти на 3 километра назад и занять там позицию. Другой командир подразделения гонял своих подчиненных в марш-броски по 45 километров в день в течение месяца. При этом в конце перехода он обычно отдавал приказ «Бегом марш!», чтобы показать, что даже уставшие до предела люди все же могут собрать последние силы для заключительного рывка, едва не падая от усталости. Пройти всю дистанцию такого марша было делом чести для солдата, а сойти с нее считалось позором». В систему японской боевой подготовки всегда включались «марш-броски преодоления жары» и «марш-броски преодоления холода». Такая подготовка показала свою действенность в военное время. В ходе кампании в Маньчжурии 1933 года японские маршевые колонны совершали переходы по 32 километра в сутки непрерывно в течение тринадцати дней и по 80 километров в сутки в течение трех дней, причем в пургу и при температуре от 20 градусов до 40 градусов ниже нуля.