Термы и тертоны

Именно это учение, учение Ваджраяны, принес Падмасамбхава в Тибет, во многом смешав его с учением бон. Будучи в Тибете, он написал множество книг, хотя и знал, что время для них еще не пришло, что эти учения не могут быть донесены до людей в своей исходной чистоте. И тогда он спрятал свои писания в мире людей, в мире змей-нагов и в небесных мирах, чтобы сохранить для будущих поколений изначальные неискаженные учения.

Такой путь показал ему бодхисаттва мудрости Манджушри, который учил Падму астрологии. Манджушри первым спрятал книги по астрологии, ибо люди тогда отрицали буддистское Учение. Но люди не смогли жить без астрологического руководства своей жизни, на них тут же обрушились болезни, сокращение сроков жизни, падеж скота и прочие несчастья. Всевидящий милостивый Авалокитешвара сжалился над несчастными и попросил Падмасамбхаву вернуть трактаты и наставить в них людей. Падма выполнил это с неизменно сопутствующим ему успехом.

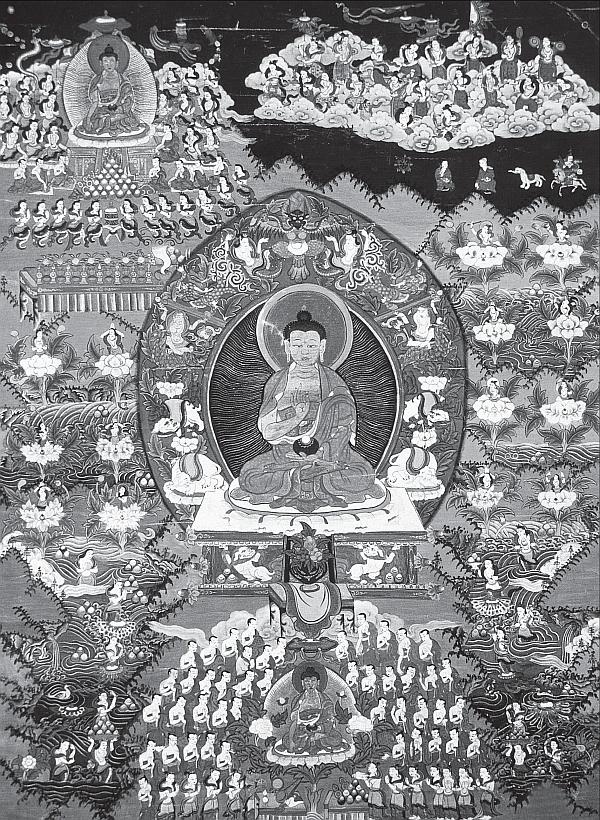

Илл. 22. Поклонение Будде Шакьямуни

Сам же Падмасамбхава заложил свои писания в мире людей в термы – клады, разбросанные по самым разным местам, с тем чтобы его рукописи были обнаружены в должных местах должными людьми – тертонами. С этой целью махасиддхи наделил некоторых из своих учеников волшебной силой достигать реинкарнации в нужное время, которое определялось астрологическими вычислениями, и извлекать из кладов книги вместе со спрятанными там же сокровищами, удовлетворяя таким образом нужду людей в правильных обрядах, описание которых давалось в текстах. В сущности, эти ученики-тертоны, открыватели кладов, были воплощениями самого Падмасамбхавы, а потому в одно и то же время мог существовать только один тертон, рядом с ним не было места другому.

В итоге многие – но далеко не все – книги из кладов были обнаружены и сведены в 61 том собрания сочинений Падмасамбхавы. Они и составили канон основанной им в Тибете школы ньингма.

Школа ньингма

Иерархия высших божеств этой школы, как и учения Ваджраяны, начиналась с высшего, первичного будды, ади-будды, которым в этой школе являлся Самантабхадра; именно из его уст основатель школы получает исходное учение. Далее следуют дхьяни-будды; эманацией одного из них, а именно дхьяни-будды Амитабхи, является наш Падмасамбхава, саморожденный в лотосе. Рангом ниже помещаются бодхисаттвы, и, наконец, завершают этот ряд добровольно принявшие на себя земное тело будды, одним из которых и являлся исторический Будда Шакьямуни.

Итак, первотолчок, первоначальный энергетический заряд тибетская буддистская традиция получает от ади-будды Самантабхадры. Этот заряд переходит непосредственно к Падмасамбхаве, а уже от него – от одного к другому из его самых продвинутых учеников, и так проносится от человека к человеку вплоть до настоящего времени. Важнее всего здесь сохранить непрерывность линии передачи даже не самого знания, но исходного энергетического импульса, оживляющего любое знание, делающего его действенным. Если же линия передачи где-либо прерывается, учение теряет свою первоначальную чистоту и силу. К счастью, традицию ньингма минула чаша сия, учение передавалось строго от Учителя к ученику, нигде не прерываясь и сохраняя мощь исходного божественного заряда, передавая не только знание, но и первоэнергию, которая задает глубинное родство Учителя и ученика, объединяет их сущности. Учитель передает своему непосредственному ученику не только суть учения, но свою собственную суть, делая в конечном счете ученика полностью идентичным Учителю, который теперь может спокойно покинуть мир.

Школу ньингма еще называют школой красношапочников, так как цвет их головного убора всегда красный, что отличает их от приверженцев других школ. Красный цвет доминирует и на танках, изображающих принадлежащих к традиции ньингма адептов. Дело в том, что каждому из дхьяни-будд (а их пять) присущ свой цвет, характеризующий качество передаваемой ими в мир энергии. Падмасамбхава является эманацией дхьяни-будды Амитабхи, которому присущ именно красный цвет, и этот красный цвет своей энергии Амитабха передает своему духовному сыну Падмасамбхаве, а тот, в свою очередь, своим непосредственным ученикам, которые несут его дальше по всей линии передачи учения. Красный цвет всегда свойствен деятельной, агрессивной, жесткой энергии, и все эти качества в полной мере присущи традиции ньингма, отличая ее от других тибетских школ.

Название ньингма переводится как «старая», ее часто называют «школой старых переводов», так как вместе с ней в Тибет пришла огромная волна переводов индийских буддистских текстов с санскрита на тибетский язык. Задача такого перевода чрезвычайно сложна, и в Тибете возникает целый институт переводчиков (лоцзава), которые вместе с индийскими учеными (пандитами) вырабатывают общие правила такого перевода, унифицируют терминологию, – то есть искусство перевода ставится ими на строгую систематическую основу, превращаясь в специальную науку. Тибетские лоцзавы регулярно ездят в Индию, где совершенствуются в санскрите, и привозят оттуда священные буддистские тексты, принимаясь на родине за их перевод. Таким образом осуществляется огромный по объему и по значимости переводческий проект, который не мог бы возникнуть и быть выполненным, не будь в Тибете Падмасамбхавы, не будь его побед над бойцами и его школы ньингма, к которой и принадлежали переводчики. Представители этой школы именуют себя ньингмана. Впоследствии ньингма стала одной из четырех основных линий тибетского буддизма наряду с линиями кагью, сакья и гелуг.

Великая Пустота

Вместе с этими переводами, с написанными Падмой текстами и с устной передачей самого Падмасамбхавы в Тибет приходит великое буддистское учение о Пустоте, Шунье, как сущности и основе всех проявленных вещей, в разных модификациях свойственное всем школам буддизма. Я должна сразу предупредить уважаемого читателя, что изложить это учение легко и бегло не получится, придется на некоторое время перейти на более строгий язык.

Великое Ничто, Великая Пустота, Шунья – последняя основа буддистского учения и первоначало всех его построений. Шунью понимают и описывают по-разному, но суть в том, что Пустота лежит за пределами познавательных возможностей нашего разума и вне возможностей словесного выражения. Она – ничто, полное отсутствие чего бы то ни было, какой бы то ни было определенности, а потому она не имеет никакого знака, ибо любой знак призван обозначать нечто определенное. Постичь ее можно лишь в личном опыте, в собственном мгновенном переживании, посещающем человека в особых состояниях сознания, поэтому и передать свое переживание можно не в словах, а лишь введя ученика в такое состояние.

Слова же и письменные тексты, через которые пытаются зафиксировать свое осознание Пустоты пережившие ее, служат лишь одной цели – указать на существование этого Великого Ничто в качестве единственно истинной реальности, порождающей все остальное в качестве Великой Иллюзии.