Скрытую за этими дискурсами реальность можно восстановить лишь частично. Судить по комсомольским рапортам об абсолютной эффективности реализации власти и контроля столь же недопустимо, как и принимать за чистую монету постоянные сетования по поводу низких темпов или саботажа решений партии классовыми врагами. В целом суждения о действенности механизма власти и контроля должны оставаться относительными, поскольку зависят от того, с чем сравнивать эту эффективность.

Эта относительность начинается уже с понятия «большевистские темпы». Один американский инженер, работавший в Москве в 1932-1934 гг., называл бессмыслицей официальный тезис советской пропаганды о «лихорадочных темпах труда», рассчитанный на туристов и западных корреспондентов: «Большевистский темп, в целом, является одним из самых медленных в мире, сравнимым с темпами в Мексике, Китае и Индии». Низкий темп является одной из основных причин малой производительности труда

. На Метрострое, напротив, в 1934 г. были установлены столь жесткие строки завершения строительства тоннелей, что «большевистский темп» действительно был головокружительным, и сетования по поводу «замедленности» следует рассматривать на этом фоне.

Предпосылкой реализации власти и контроля являлась функциональная и густая сеть низовых организаций партии, комсомола и профсоюза, которые должны были располагать по возможности широким штабом активистов. Этот критерий в 1931-1932 гг. не был выдержан. В первые два года стройки и речи не было об эффективном и жестком руководстве со стороны партии или о выраженной командной экономике. Коммунисты и комсомольцы представляли собой явное меньшинство трудового коллектива и скорее следовали в общем русле, чем определяли его направление. Партийные, комсомольские и профсоюзные функционеры плохо разбирались в деле, не ориентировались в обстановке, более или менее беспомощно взирали на то, как план не выполняется, рабочие безнаказанно прогуливают, а выработка остается крайне низкой.

Все изменилось в 1933-1934 гг. с приходом на стройку комсомольцев и созданием партийной, комсомольской и профсоюзной организации, которые проникли в каждую бригаду и оказывали свое воздействие. Важную роль в этом процессе «перехода власти» сыграла партчистка 1933 г., с помощью которой удалось установить контроль над низовым уровнем парторганизации. До конца 1933 г. многие партгруппы существовали только на бумаге, парторги не имели представления, что им нужно делать, секретарям партячеек не было до них дела, система политучебы или не действовала, или охватывала меньшинство коммунистов.

Только весной 1934 г. низовые организации настолько распространились и окрепли, что смогли проявить свою активность помимо функции самоорганизации. Летом 1934 г. партия и комсомол обладали столь плотной сетью своих ячеек, что на стройке не осталось ни одного рабочего, кто был бы полностью свободен от их влияния. С уверенностью можно сказать, что эффективность реализации власти и контроля в 1934 г. была существенно выше, чем в 1932— 1933 гг. Вопрос же о том, действительно ли в 1934 г. Метрострой был настолько глубоко интегрирован в систему командной экономики, что у рабочих и администрации не осталось больше возможности уклониться от принятой модели поведения, как это может показаться из бесед с комсомольскими и партийными секретарями, в дальнейшем будет рассмотрен с помощью конкретных критериев.

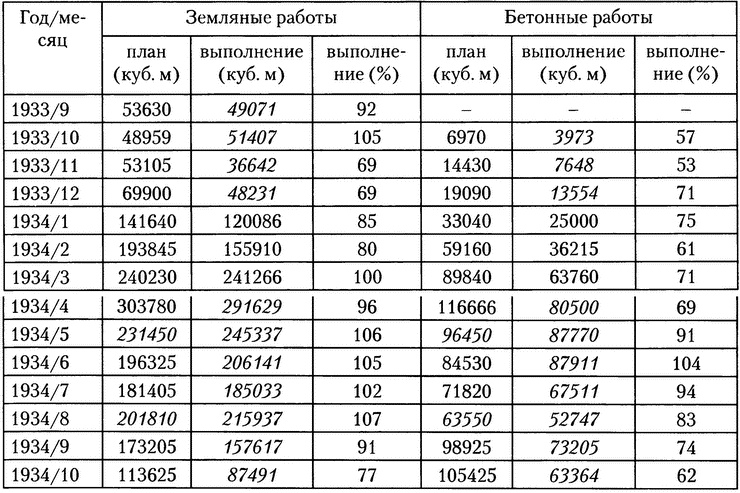

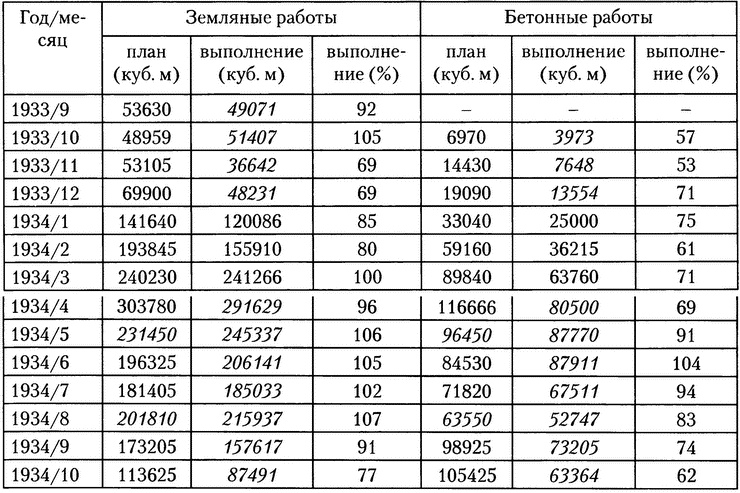

Самым очевидным критерием для объективной оценки степени этой интеграции мог бы служить показатель выполнения производственного плана. С его помощью можно было судить о том, насколько руководству удалось мобилизовать рабочих, повысить их производительность и трудовую этику (см. табл. 44). Хронологический период анализа здесь ограничен, поскольку до октября 1933 г. цифры плановых заданий исчислялись иначе, чем после этого, а с октября 1934 г. характер работ изменился столь кардинально (оформление станций, строительство вестибюлей, укладка рельсовых путей, монтаж электрооборудования), что их невозможно сравнить с главными работами прежних месяцев по проходке тоннелей.

Если обратиться к графикам выполнения плана (см. рис. 26), то можно заметить, что в первой половине 1934 г. произошел подъем, который хотя и не был непрерывным, но привел к тому, что в марте и в мае-августе 1934 г. план по выемке грунта был выполнен. По бетонным работам хотя и наблюдается также подъем, но плановое задание выполнено было только в июне 1934 г. Затем здесь наметился новый очевидный спад. Аналогичная тенденция наблюдается в сентябре 1934 г. и по земляным работам.

Таблица 44.

Плановые задания и выполнение плана на Метрострое, 1933-1934 гг.

[264]

Рис. 26. Выполнение плана на Метрострое, 1933-1934 гг. (в % к плановому заданию).

Информативная ценность данных о процентном выполнении плана, впрочем, ограничена, поскольку, как свидетельствует табл. 44, цифры плановых заданий по отдельным месяцам различались весьма существенно. Плановые задания могли взвинчивать для форсирования темпов, но могли и держать на низком уровне вследствие медленной работы в предыдущие месяцы и вытекающих отсюда низких норм выработки. Кроме того, выполнение плана зависело и от количества имеющейся в наличии рабочей силы.

Если соотнести цифры плана и его выполнения с количеством занятых на стройке рабочих (см. табл. 45, рис. 27), то можно получить более четкую картину достигнутой выработки и производительности труда. При сравнении с данными табл. 44 выясняется, что более чем на 100% план был выполнен в те же месяцы, а именно по выемке грунта в марте и мае-августе 1934 г., по бетонным работам — только в июне 1934 г. Следует заметить при этом, что плановое задание на одного рабочего с мая 1934 г. как по земляным, так и по бетонным работам стало существенно ниже, чем в предыдущие месяцы. Это объясняется тем, что весной 1934 г. для выполнения плановых заданий было резко повышено количество рабочей силы. В апреле 1934 г. на земляных работах был достигнут пик планового задания, поскольку ряд штолен были уже пройдены. Несмотря на это, на стройку взяли еще несколько тысяч рабочих, которые с июня 1934 г. работали медленнее, и плановая норма снижалась. Сокращение плановых норм по бетонным работам в мае-августе 1934 г. последовало, скорее всего, из-за проблем с качеством строительства. Объявленный Кагановичем в начале 1934 г. ежедневный объем выработки (9 тыс. кубометров вынутого грунта и 4 тыс. кубометров уложенного бетона) были достигнуты лишь однажды, в апреле 1934 г., и то лишь по земляным работам. Максимальный объем укладки бетона составил 2930 тыс. кубометров в день (в июне 1934 г.).