Статья вызвала большой резонанс. В дополнение к ней Эмиль Цейтлин из областного планового отдела и инженер Катцен из МГЖД, которые в марте-апреле 1931 г. разработали в комиссии МК и Моссовета концепцию развития городского транспорта, опубликовали 23 мая 1931 г. в «Известиях» свою статью. Подписана она была Цейтлиным, так как Катцен опасался открыто поставить свою подпись

. Ведь всего лишь несколько месяцев назад были арестованы его коллеги из проектного бюро МГЖД.

Цейтлин и Катцен привели статистические сведения о развитии городского транспорта в Москве и констатировали предельную загрузку трамвайной сети. К противоречивым тенденциям градостроительной мысли они относили идеи радикальной перепланировки Москвы или децентрализации города, неосуществимые в ближайшие 10 лет. Но даже если окраинные районы получат большую самостоятельность, связь с центром и другими районами останется весьма оживленной. При ожидаемом расширении города до 70 км в диаметре (дезурбанистическая версия) автобусы и трамваи окажутся слишком медленным видом транспорта. Международный опыт свидетельствует о прямой зависимости между расширением города и необходимостью городской железной дороги. Средняя скорость трамвая составляет 14 км/ч, автобуса — 16, а городской железной дороги — 35 км/ч. Затраты на перевозку одного пассажира по железной дороге существенно ниже. При расчете инвестиционных затрат именно этот вид городского транспорта является основным

.

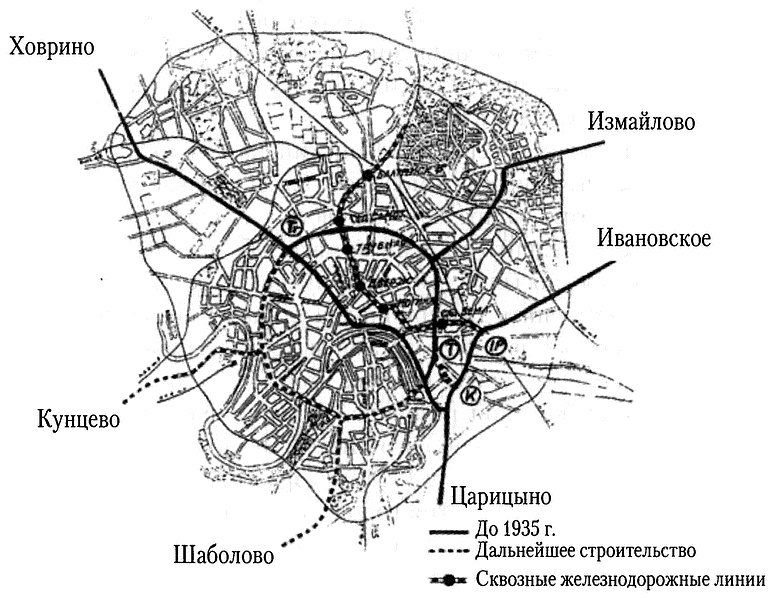

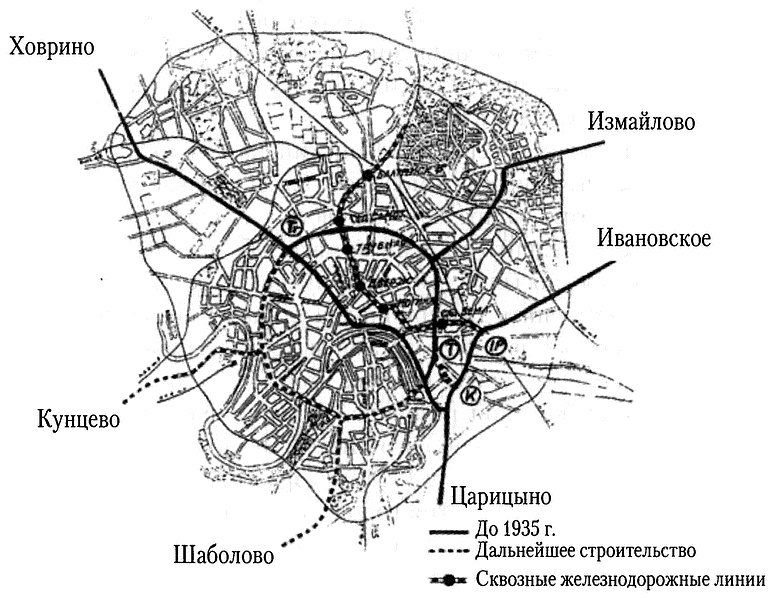

Рис. 17. Проект комиссии МК и Моссовета, апрель 1931 г., а также проект Наркомата путей сообщения железнодорожной диаметральной линии, 1930/31 г. (Катцен. Проект. 1931. С. 21).

Проект предусматривал прокладку следующих линий: трех пригородных от Царицыно до Крестьянской заставы, от Ивановского через шоссе Энтузиастов до площади Ильича, от Измайлово через Садовое кольцо на Ховрино; двух соединительных веток от Крестьянской заставы к пл. Ильича и от Крестьянской заставы до Таганской пл.; диаметральной линии от Триумфальной пл. до первой пригородной линии (южнее Крестьянской заставы). Всего к 1935 г. должны быть построены линии первой очереди протяженностью 65 км, из них 18 км в тоннелях, 21 км на эстакадах и 26 км по насыпям. Во вторую очередь сеть линий должна была достигнуть 89 км.

Авторы статьи отвергли проект МГЖД, поскольку он ограничивался пределами существующей городской черты и не принимал в расчет разрастание Москвы. Они представили новую схему линий, а именно концепцию городской железной дороги пригородного типа, разработанную комиссией МК и Моссовета

,

[35] (см. рис. 17).

Руководитель МГЖД Генде-Роте также поместил статью в «Известиях» 30 мая 1931 г., приведя аргументацию, аналогичную позиции Цейтлина и Катцена. Он описал меры, предпринятые в последние месяцы для того, чтобы сделать трамвайное движение более эффективным. Одновременно автор подчеркивал, что следует все же пустить больше автобусов и подумать о строительстве ряда линий на собственном железнодорожном полотне, прежде всего диаметральной железнодорожной линии, которая помогла бы разгрузить Каланчевскую пл. от пригородного сообщения

.

4 июня 1931 г. «Известия» опубликовали ответ работника Госплана Г. Пузиса на статьи Н. Осинского и Цейтлина. Автор исходил из того, что проблема сообщения в крупных городах может быть решена только с помощью их децентрализации (города-спутники). Осинский умолчал о том, что в Нью-Йорке и Лондоне, несмотря на густую сеть линий метро в центральной части города, уличное движение также застопоривается. Цейтлин опирается на ошибочный тезис, что Москва будет разрастаться в ширину. Если даже предположить, что в городе не будет размещено новых предприятий, уровень населения останется стабильным, а производительность труда возрастет по 25% в год, то объем промышленного производства в Москве за десятилетие с 1931 по 1942 г. все же вырастет с 5,5 до 70 млрд. руб., — перспектива успешного социалистического развития. За эти 10 лет можно заново распланировать и отстроить весь город и каждому горожанину предоставить 10-12 кв. метров жилплощади. Помимо того, метрополитен является устаревшим и антисоциальным средством сообщения. Историческая эволюция городского транспорта выглядит следующим образом: железная дорога — городская железная дорога или метрополитен — трамвай — автобус. Только специфические противоречия капитализма препятствовали окончательной ликвидации метрополитена. Решение проблемы на следующие 10-15 лет Пузис видел в проведении социалистической реконструкции и автомобилизации Москвы. На ближайшую перспективу следовало приобрести 2-2,5 тыс. автобусов и прекратить трамвайное движение внутри Бульварного кольца. При цене автобуса в 20 тыс. руб. реализация проекта с дополнительными инвестициями потребовала бы 70-90 млн. руб. На средства, сэкономленные по сравнению с затратами на строительство метро (150 млн. руб.) можно было бы построить автозавод по производству автобусов

.

Редакция «Известий» поместила статью Пузиса как материал для дискуссии, приветствовала его требование расширить автобусный парк, но дистанцировалась от отрицания метрополитена и представлений автора о перспективах развитии Москвы. Не может быть и речи, что метрополитен устарел, так как в Берлине, Нью-Йорке и повсюду он успешно развивается. Только в Лондоне автобусы потеснили метро

.

5 и 6 июня аналогичная статья Пузиса появилась в газете «Экономическая жизнь», органе Госплана и Наркомат финансов. В ней автор резко отверг метро как средство сообщения, противоречащее духу социалистического строительства. Проведенный весной 1930 г. опрос политиков о будущем развитии советской столицы показал, что большинство стремится к уменьшению Москвы. Социализм должен преодолеть громадные агломерации путем иного дислоцирования промышленности. Москва является политическим центром, ей нет необходимости оставаться и экономическим средоточием. Единственно верная городская планировка заключается в раздроблении крупного города на ряд самостоятельных, полностью автономных единиц, причем необходимость сообщения между этими частями снизится.

Значительный рост уличного движения служит не аргументом в пользу сооружения метрополитена, а просто симптомом слабого уровня снабжения и плохого городского планирования. Социалистическая планировка города должна быть нацелена на минимизацию уличного движения, так как каждая поездка означает потерю времени

. Опыт Парижа, Лондона или Нью-Йорка свидетельствует, что метрополитен носит глубочайший антисоциальный характер (мало комфорта, давка, плохой воздух, длинные переходы с одной линии на другую), и, кроме того, его строительство слишком дорого обходится

.