По сути можно выделить три группы: прежде всего, «буржуазные» инженеры и техники, получившие образование еще в дореволюционное время и относившиеся к большевикам без особой симпатии даже и после 1931 г., когда Сталин приостановил травлю «буржуазных специалистов». Наряду с ними были и представители младшего поколения, образованные уже по советским меркам, от которых ожидали, что они заменят «старых» специалистов и сохранят верность режиму. К третьей группе относились так называемые «практики»: рабочие «от станка», как их называли в стиле пролетарской патетики, выдвинутые на руководящие посты («выдвиженцы»), но не имевшие формального образования для выполнения этих новых задач. В отношениях между тремя этими группами имелась немалая почва для конфликтов

.

Из представителей второй и третьей групп в эпоху первых пятилеток формировалась новая «плебейская» интеллигенция

, которая была обязана своим подъемом политике режима в области образования, т. е. привилегиям, предоставляемым рабочим, и чье новое положение стало результатом позиций, занятых в политическом, административном и техническом аппарате. Можно было ожидать, что этот слой поддержит политическое руководство и программу форсированной индустриализации

.

[147]

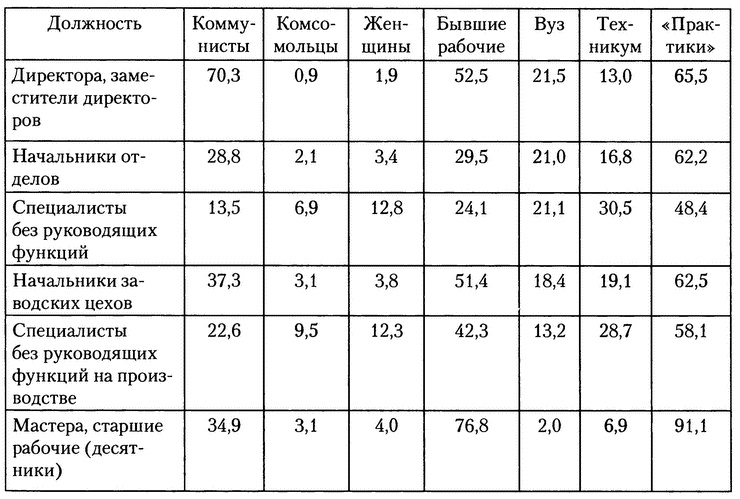

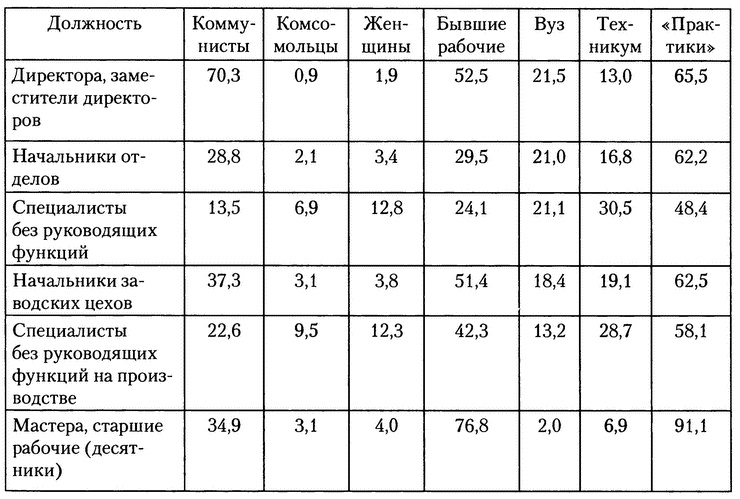

Анкетирование, проведенное Госпланом в 1933 г., свидетельствует, что в руководящем составе предприятий весьма высока была доля членов партии, выходцев из рабочих и «практиков» (см. табл. 24). 70,3% директоров заводов и их заместителей были коммунистами, 52,2% являлись выходцами из рабочих. Только около трети из них имели необходимое образование, а из этой трети почти половина только после 1928 г. закончила высшее или среднее специальное учебное заведение. Таки образом, большинством предприятий руководили люди, не имевшие ни профильного образования, ни достаточного опыта работы по профессии

. Среди специалистов без руководящих функций доля членов партии и «практиков» была ниже.

Таблица 24.

Состав руководящих органов на предприятиях в 1933 г. (%)

Новый состав специалистов и руководителей со времени сталинской речи о «шести пунктах» 1931 г. соответствовал смене поколений в среде технической интеллигенции. Преследование буржуазных «вредителей», якобы саботировавших социалистическое строительство, которое достигло своего пика в 1930 г., сменилось теперь позитивной оценкой технических специалистов, им был гарантирован новый авторитет и соответствующая должности оплата труда среди прочего и по той причине, что без содействия старой интеллигенции, как выяснилось, нельзя было провести индустриализацию

. Кампания по разоблачению вредителей была прекращена в мае 1931 г., а в июле 1931 г. ЦК ВКП(б) запретил местным исполнительным органам вмешиваться в производственную жизнь предприятий

.

С 1931 г. инженерно-технический персонал вновь занял прочные позиции на предприятиях, и заводское начальство могло теперь не опасаться, как ранее, что партия и профсоюз поддержат неисполнение рабочими приказов администрации

[148]. Тем не менее техническая интеллигенция оставалась в основном на нижнем уровне, где было меньше гарантий защиты, и придерживалась такого образа действий, который мог бы избавить от преследований, избегая принимать решения и активно проявлять себя. Один американский инженер, живший в 1930-х гг. в Советском Союзе, обнаружил, что его русские коллеги склонны к вечной дискуссии вместо принятия решения. Они боялись подготовить проект, поскольку в случае провала их могли привлечь к ответственности

[149].

Такое поведение партия клеймила как «бюрократическую апатию», но оно стало следствием проводимой самой партией криминализации производственных проблем, когда ошибки и упущения карались как «саботаж». Инженеры и техники вынуждены были считаться с перспективой наказания за допущенный промах и потому сознательно отказывались от рискованных инноваций

[150]. В результате кампании 1930 г. «буржуазные» специалисты были и без того запуганы и избегали конфликтов

.

* * *

На строительстве метрополитена были представлены все три категории технических специалистов. Сводной статистики инженерно-технического персонала не сохранилось. Из 49 ведущих инженеров, т. е. руководителей строительных объектов, чьи биографии имеются в нашем распоряжении, 10 (20,4%) получили образование до революции, 36 (73,5%) обучались профессии после 1917 г. и только трое (6,1%) занимали свою должность, не имея специального или высшего образования (см. табл. 25). «Практики» в этой выборке, таким образом, слабо представлены. Более вероятно, впрочем, что руководство шахтами и дистанциями из соображений безопасности доверяли только настоящим инженерам. Два из трех «практиков» руководили не строительными объектами, а каменоломней

[151] и городской строительной конторой Метростроя

[152], ответственной за возведение жилых бараков. Третьим был сам Егор Трофимович Абакумов, заместитель начальника Метростроя, чья сила, впрочем, заключалась не в профессиональной подготовке, а в организационном таланте и способности осуществлять задуманное

.