В ст. 94 упоминается вторая венчальная жена, вступившая в семью за смертью первой. Если это так, то это и все. При жизни главы семьи смена жены ничего не меняет в имущественном строе семьи. Иное дело смена мужей при одной жене. Нередок, очевидно, случай вхождения второго мужа в «дом» первого в качестве отчима его детей и опекуна над его «домом». Ясно, что «если у одной матери будут дети от двух мужей, то одним идет наследство своего отца, а другим — своего» (ст. 104). Ясно теоретически. А на деле опекунское управление имуществом «своего иночима» и не своих детей может оказаться небрежным, или рискованным, или просто неудачным и тянуться так до самой смерти опекуна, накапливая убытки. И вот умер такой опекун; ответственность за него несет его наследник или его сын (сыновья): «Если отчим растратит что из имущества отца пасынков и умрет, то вернуть [утраченное] брату [сводному], на это и люди [свидетелями] станут, что отец его растратил, будучи отчимом; а что касается [имущества] его отца, то пусть он им владеет» (ст. 105).

А мать опять осталась при «своем», которым она распоряжается опять же, как рассудит за благо. Остается неясным, состоит ли это «свое» из того, что на нее «возложил» первый, и из «части», которая выделена ей из «добытка» второго, или же из «части», которая досталась ей после первого, и того, что «возложил» второй, или же из двух «частей» после того и другого в отдельности, если ни тот, ни другой не возложили на нее ничего, и т. д. и т. п. Но по-видимому, приданое, принесенное ею в брак, неразличимо слилось с имуществом мужа, и речи о нем в «Правде» нет и помину. Все эти «части» и «возложения» никак не связаны с приданым.

Глава седьмая

На распутье

Вернемся в заключение к тому, с кого начали, — к нашему мизантропу, который не раз напоминал о себе по разным поводам в предшествующих очерках действительно точно какой-то гид. Надо успеть это сделать прежде, чем Заточник удостоился княжой милости и замешался в толпу княжих слуг: а то он займется строительством своей карьеры, заделается где-нибудь мечником или даже тиуном, обрастет жиром или, неровен час, подвергнется при случае народной расправе за свой неправедный суд и «многое имание», а может быть, утратит свою страсть к «почитанию книжному».

Допустим, что ничего этого с ним еще не случилось, а эта страсть представила уже ему случай читать и перечитывать «Слово о полку Игореве». Почему бы не сидеть и ему сейчас в княжом каком-нибудь тереме, за многолюдной и шумливой трапезой, среди дружины, хоть и не так близко от князей, и слушать этот дивный сказ о недавней боевой были с бодрящей заключительной здравицей: «Здрави князи и дружина, поборая за христианы на поганые полки. Князем слава и дружине! Аминь!» Это ведь и ему могла бы быть слава.

Действительность, однако, как нельзя более далека была от этой мимолетной злой шутки его воображения. Да и не настроиться ему в тон этой «песни по былинам своего времени». Глубоко чужд ему взлет за «шизым орлом под облакы». Конечно, образ плачущей Ярославны для Заточника неприкосновенен по одному тому, что она княгиня.

[326] Но он и не одобрил бы тех ученых XX века, которые охотно обобщали этот образ и пользовались им для характеристики высокого уровня нравов XII века в сфере отношений полов. А все это пошло оттого, что автор «Слова» волком рыскал по гладким тропам «земли», не сворачивая в подлинную жизнь, в ее дебри. Заточнику глубоко претит поэзия столь высокого строя. На собравшихся же за княжой трапезой «мужей» она действовала умилительно. Это два различных восприятия.

Взять, например, известное обращение «Слова» к Всеволоду Суздальскому: «Если бы ты был здесь, то была бы роба по ногате, а раб по резане». Это проходное для автора «Слова» замечание заключало в себе головокружительную гиперболу. Ведь это целая революция цен на рабовладельческом рынке: цена раба упала бы в 250 раз. В один миг сметено было бы ненавистное законодательное запрещение самопродажи бедняка в обельные холопы за цену меньшую, чем полгривны: кто бы стал переплачивать самопродающемуся в 25 раз больше того, что можно заплатить теперь при покупке раба с чужих рук.

[327] Перед автором «Слова» были покупатели, искавшие раба подешевле, и, можно сказать, самой природой созданные для того, чтобы в ценах живого товара мгновенно схватить масштаб силы «великого» Всеволода. Этот поэтический оборот потому и прижился в «Слове», что ласкал слух братии, обзаводившейся селами подальше от княжого села и по крупицам прикапливавшей рабочую силу, норовя заполучить ее в вечное обладание за бесценок или даже безвозмездно.

[328] А самого Заточника этот, и до него доходчивый, образ скорее мог резануть по больному, живо напомнив ему, что он сам низвергнут волей неверной судьбы в «работное» состояние и лично глотнул полынной горечи, «искусил» «зло» подневольного труда. И здесь — те же два различных восприятия.

Мы видели, что «Слово» XII века не ставило еще ни своего героя, ни своего читателя лицом к лицу с перспективой «роботного ярма», потому что и «убожество» их понимало весьма условно и относительно. Не то — «Послание» XIII века, которое делало эту перспективу непременной принадлежностью биографии Заточника. Здесь «свободный муж» глубоко нырнул в котел народной жизни с тем, чтобы, вынырнув на поверхность, ни под каким видом не повторить этого нырка. Такое происшествие с «мужем» XIII века — вовсе не плод фантазии. Для «почитателей» «Послания» оно не заключало в себе ничего ни занимательного, ни фантастического, ни авантюрного: то была широко распространенная, злободневная жизненная ситуация. Это происшествие с героем заключало в себе для кого утешение, для кого предостережение и хватало за живое всех, кто чувствовал неверность почвы под ногами, видел кругом себя многочисленные человеческие провалы в «роботную» трясину или познал ее в большей или меньшей степени на себе.

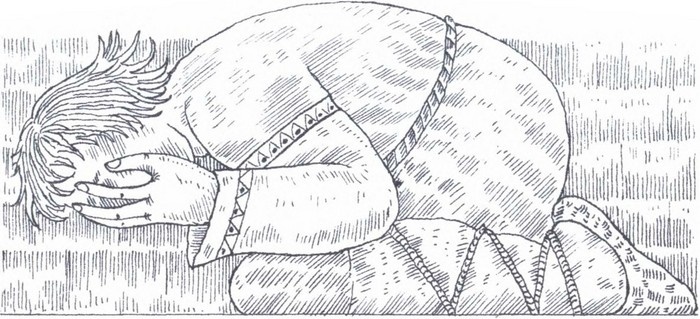

Сказать про Заточника (автора, героя или читателя — все равно), что он холоп, — это значит не уловить основной характерности ни в нем самом, ни в исторической обстановке. Заточник — сын жестокой эпохи, полной не только военных, но и гражданских тревог, одновременно и субъект и жертва процесса классообразования в феодальном обществе. Это подвижный и переменный общественный элемент, который мелькает, но трудно уловим за штампами исторических источников канонического типа, потому что потенциально является кандидатом в любое общественное положение, куда приведет его игра случая, не считаясь с положенным ему от рождения стандартом и преимущественно к явному для него ущербу. В тот момент, когда какой-нибудь Заточник добросовестно примет от жизни свою этикетку и застынет в соответствующей ей позе, он перестанет быть Заточником. Пока он в беде, недоволен, беспокоен и ищет, его не уложишь ни в какие неподвижные рамки, потому что вся суть его в том, что он внутренне двойствен, что у него ломаная линия жизни. Пока он ее не спрямил, он всякий предмет невольно должен видеть в двух аспектах одновременно и только с трудом может поворачивать его по очереди то одной, то другой стороной. Он, например, слишком хорошо знает, за что ненавидит «злую жену» — за то, между прочим, что она всех «осуждает». Ненавидит же, пожалуй, именно потому, что и сам склонен к тому же. Как глубоко он при этом опустится в общественные низины — не имеет никакого значения.