Последствия проигрыша Японии в войне были закономерным возмездием за авантюры милитаристов. Японцы и теперь считают, что все их войны в Азии и на Тихом океане были справедливы и правомерны.

При рассмотрении вопросов, связанных с последними месяцами войны на Тихом океане и камикадзе, часто приходится прибегать к глаголам в форме условного наклонения с использованием частицы «бы». Но таковы уж были противоречивые условия середины 1940-х годов, и силы, вершившие историю Японии в ней самой, таковы были противники империи на международной арене. Многое зависело от того, какие группы людей и личности в той или иной ситуации одержат верх. Поэтому существовали варианты развития событий. Все могло бы сложиться иначе, но происходило так. 8 августа 1945 года Советский Союз официально присоединился к Потсдамской декларации США, Англии и Китая. Верный союзническому долгу и в соответствии с решениями Крымской и Потсдамской конференций в этот день он объявил войну Японии. Последние надежды японского руководства на более или менее благополучный исход военных кампаний рухнули. 9 августа Советская армия начала широкомасштабные действия против вооруженных сил империи на Дальнем Востоке. 10 августа к войне с японцами в Маньчжурии подключились части монгольской Народно-революционной армии. Советские войска под общим командованием маршала А.М. Василевского, имевшие большой опыт сражений с сильным врагом, закаленные в боях с вермахтом фашистской Германии, тремя мощными ударами прорвали оборону Квантунской армии и начали быстрое и успешное наступление вглубь оккупированной японцами китайской территории.

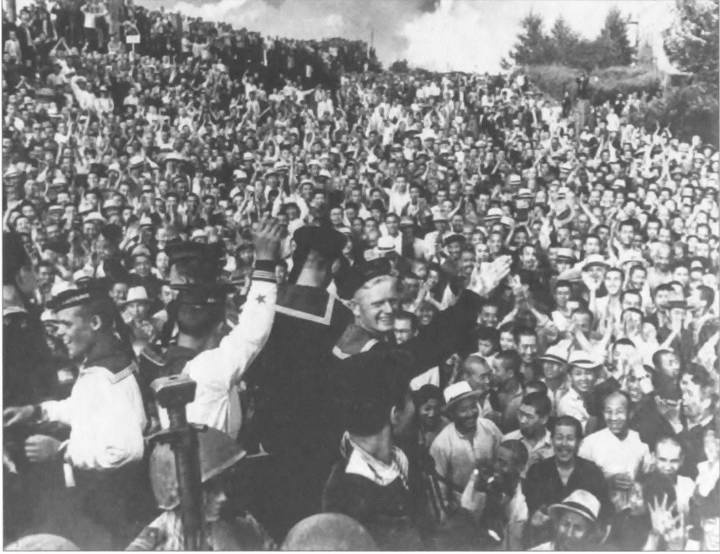

Население Маньчжурии встречает советских военнослужащих

Фотография. Август 1945

После атомных бомбардировок и вступления в войну Советского Союза наиболее конструктивно и реалистично мыслящие политики и руководители Японии, как отмечалось, поняли безвыходность положения, при котором дальнейшее продолжение сопротивления было бесполезно и невозможно. Они отдавали себе отчет, что война с одной из самых мощных армий мира на континенте продлится недолго и будет закончена в кратчайшие сроки. Разгром Квантунской армии лишал японцев тыла, после чего война могла продолжаться только с односторонним успехом. Вместе с тем японцы, хотя и догадывались, что сверхдорогостоящих ядерных бомб у Соединенных Штатов не может быть много, все же не знали, каким их количеством располагали американцы. В связи с этим многие японские государственные деятели опасались, что продолжение войны может привести не только к многомиллионным жертвам, но и к уничтожению японского народа. Необходимо было проводить срочные мероприятия по выходу из кризисного положения.

Вечером 9 августа 1945 года состоялась императорская конференция (годзэн кайги — совещание с участием императора), на которой присутствовали высшие лица империи, в том числе и министр иностранных дел Того Сигэнори.

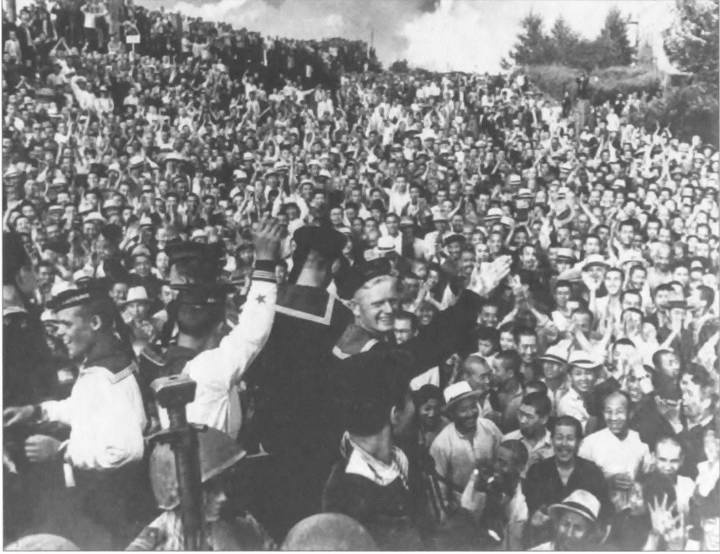

Советско-японские переговоры о капитуляции Квантунской армии

Фотография. Август 1945

Совещание продолжалось до поздней ночи. Около трех часов император Хирохито (Сева) санкционировал принятие положений Потсдамской декларации при условии, что законный статус трона будет признаваться победившими союзниками. Кабинет министров подчинился решению.

10 августа 1945 года радиостанции Японии сообщили о решении императора принять ультимативные требования союзных государств с условием сохранения «национального государственного строя», то есть прерогатив императора в правлении страной. Реакция на это известие военных, особенно сухопутных, находящихся за пределами империи, была резко отрицательной. Командование все еще надеялось на силу «японского духа» и «самурайскую гордость и решимость» в борьбе с врагом, считая, что у японцев их, не в пример капитулировавшим немцам, более чем достаточно. Они, еще не имевшие дела с советскими и американскими войсками, занимались самообманом и с азиатским упрямством, которое нередко японцам же и вредило, верили в победу над врагом. Ведь Япония в своей истории еще никогда не испытывала от кого-либо полного поражения.

Главное командование японской армии в Китае и Южного фронта стремилось любой ценой разрешить все трудности военным путем. В срочной и совершенно секретной телеграмме от 12 августа 1945 года главнокомандующего японскими экспедиционными силами в Китае генерала Окамура военному министру и начальнику генерального штаба говорилось: «Тяжело переживаем создавшуюся угрозу государственному строю и территории империи. Понимаем, что вступление в войну Советского Союза еще больше ухудшило положение. Однако, имея на территории собственно Японии армию до 7 миллионов человек и экспедиционную армию на материке до 1 миллиона человек, боевой дух которых по-прежнему высок, готовы к решительному разгрому противника. Именно теперь сухопутная армия стала главной опорой империи. Твердо уверены, что, несмотря на успешное наступление противника и трудности внутри страны, вся армия готова с честью погибнуть в бою, но добиться достижения целей войны этой осенью. Судьба императорской Японии решается в Маньчжурии. Будучи горячо преданным родине, осмеливаюсь доложить свое мнение и надеюсь, что будут приняты твердые решения».

Аналогичного содержания была телеграмма, составленная главнокомандующим Южным фронтом генералом Тэраути: «Сейчас, когда рухнули наши надежды одержать победу в этой священной войне и когда стоит вопрос о том, следует ли нам подчиниться условиям, выдвинутым противником, мы озабочены тем, как защитить нашу систему государства и целостность нашей территории. Кто нам гарантирует сохранность нашего государства и территории? Южный фронт в соответствии с телеграммой № 61 считает необходимым дать отрицательный ответ на предложения противника и, мобилизовав все силы народа, решительно продолжать священную войну». Такие же телеграммы поступили в ставку и от командующих другими фронтами.

Вместе с военными послушно исполняло то, что от него требовало милитаристское руководство Японии, и государственное Синто. Период победоносного ведения войны в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане был периодом расцвета этой религии. Духовенство не уставало повторять, что победа японского оружия закономерна. Когда над империей нависло поражение, а в храме Ясукуни каждую ночь начали совершаться заупокойные службы по массам погибших солдат, священнослужители Синто начали призывать народ неустанно молиться за победу, верить в нее, каждую минуту ждать изменений в военной обстановке и поворота событий, потому что проигрыш «страны богов» невозможен. До последней минуты существования милитаристского государства синтоизм оставался ему верным слугой, отправляя на гибель все новые тысячи японцев.