В конце июля понесшая потери восточная группа монгольского флота оставила побережье. Часть кораблей снова направилась к острову Ики. Остальные подошли к острову Хирадодзима, расположенному около западного побережья Кюсю. Здесь произошла встреча уже воевавших сил со второй флотилией, задержавшейся с отплытием с континента. После кратковременного отдыха объединившийся огромный флот монголов атаковал остров Такасима с целью создания нового плацдарма для вторжения на юг Японии. На этот раз атаку предполагалось произвести в заливе Имари. Опять над Японией нависла смертельная угроза. Каждый японец знал, что сулит стране монгольское нашествие.

Сёгунат спешно начал стягивать войска в районы предполагаемой высадки монголов. Армия готовилась к решающим сражениям, от которых, возможно, зависела государственная самостоятельность и независимость феодальной Японии, жизнь сотен тысяч людей.

В то же время император и его аристократическое окружение, должностные лица высших рангов, чиновники военного правительства, синтоистское и буддийское духовенство в самый критический момент разворачивавшихся событий обратили свои молитвы к национальным синтоистским божествам. Аристократия, чиновничество, священники и монахи по всей стране начали тщательно готовить и проводить в храмах Синто торжественные церемонии, в ходе которых молящиеся от своего собственного имени и имени защитников Японии умоляли местных японских богов о помощи. Главный обряд был совершен в центре молений — синтоистской святыне — храме Исэ, традиционном месте паломничества японцев. Экс-император Камэяма даже обещал принести себя самого в жертву во имя спасения страны.

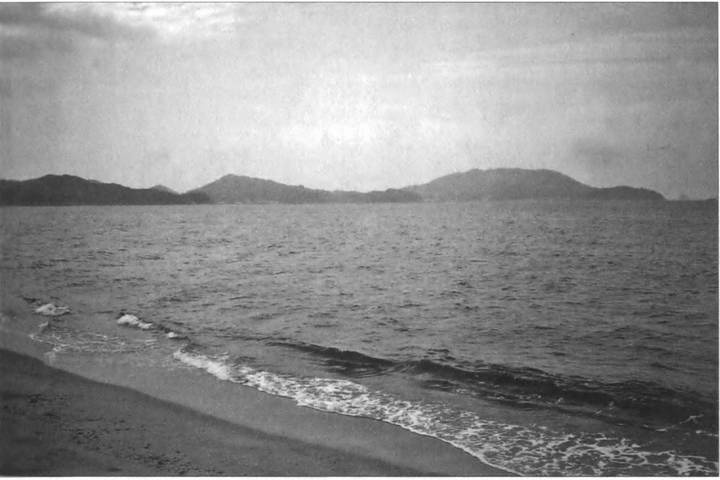

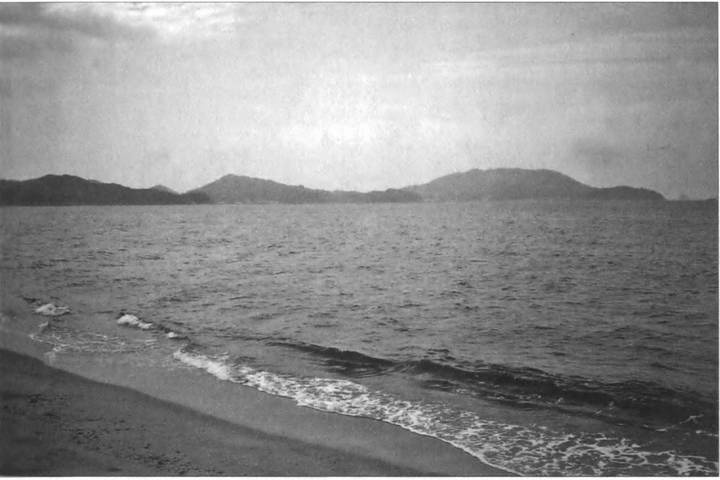

Залив Хаката — место, где произошло одно из самых кровопролитных сражений во время монгольского нашествия

Фотография автора

И именно в это, а не в другое время, в месте, где должна была решиться судьба Японии, произошли события, которые были истолкованы синтоистскими священнослужителями как подтверждение божественной благосклонности к японскому народу. Как будто услышав мольбы японцев, природа послала им и помощь бурю, опять разрушившую все планы завоевателей.

16 августа 1281 года в середине дня на ясном и безоблачном небе неожиданно появилась темная полоса, которая, быстро увеличиваясь, охватила не-Гюсвод и затмила солнце. В течение считанных минут разразился небывалой силы смертоносный тайфун, нередкий в этой части Восточно-Китайского моря. Смерч пронесся над островом Такасима и прилегающим к нему районам как раз в том месте, где была сосредоточена армада монгольских кораблей. Ураган прошел над сушей и морем с юго-запада на северо-восток. Он переворачивал корабли, бил их друг о друга, давя в разрушающихся судовых конструкциях людей. Те, кто пытался покинуть гибнущие корабли и достичь берега, находили гибель в водной стихии. До побережья добрались очень немногие. Когда через три дня ветер стих, тучи рассеялись, и небо вновь прояснилось, от монгольско-китайско-корейского флота осталась едва ли четверть первоначального состава. Потери монгольских завоевателей были поистине катастрофическими — 4 тысячи военных кораблей и около 100 тысяч человек погибло в пучине. Побережье острова Такасима и берег залива Имари были покрыты остовами выброшенных монгольских судов, корабельными обломками, трупами солдат и боевых коней.

Гибель монгольского флота во время смертоносного тайфуна

Рисунок автора по оригиналу Яда Иссё из Мемориального музея в городе Фукуока

Чудо свершилось второй раз! Японцы верили, что национальные боги покровительствуют их стране, и шторм, погубивший монгольскую армаду вторично, был тому свидетельством. Он углубил веру японцев в своих богов и подтвердил, что Япония пользуется божественным покровительством духов Синто.

Остатки монгольского флота на поврежденных и изуродованных тайфуном кораблях покинули омывающие Кюсю воды и вновь в полном беспорядке вернулись в Корею. Те войска, которые успели высадиться на сушу, были совершенно деморализованы, остались без поддержки и продовольствия, во враждебном окружении, и не могли оказать японцам достойного сопротивления из-за отсутствия необходимого снаряжения и оружия. Отдельные отряды завоевателей были окружены и блокированы в нескольких местах. Приблизительно 30 тысяч монголов, китайцев и корейцев попали в плен. Большинство их либо было уничтожено самураями, либо обращено в рабство. Так бесславно окончилась для Хубилая вторая грандиозная кампания покорения Японии.

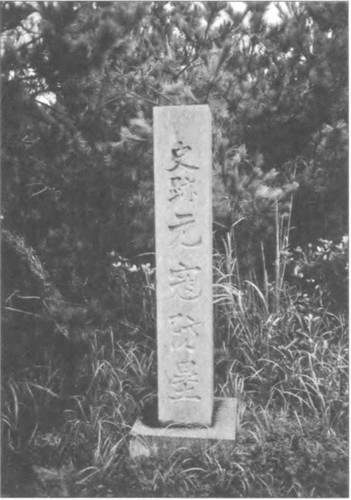

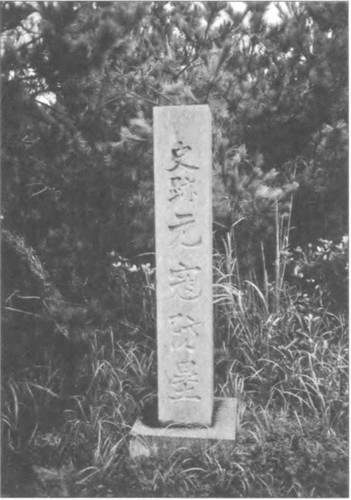

Памятник в окрестностях города Фукуока в честь воинов, погибших при отражении монгольского нашествия

Фотография автора

Вторая масштабная экспедиция монголов была названа в Японии Коан-но эки — война годов Коан. Японцы ликовали. День поражения монголов превратился для них в праздник, который стали отмечать раз в 50 лет. На юго-западе Кюсю и острове Такасима он празднуется до настоящего времени. Однако потрясение от вторжения монголов было настолько сильным, что в населенных пунктах, расположенных по всему Японскому морю, вплоть до северных оконечностей острова Хонсю, память о нем продолжала сохраняться в течение многих столетий. Японские женщины, носительницы старинных традиций, до нашего времени продолжают исполнять песни, в которых они пугают детей монголами. В начале 1950-х годов и префектуре Акита пели старинную колыбельную, в которой были такие слова: «Нагэба ямагара монко кукканэ, нэмурэя, нэмурэя» — «Если ты будешь плакать, то с гор придут монголы. Поэтому спи, спи». Где были эти горы? Возможно, на островах Цусима и Ики, где монголы устроили промежуточные базы для вторжения в Японию. Возможно, они были на территории Корейского полуострова. Запомнили японцы и корейцев, которых было очень много в армии вторжения. В старо-японском языке их обозначали термином «мукурикокури» — монголы-корейцы. Этот термин входил в разряд страшных слов — «ковай котоба», как, например, слово «черт».

Роковой для монгольских захватчиков ветер, истолкованный японцами как помощь их национальных синтоистских богов, получил название «камикадзе» — ветер богов или божественный ветер. Первоначально это обозначение появилось в провинции Исэ (современная префектура Миэ), где оно использоналось в поэзии вака в качестве литературного словосочетания по отношению к сильным ветрам, обрушивавшимся на побережье. Слово «камикадзе» встречается в Нихон секи, в стихе, приписываемом Дзимму Тэнно. В японской традиционной поэзии, особенно в антологии VIII века «Манъёсю», общепринятые эпитеты, так называемые «макура котоба» — «слова изголовья», употреблялись для условного видоизменения определенных слов. После событий 1274 и 1281 годов термин «камикадзе» стал истолковываться именно как ураган, уничтоживший монгольскую армаду, вторгшуюся в морские пространства. При этом центральную роль в защите страны от посягательств захватчиков играло божественное вмешательство синтоистских божеств одного из самых важных храмов Синто — храма Исэ (Исэ Дзингу). Внутренний храм комплекса (Ко Тайдзингу или Найку) был построен еще в III веке и посвящался солнечной богине Аматэрасу, мифическому предку императорской семьи. Олицетворением богини является священное зеркало Ята-но Кагами, хранящееся в этом храме. Оно считается, наряду с мечом и яшмовыми драгоценностями, одной из трех императорских регалий. Согласно легенде, дочь императора Суйнина принцесса Яматохимэ, путешествуя по стране в поисках места, где следовало на вечные времена оставить для хранения священное зеркало, услышала голос самой Аматэрасу Омиками. Богиня выразила желание, чтобы ее олицетворение осталось в Исэ. Поэтому принцесса распорядилась построить храм в указанной богиней провинции. Считалось, что богиня Аматэрасу имела непосредственное отношение к уничтожению флота монгольских завоевателей наряду с другими богами Синто.