Нарастающим антифеодальным движением воспользовались торгово-промышленная верхушка и обуржуазившаяся часть феодалов. Буржуазия направила это движение в выгодное для нее русло, что в конечном итоге и привело к революционным событиям и свержению власти сёгуната.

Основными силами, противостоящими режиму феодального военного правительства, были мощные объединения юга Японии — военные кланы Сацума, Тесю и Тоса. Они являлись по отношению к Токугава тодзама, то есть посторонними домами, не относящимися к роду сегуна и не являвшимися его прямыми вассалами. Эти три группировки объявили себя императорской армией. Именно на основе войск этих кланов впоследствии были построены вооруженные силы Японии. В состав императорской армии в качестве составной и многочисленной части вошли также так называемые нохэй и кихэйтай, ударные отряды из народа.

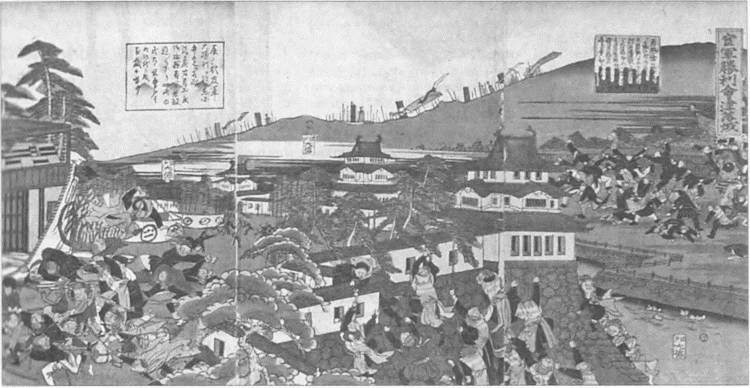

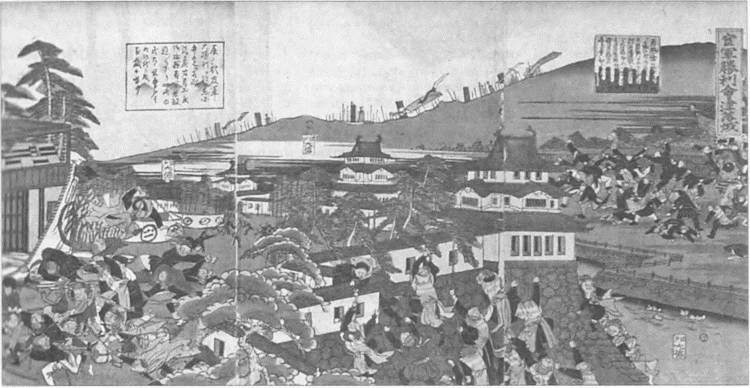

В ноябре 1867 года Ёсинобу отрекся от власти, но это не удовлетворило антисёгунскую коалицию, заявившую о реставрации власти императора. В ходе гражданской войны, названной Босин сэнсо (война Босин, в соответствии с традиционным обозначением, 1868 года) и представлявшей собой серию сражений между армиями токугавского правительства и императора, верные сегунату силы были разбиты. Война началась с битвы при Тоба-Фусими близ Киото (27 января 1868 года) и закончилась разгромом остатков войск Токугава в морском бою при Горёкаку около Хакодатэ (27 июня 1869 года). В 1869 году произошло окончательное «возвращение страны и народа императору» (хансэки-хокан). Даймё отказались от всех феодальных прав.

Эпизод гражданской «войны Босин». Штурм замка Вакамацу в ноябре 1868 г.

С японской гравюры

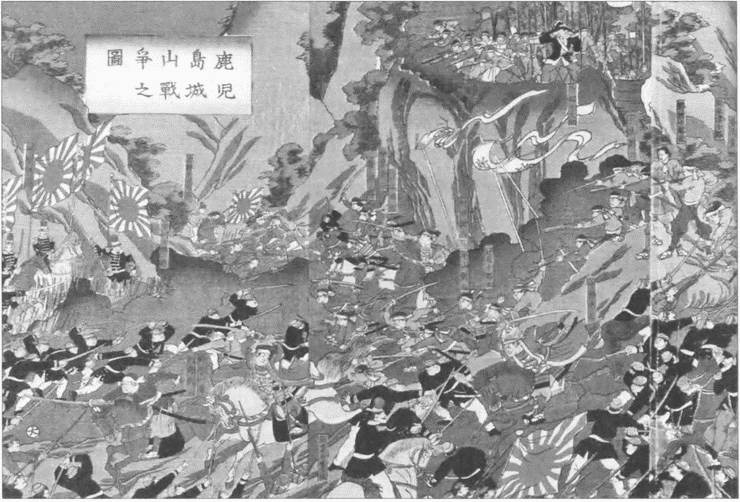

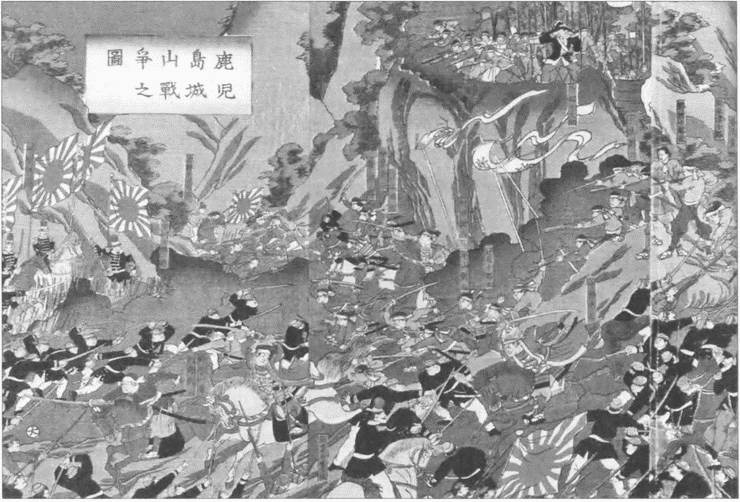

Последним вооруженным выступлением против нового правительства и его реформ было восстание бывших самураев клана Сацума (Сэинан сэнсо — Юго-западная война) под руководством Сайго Такамори, человека сильного духом и сторонника решительных действий, продолжавшееся с января по конец сентября 1877 года. Выступление самураев Сацума окончилось неудачей и Сайго, тяжелораненый в бою у горы Сарояма с императорскими солдатами, оборвал смою жизнь, прибегнув к самоубийству путем вскрытия живота.

После подавления сацумского восстания капитализм в Японии развивался, в общих чертах, так же как и в странах Европы и Америке. Разница заключалась но времени. В то время как Европа и Америка уверенно шли по пути капитализма, изолированная от мира Япония «варилась в собственном соку». После революции Мэйдзи стране требовались немалые усилия для того, чтобы преодолеть феодальную отсталость и догнать передовые страны запада. Япония смогла это сделать быстро и при модернизации страны добилась значительных успехов. Японцы за короткий промежуток времени приобщились к новой общественно-экономической формации. Воспринимая чужой опыт и изобретения, они нередко превосходили изобретателей тех или иных новинок в разных областях науки и техники. В этом им всегда помогал и помогает коллективизм. Другой особенностью японцев, приводящей их к успеху, является упорство. Отличительная черта характера японцев — подчинение низших высшим и младших — старшим. На этом в японском обществе построена жесткая эксплуатация и умение достигать цели. Такой же принцип японцы применяют и по отношению к другим народам и странам. При отсутствии внутренних распрей в стране с единой идеологией и идеей, с людьми, стремящимися к созданию модернизированной Японии, крупными и умелыми предпринимателями, имеющими капитал, и приводило к японскому феномену, причем не один раз в течение ста лет.

Битва при Сарояма

1880

Несмотря на реформы, способствовавшие развитию капитализма в стране, его потребности на внутреннем рынке удовлетворялись не полностью. Япония бедна природными ресурсами, а развивающемуся капиталу становилось тесно на островах. С первых лет существования нового японского правительства его лидеры начали развивать доктрину агрессивной экспансионистской политики. Политика внешней экспансии подразумевала захват чужих территорий, превращение их в колонии Страны восходящего солнца для добывания сырья, эксплуатации дешевой рабочей силы, получения рынков сбыта и ликвидацию исторической несправедливости, как тогда говорили идеологи императорской Японии. Историческая несправедливость, с их точки зрения, заключалась в том, что пока феодальная Япония находилась в самоизоляции, многие территории в Азии и на Тихом океане уже успели стать колониями.

В империалистическом мире Япония и сама легко могла стать жертвой других стран. При существовании таких могущественных и многоопытных держав-завоевателей как Англия, Франция и США вероятность попасть под власть запада была велика. Японии для модернизации и индустриализации, обретения независимости и международного престижа, возможности диктовать другим (пои условия, прежде всего, нужна была сила. Япония начала искать выход из послереволюционного полузависимого состояния в организации современной, массовой, всесословной армии и милитаризации страны и общества.

Правящие круги страны начали создавать армию нового типа, а также активно способствовать развитию в народе националистических и шовинистических настроений. В апреле 1872 года в Японии были образованы два особых министерства — Военное министерство (Рикугунсё) и Военно-морское министерство (Кайгунсё). В том же году правительство издало декрет о введении и Японии всеобщей воинской повинности. Это означало начало создания в стране регулярной армии и флота и конец феодального сословия воинов.

В 1871 году владения даймё были преобразованы в префектуры, и на место правивших своими землями феодальных князей центральные власти начали назначать правительственных чиновников. В период с 1873 по 1876 годы была предпринята серия мер по роспуску сословия воинов, получившая название тицуроку сёбун. Несмотря на то, что сословие самураев было упразднено, в течение 1870-х годов потомственные военные сохранили свое привилегированное положение при новом сословном делении общества и, соответственно, в новой армии. Формально три сословия послереформенной Японии — кадзоку, образовавшееся из придворной и военной знати, сидзоку являвшееся бывшими самураями, и хэймин, простой народ (крестьяне, горожане), — были уравнены и своих правах. То же самое касалось аборигенов Японских островов — айнов и эта, париев Японии — кожевенников, живодеров и мусорщиков, считавшихся и период Эдо самой презренной категорией населения. На словах все были равны, на деле же все оставалось практически без изменений. Бывшее военно-служилое дворянство токугавского сёгуната получило в императорской армии все высшие командные и офицерские посты. В особенности это касалось группировок, помогавших установлению власти императора, членов прежнего клана Тёсю, которые заняли военные должности в сухопутных силах, и клана Сацума, представители которого укрепились в командовании флотом. Эти два феодальных объединения старой Японии, наиболее тесно связанные с японской монархией, составили костяк армии.