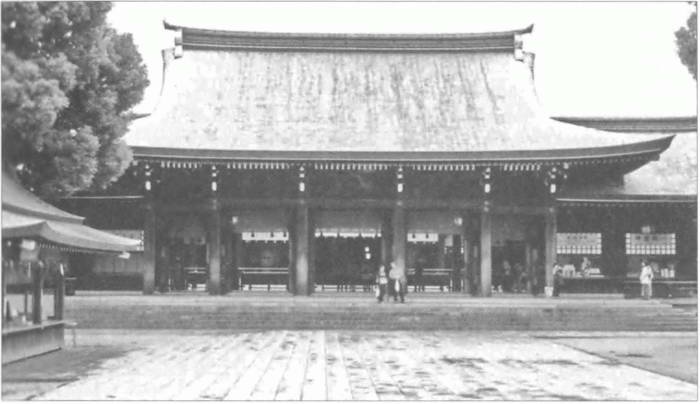

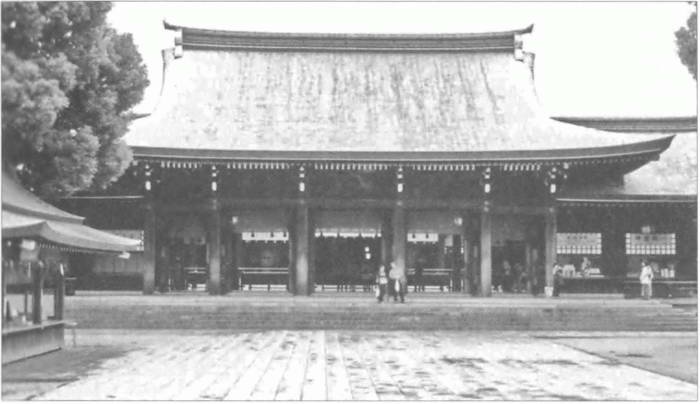

В 1912 году император послереформенной Японии умер, и на престол вступил его сын Ёсихито (Тайсё). В следующем году после смерти императора Муцухито в Токио, в районе Сибуя (в парке Ёёги), по распоряжению властей в его честь началось строительство огромного храмового синтоистского комплекса — Мэйдзи дзингу, получившего статус общенационального святилища.

В последующие годы строились храмы Синто, посвященные выдающимся военачальникам императорской армии и флота — генералам и адмиралам. Появление новых храмов сопровождалось увеличением числа синтоистских священнослужителей, получавших при этом существенные привилегии со стороны правительства. Духовенство синтоистских храмов перешло на полное государственное обеспечение. Кроме этого, все прихожане определенного храма, приписанные к нему по территориальному признаку, должны были оказывать святилищу материальную поддержку.

Храмовый комплекс Мэйдзи Дзингу

Фотография автора

После революции Мэйдзи ореол божественности, созданный вокруг личности императора, почитавшегося как живое божество, имевшее мистическую связь с Аматэрасу и другими богами Синто, как непосредственный их представитель на земле, способствующий возвеличиванию Японии, оказал влияние на все сферы жизни японского общества. Национальной пропагандой император представлялся как «отец нации». Японцев, в первую очередь молодежь, воспитывали на основе сочетания синтоистских и конфуцианских принципов, в духе безграничной преданности трону, готовности идти на любые жертвы ради священной особы. Чувство верноподданности, по учению Конфуция, должно основываться на культе предков. Почитая своих родителей, японец почитал императора и предков монарха — богов.

Отец-император стоял во главе «большой семьи» — сверхпатронимии — совокупности всех японских семей. Эта идея основывалась на пережитках семейно-родовых принципов прошлого, в Японии она именовалась концепцией додзоку — единой семьи.

Наиболее активно синтоистские и конфуцианские идеи, прививавшие любовь к императору, внушались солдатам и матросам новых императорских вооруженных сил. Идеологическая обработка велась каждодневно и целенаправленно. Этому способствовали небольшие синтоистские храмы, которые имелись при каждой войсковой части, на каждом корабле. Прежде всего, Синто поддерживал в войсках любое проявление национализма, так как являлся сугубо националистической религией. Теоретики Синто заявляли, что не японец никогда не сможет стать синтоистом. Принцип «национального» в воспитании воина ставился националистической пропагандой на первое место. Поэтому мораль воина императорской армии, которая представляла собой видоизмененный кодекс бусидо, была объявлена «японским национальным духом».

Начиная с 1870-х годов, синтоизм стал приобретать большое значение в культивировании национализма. Особые перспективы в этом направлении открылись у японской национальной религии после принятия в 1889 году конституции, провозгласившей свободу вероисповедания с одновременным утверждением концепции государственного Синто. Этот ход был тщательно продуман. Свобода вероисповедания предотвращала недовольство, которое могло вызвать полное отчуждение буддизма и других религий, ранее распространенных в Японии. Буддизм в течение многих веков влиял на японский народ и по многим позициям находил точки соприкосновения с Синто. К тому же буддийское духовенство поддерживало государство и агрессивную политику японского империализма. С другой стороны, Синто, по новой концепции, стоял выше любой религии и религиозного течения и в то же время был совместим с исповедованием и буддизма, и христианства. Идеологи Синто стали называть его культом национальной морали и патриотизма. Таким образом, религия и политика начали сливаться воедино.

Жизнь народа в соответствии с теологическими нововведениями всецело подчинялась идеям синтоистского культа, особенно в учебных заведениях и вооруженных силах. В школах, училищах, вузах, в армии и на флоте прямо или косвенно постоянно преподносили тезисы об исключительности Японии — страны богов, уникальности ее государственности и ее героев — средневековых воинов, в первую очередь тех, кто отдал свою жизнь за императора, о несравненности японской культуры, языка, природы. В целях физического совершенствования личности националисты призывали японцев заниматься традиционными самурайскими видами спорта: кэндо — фехтованием на мечах, кюдо — стрельбой из лука, дзюдзюцу — борьбой без оружия, фехтованием на алебардах (нагината).

Япония с ее государственностью, материальными и духовными традициями, образом жизни является своеобразной страной. Это своеобразие объясняется не каким-либо божественным влиянием, а всецело зависит от особенностей географического положения и исторического развития. Относительная изолированность и этническая однородность населения во многом обусловили сохранение национальной специфики, в том числе способствовали укреплению исконно японской религии Синто, уходящей своими корнями в глубь тысячелетий. Однако неповторимая индивидуальность характерна не только для Японии, а для любой страны и любого народа. Но если государство постоянно и на всех уровнях пропагандирует исключительность этноса, то народ начинает в это верить.

Основное внимание милитаристская и религиозная пропаганда уделяла молодежи, так как новой Японии нужны были «храбрые и верные воины». С первых же школьных уроков ученикам внушалась мысль, что в недалеком будущем они должны встать в ряды императорской армии и служить на пользу родине. А эта польза трактовалась не иначе как завоевание земель и приобретение колоний для Японии. Молодое поколение, не имевшее жизненного опыта, легко поддавалось обману религиозных и милитаристских идей. Такая политика давала впоследствии свои плоды в войнах, которые вела Япония, особенно на заключительном этапе Второй мировой войны, когда многие тысячи молодых японцев шли на самопожертвование и гибли ради внушенных им идеалов.

Пользуясь тем, что мальчиков привлекает оружие, им прививали интерес к войне. В предвоенной Японии все подростки получали военное воспитание задолго до призыва в армию. Уже с трех лет мальчики включались в особые детские организации. В начальной школе, примерно с двенадцатилетнего возраста, мальчиков учили обращаться с оружием и ежегодно вывозили для участия в крупномасштабных маневрах. К четырнадцати годам (в феодальной Японии — возраст перехода сына самурая в категорию взрослых) юноши обязаны были вступать в «Союз японской молодежи» («Нихон сэйнэндан») — массовую молодежную организацию, насчитывавшую в своих рядах около 7 миллионов человек. Этим союзом, очень похожим на «Гитлерюгенд» (организация «Штлеровская молодежь» в Германии), также руководили военные.

Полувоенные организации и союзы давали молодежи такую идеологическую и практическую подготовку, что призываемые в армию были уже практически готовыми солдатами. Призыв в армию обставлялся как праздник. После того как родители передавали своего сына-призывника представителю вооруженных сил, у юноши появлялся новый «отец» — командир полка.