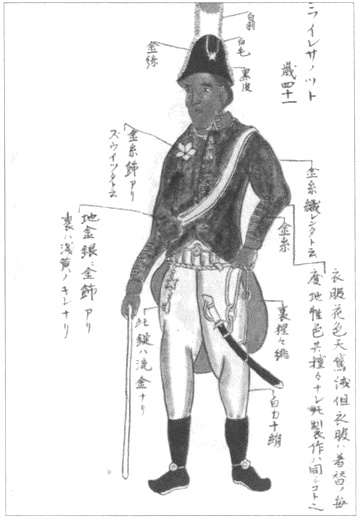

Гравюра из книги «Жизнеописание В.М. Головнина». 1851

При Екатерине II айнов освободили от уплаты ясака и прочих повинностей, чего не удостаивались все остальные «инородцы» России. Высочайший указ императрицы гласил: «…курильцев оставить свободными и никакого сбора с них не требовать, да и впредь обитающих там народов к тому не принуждать, но стараться дружелюбным обхождением и ласковостью, для чаяния выгод в промыслах и торговле, продолжать заведенное с ними знакомство». Идея улучшения отношений с айнами за счет полного освобождения их от уплаты ясака имела и негативные последствия. Русские чиновники перестали регулярно посещать южные Курилы и ослабили контроль над этими территориями, чем воспользовались японцы.

В середине 1780-х годов Япония, отставшая от России с присоединением новых земель, начала более настойчивое и целенаправленное внедрение на острова. Япония жаждала приобщить к своим владениям Южные Курилы и Сахалин (по-японски Карафуто — от айнского Карахту, по-китайски Куэ-дао, то есть Айнский остров, от одного из самоназваний айнов — «куй») с айнским населением на юге (на севере острова расселялись оседлые нивхи и ороки (уйльта) — оленеводы тунгусо-маньчжурского происхождения). Сначала на юге Курильских островов и юге Сахалина регулярно появлялись сезонные стоянки японских рыбаков и торговцев.

Объектом прямой японской экспансии стал остров Кунашир, на котором уже были фактории японцев и который подвергся захвату силой. Методы обращения японских чиновников и промышленников с коренным населением Курил мало чем отличались от колониальной политики японцев по отношению к айнам Хоккайдо. Жители Курил боялись японцев, не доверяли им и старались по возможности уклоняться от встреч. Проникновение японцев на общинные территории курильских айнов нередко сопровождались столкновениями. Самым крупным из них было выступление в 1789 году кунаширских айнов, восставших против поборов и произвола японских откупщиков. Более 200 айнов неожиданно напали на их конторы и убили свыше 70 человек, в том числе и непосредственного вассала клана Мацумаэ. Выступление было жестоко подавлено самурайским отрядом, прибывшим с Хоккайдо.

Любые попытки России в то время решить спорные вопросы и установить с изолированной Японией дипломатические и торговые отношения пресекались военным правительством сёгунов Токугава. Достичь договоренности с помощью дипломатических миссий в Японии не удавалось. Безрезультатно окончилась в 1792–1793 годах поездка дипломата А.Э. Лаксмана (1766 — умер после 1796), который в качестве предлога для этой поездки избрал возвращение Японии капитана Дайкокуя Кодаю (1751–1828), судно которого, «Синсё мару», потерпело крушение на острове Амчитка (Алеутские острова). Японский мореплаватель после кораблекрушения был доставлен русскими сначала в Иркутск, затем достиг Санкт-Петербурга, получил у Екатерины II аудиенцию и, вернувшись на родину вместе с другими японскими отверженными в сопровождении Лаксмана, попал под домашний арест в Эдо на основании изоляционистского заакона. Лаксман, имея истинные намерения установить торговые отношения с Японией, вернулся в Россию ни с чем.

Другая неудача постигла Н.П. Резанова (1764–1807), посланника царя Александра I, богатого и весьма влиятельного российского вельможу. Являясь главным акционером могущественной Российско-Американской компании, Резанов после первого русского кругосветного плавания на корабле «Надежда» под командованием И.Ф. Крузенштерна, прибыл в октябре 1804 года в Нагасаки. Он привез в Японию многочисленные богатые подарки и, как и Лаксман, нескольких японцев, желавших вернуться на Японские острова после жизни на чужбине. Через несколько месяцев ожидания миссия Резанова была отвергнута бакуфу, что до глубины души оскорбило гордого и честолюбивого российского дворянина.

В самом начале XIX века японцы произвольно, в одностороннем порядке, попытались отторгнуть от России и присоединить к Японии острова Итуруп и Уруп, а также юг Сахалина. В 1800 году японские чиновники со своими людьми уничтожили на Итурупе русские пограничные знаки и установили столбы, на которых было обозначено, что остров является владением Японии. Такая же акция была осуществлена в 1801 году на острове Уруп. Везде, где обосновывались японцы, коренному айнскому населению они запрещали общаться с русскими и поддерживать какие-либо торговые отношения.

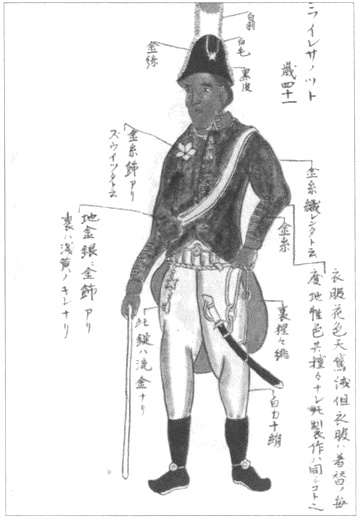

Н.П. Резанов

С японской гравюры. Начало XIX в.

В конце 1806 — весной 1807 года русская военная экспедиция выдворила японцев сначала с Сахалина, а затем с Итурупа и Урупа. Экспедиция отправилась на двух кораблях — шхуне «Юнона» и тендере «Авось» — под командованием лейтенанта Н.А. Хвостова и мичмана Г.И. Давыдова, имевших соответствующее указание Резанова и находящихся на службе у Российско-Американской компании, управлявшей островными территориями Дальнего Востока. Строения промысловых японских факторий были разрушены и склады сожжены. Во всех селениях Южного Сахалина айнам было объявлено, что Россия будет защищать их от японцев. В Японии действия Хвостова и Давыдова были расценены как разбойные. Действительно, российские власти их не санкционировали, за что командиры двух кораблей после возвращения на родину подверглись наказанию, сначала в городе Охотске, а затем в Петербурге.

Однако, анализируя этот инцидент, следует рассматривать его не только и не просто как частную инициативу компании, подчиненной России. Первоначально действия Резанова были обусловлены и вызваны самоуправством Японии, изолировавшей себя от других государств и игнорирующей международное право, не желающей ни с кем договариваться и иметь дипломатических отношений, решающей все проблемы волевыми методами и с помощью силы. Один произвол, на государственном уровне считавшийся японцами законным, так как осуществлялся по заданию военного правительства, спровоцировал другой. Российское правительство, напротив, подобных акций по отношению к дальневосточному соседу не допускало.

Противостояние России и Японии в связи с островными территориальными проблемами длилось несколько десятилетий, приблизительно до середины XIX века. В конце XVIII — первой половине XIX века, а также в 1850–1860-х годах напряжение в приграничных районах, в частности около южных Курил, из-за мореплавания вокруг них, заставило сёгунат дважды (в 1799–1821 и в 1855–1867 годах) вводить на землях, которыми распоряжался клан Мацумаэ, прямое ачунское правление. Япония имела для внедрения на южные Курилы больше возможностей, чем Россия. Япония могла быстрее сконцентрировать силы и послать в спорные районы людей. Она пользовалась тем, что Россия слишком часто пускала на самотек решение вопросов о территориях на востоке, упускала инициативу и вяло решала проблемы заселения русскими спорных земель. Японцы были более настойчивы и целеустремленны. Они повторили захват южно-курильских территорий и вместо сезонного посещения островов перешли к устройству здесь постоянных поселений и факторий и строительству оборонительных фортификационных сооружений, вооруженных артиллерией. В результате уже в первой половине XIX века юг Курильских островов был фактически в руках японцев. Осваивать восточные области в первой четверти XIX столетия России мешали огромные незаселенные пространства, война с наполеоновской Францией в 1805–1807 годах, вторжение «великой армии» Наполеона Бонапарта в 1812 году, заграничные походы русской армии 1813–1814 годов, вооруженное выступление декабристов в 1825 году в Петербурге.