Аборигенное население новых тихоокеанских территорий Японии было малочисленным, что позволило империи беспрепятственно начать их колонизацию японцами. Острова заселялись в основном выходцами с Окинавы, хорошо переносившими местный климат. За 30 лет колониального режима на островные земли переехали десятки тысяч подданных Японии. В 1942 году их численность составляла приблизительно 84 тысячи человек.

Аннексия Кореи и укрепление позиций на юге Маньчжурии и на Шаньдунском полуострове позволили Японии строить дальнейшие планы по превращению Китая в зависимое от нее государство. 18 января 1915 года Китаю было предъявлено «21 требование» («Тайка нидзюиккай дзёкю») — программа подчинения страны Японии. Большинство из этих требований правительство Юань Шикая приняло. Одно из них касалось аренды Квантуна, которая продлевалась до 99 лет. Юг Маньчжурии, по существу, становился японской колонией.

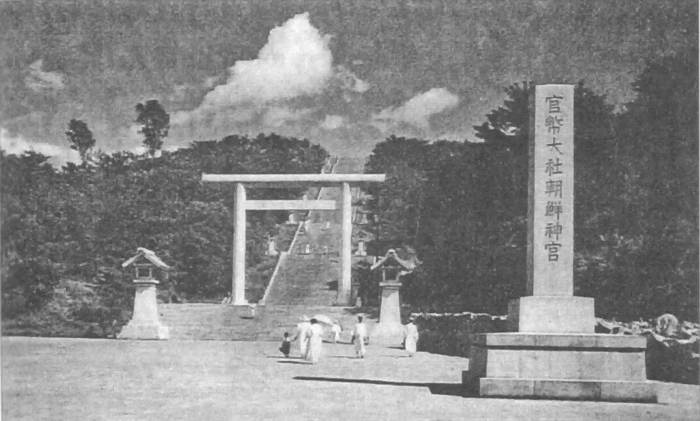

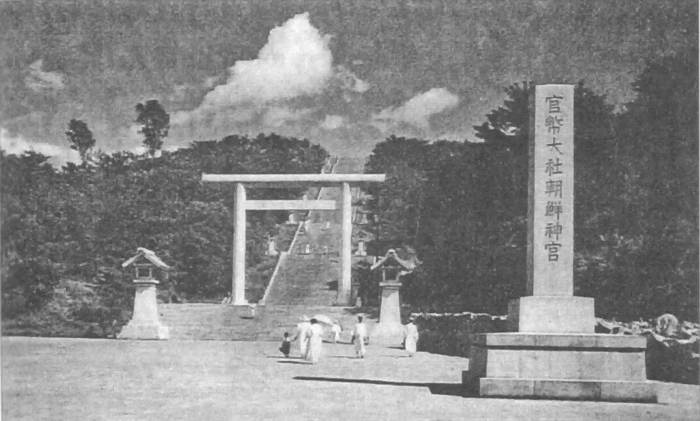

Синтоистское святилище в Корее

Фотография. 1930-е

Успехи японского оружия дали свободу действия и японскому духовенству. Японцы начали строить синтоистские святилища и на захваченных территориях — в Китае, Корее, на Южном Сахалине, островах Тихого океана. Национальные японские божества вышли за пределы «божественной» страны, обосновались не на чужих землях и стали там «помогать» воинам Японии, что для богов Синто никогда прежде не было характерно. Везде, куда бы ни приходили японские солдаты, строились синтоистские храмы, становившиеся идеологическими центрами, поддерживавшими захватнические устремления империи, оправдывавшими ее агрессию и увековечивавшими колониальное присутствие Японии в той или иной стране. Они являлись базой идейной экспансии по пропаганде исключительности японской нации, морального стимулирования воинов и японских граждан. На юге Сахалина японцами было сооружено 120 святилищ, на Тайване — 100, в Корее — 60, в бывших германских островных владениях в Микронезии их насчитывалось более 25.

Синтоистские храмы, построенные в других странах, как и в собственно Японии, духовно помогали японцам, но для покоренных народов синтоизм с его святилищами был религией чуждой и непонятной, унижающей их национальное достоинство. В своем большинстве, сооруженные в Корее храмы посвящались врагам корейского народа, участвовавшим в агрессии против него в разное время. После захвата Японией Маньчжурии храмы Синто были возведены и там. В городе Муданьдзян японцы построили храм в честь бога войны Хатимана. Позже, готовясь к военным провокациям против монгольских и советских войск у реки Халхин-Гол, японские военнослужащие обращались к Хатиману с мольбами, прося у него военной удачи.

Негативно и крайне враждебно правящие круги Японии отреагировали на октябрьские события 1917 года в России. Революция разрушала альянс между Японией и Россией, который был достигнут двумя странами в результате подписания четырех договоров и соглашений после русско-японской войны в период с 1907 по 1916 годы. Эти договоры были важны для Японии потому, что они непосредственно касались ее экономики и военного влияния в Восточной Азии. Соглашение 1907 года по общеполитическим вопросам, в частности, в своей секретной части фиксировало раздел Маньчжурии на русскую и японскую зоны влияния, стороны признавали интересы Японии в Корее и России — во Внешней Монголии. Соглашение 1910 года также имело секретный текст. В нем подтверждались «специальные интересы» стран в Маньчжурии и давалось фактическое согласие России на аннексию Кореи. Секретная конвенция 1912 года касалась положения в Китае в связи с победой Синьхайской революции и последовавшим за ней провозглашением Китайской республики (1 января 1912 года) и упразднением монархии (12 февраля 1912 года). Стороны договорились о разделе Внутренней Монголии на русскую (западную) и японскую (восточную) сферы влияния. Договор 1916 года являлся практически русско-японским союзом. Секретная часть договора предусматривала осуществление совместных мер по предотвращению вторжения в Китай каких-либо других враждебных государств.

Советская власть объявила все эти договоры не имеющими силы, опубликовав после Октябрьской революции их секретные статьи. Гражданская война в России осложнилась вооруженным вмешательством в нее иностранных держав — интервенцией. Целью иностранной интервенции на Дальнем Востоке было свержение советской власти и захват Сибири. Для японцев Сибирь с ее ресурсами была интересна уже в конце XVIII века и Япония не замедлила отреагировать на ситуацию в России. Отвергнув предложения Советской республики по установлению добрососедских отношений, в январе 1918 года японское правительство отправило во Владивосток два своих крейсера, чтобы поддерживать в городе порядок и защищать японских подданных. 5 апреля японцы воспользовались провокационным убийством во Владивостоке двоих своих граждан и раньше других стран послали в Приморье свои экспедиционные силы. Вслед за ними во Владивостоке высадились английские, американские, французские и другие войска.

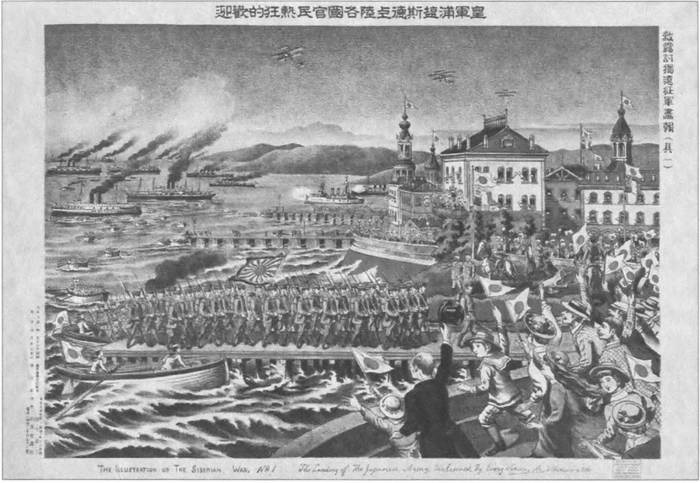

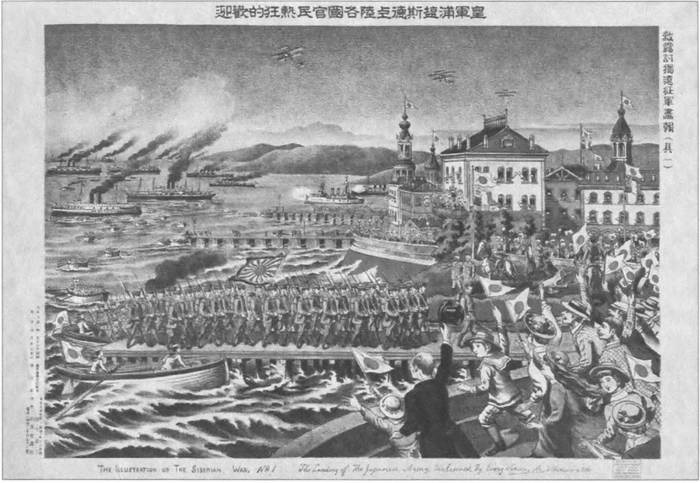

Высадка японских войск во Владивостоке

Японский плакат

Сначала интервенты планировали ввести на территорию российского Дальнего Востока двадцатипятитысячный контингент войск. Президент США В. Вильсон предложил от Японии послать в Приморье 7 тысяч человек После жарких дебатов в японском парламенте было решено остановиться на 12 тысячах солдат. Однако к концу 1918 года Япония довела численность своих оккупационных сил до 75 тысяч человек, что составляло половину всех войск интервентов, прибывших к тому времени с целью уничтожения советской власти.

После Приморья японцы, опираясь на белогвардейские формирования, вторглись в Сибирь. Началась японская сибирская интервенция (сибэриа сюппэй). Предлогом для прибытия интервентов в российские порты была якобы их защита от врага Антанты и возможной агрессии Германии. Мотивы оккупации Приморья японскими войсками были еще более сложными и только наполовину озвученными. Очевидно, что намерения японцев были более чем серьезными — в Россию было отправлено 11 пехотных дивизий, более половины того, чем располагала вся японская армия. Официальные причины сводились к охране складов с военным снаряжением во Владивостоке, где было сосредоточено около шестисот тысяч тонн различных военных грузов и запасов, и спасению чехословацкого корпуса. Об истинных причинах прибытия японцев в Приморье в японских источниках указывается, что оно было обусловлено враждебностью к большевизму, стремлением компенсировать потерянные капиталовложения и воспользоваться удобным случаем для решения «северных проблем» посредством территориальных приобретений или создания буферного государства. Эти стимулы в то время обнародованы не были, но стояли в основе деятельности различных японских гражданских и военных лидеров по вопросам внешней политики.