В начале 1920 года, во время еще продолжающейся в России гражданской войны, в городе Николаевске, расположенном в устье Амура, начали разворачиваться события, получившие в Японии название Николаевский инцидент (Нико дзикэн). Серия событий, проходивших в этом городе с февраля по май 1920 года, послужила поводом для оккупации Японией других российских территорий, а именно Северного Сахалина. Заняв восточные области России, японские интервенты начали спешно заселять их гражданским населением. Этот принцип применялся японцами и ранее, и позднее, был простым, но действенным. Подданные Японии прибывали на оккупированные земли, обживали их и осваивали, постепенно подготавливая предпосылки для отторжения и приобщения к империи новых территорий. Гражданское население охранялось военными гарнизонами, которые в случае необходимости должны были защищать мирных японских граждан и отстаивать их интересы. Другими словами, для защиты мирного населения всегда можно было прибегнуть к военному вмешательству.

С течением времени факт проживания на чужой земле иноэтнического гражданского населения нельзя игнорировать. А если одно поколение сменяется последующим, люди другого государства и другой национальности превращаются в местное население. Опыт европейской истории неоднократно показывал, как наличие в одной стране представителей иной национальности, проживающей компактно, служило поводом для военных конфликтов и вторжения. Были и примеры переселения масс населения в рамках собственной державы. Принципом массового переселения для ликвидации сепаратизма на северо-западе Китая с успехом воспользовалось, к примеру, после Второй мировой войны руководство Китайской Народной Республики. Заселив Синьцзян-Уйгурский автономный район, в котором преобладало уйгурское мусульманское население большим числом китайцев, правительство Китая сломило активное сепаратистское движение в районе.

Памятник в городе Отару японцам, погибшим во время событий 1920 года в Николаевске

Фотография автора

Надо полагать, что и японцы территории российского Дальнего Востока начали заселять гражданским населением не просто так. Японская община города Николаевска, оккупированного войсками империи в сентябре 1918 года, насчитывала, по японским данным, около 450 гражданских лиц. Военный гарнизон составлял 350 человек. В японских публикациях суть Николаевского инцидента описывается следующим образом. В январе 1920 года город был окружен отрядом анархистов, которых японцы называли партизанами, под руководством Я. Тряпицына. Командир японского гарнизона опрометчиво разрешил ввести в город силы Тряпицына, которые, нарушив перемирие, начали уничтожать находившихся в нем белогвардейцев. В ответ на это японский гарнизон предпринял 12 марта неожиданную атаку на партизан, окончившуюся неудачей.

По некоторым данным было убито примерно 700 военных и гражданских японцев. Японское подкрепление прибыло в Николаевск в конце мая. Япония оккупировала русский Северный Сахалин в качестве ответной меры за кровопролитие и потребовала крупную денежную компенсацию. Через 15 лет после русско-японской войны весь остров снова стал японским.

События в Николаевске послужили основанием для продления интервенции. В 1920 году англичане и американцы вынуждены были отвести свои войска с Дальнего Востока. Победы Красной армии и поддержка советской власти населением не оставляли интервентам надежды на успех их предприятия. Затянувшейся кампанией был недоволен и личный состав экспедиционных сил. Только японцы продолжали оставаться в Приморье, затянув вывод своих частей до октября 1922 года. В 1922 году Дальневосточная республика, образованная в качестве буферного государства в апреле 1920 года, вошла в состав РСФСР. На севере Сахалина, богатом лесом, углем и нефтью, японцы продолжали оставаться до мая 1925 года, эксплуатируя и вывозя богатства острова. Уйти с севера Сахалина Японию заставило признание Советского Союза и подписание в Пекине 20 января 1925 года Советско-японской основной конвенции (Ниссо кихон дзёяку). Нормализация отношений с СССР необходима была Японии еще и потому, что в этот период времени начали углубляться противоречия с Великобританией и Соединенными Штатами Америки.

Территории континентального российского Дальнего Востока и Северного Сахалина японцам пришлось покинуть, но Камчатка, Охотский край, Приморье и Амурская область, Южная, да и вся Сибирь, так же как и Монголия и Китай занимали в планах наиболее агрессивных японских политиков не последнее место. Не случайно в одной из солдатских песен милитаристской Японии были такие слова: «…и водрузим свой флаг на вершинах Урала». Япония, согласно мнению таких стратегов, должна была завладеть всей Азией, в том числе и Индией, о чем мечтал еще Хидэёси, «освободив» азиатские народы от европейского засилья. Основные принципы внешнеполитического агрессивного курса Японии нашли свое отражение в Меморандуме Танака 1927 года. Однако это были планы на будущее. Первоочередной задачей являлось создание плацдарма в Маньчжурии для дальнейших действий на континенте.

С целью эксплуатации ресурсов Маньчжурии японцами был создан полуправительственный концерн Южно-Маньчжурской железной дороги. Вместе с капиталовложениями в Китай начали прибывать и японские колонисты, число которых постоянно увеличивалось, и которым правительство Японии предписывало активизировать свои действия в регионе. В результате этого японцы начали осуществлять не только контроль и юрисдикцию в зоне дороги, но и распространили их на близлежащие города и села, готовя первоначальную базу вторжения. Начиная с 1919 года, японская охрана железной дороги и военные гарнизоны перешли под командование многочисленной Квантунской армии.

В конце 1926 года на престол Японии вступил новый император Хирохито, которому суждено было сыграть в истории японского государства роль не менее значительную, чем его деду Муцухито.

В 1929 году начался мировой экономический кризис, охвативший и Японию. Депрессия, разрушившая международную экономику, заставила страны капиталистической системы искать из него выхода. Германия и Италия в этой ситуации своеобразно решили проблему. Они выбрали путь тоталитаризма внутри своих государств и взяли курс на внешнюю агрессию. То же самое сделала и Япония. В империи прогрессировало разорение крестьянства, а количество безработных приблизилось к трем миллионам человек.

Император Хирохито в церемониальной одежде во время вступления на престол

Фотография. Декабрь 1926

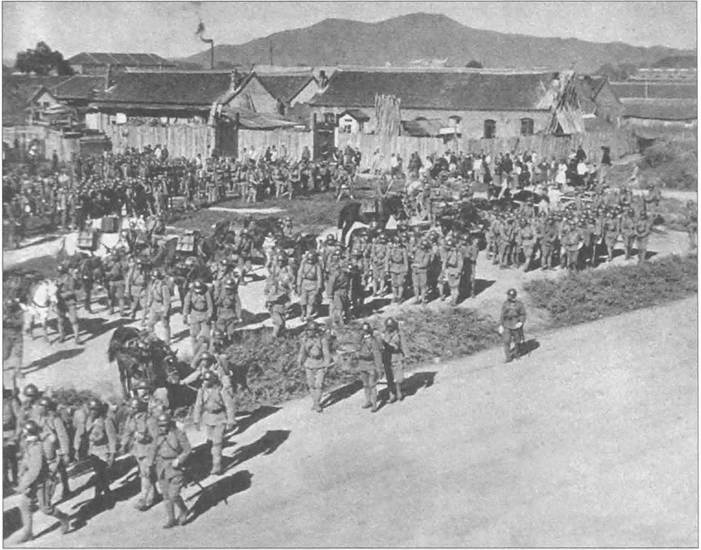

Японские отряды около Мукдена