Надежды милитаристов оправдались быстро. Через месяц и шесть дней японской армии был отдан приказ о наступлении в Центральном и Южном Китае. Началась открытая война за захват всего Китая — китайско-японская война 1937–1945 годов (ниттю сэнсо). Поводом для начала второй войны с Китаем послужило событие 7 июля 1937 года, произошедшее в 19 километрах к юго-западу от Бэйпина (Пекина) на мосту Марко Поло (японское название происшествия Рококе дзикэн — Инцидент на мосту Марко Поло, по японскому названию моста Рококе). Инцидент начался, когда ночью между японскими войсками, размещенными в этом районе после Боксерского восстания в соответствии с договором 1901 года, и китайскими солдатами генерала Сун Че-юаня произошла перестрелка. По другой версии, японцы, проводившие около моста Марко Поло запланированные полевые учения, сделали в темноте из пулемета несколько холостых выстрелов. В ответ на это начался интенсивный обстрел их позиций, «возможно», как написано в японском источнике, китайскими войсками. Конфликт продолжался несколько дней и закончился 11 июля. Однако японское правительство на этом не остановилось и послало в зону инцидента дополнительные силы, прибывшие туда к концу месяца.

Еще одной причиной для военных действий явился обстрел в Шанхае в августе того же года японского морского офицера. Японцы перешли к самым решительным мерам по наказанию китайцев. Генерал Кацука Киёси со своими силами атаковал и за несколько месяцев захватил обширные территории с такими городами как Бэйпин, Тяньцзинь и Шанхай. В ответ на японскую агрессию в Китае началась война, которая получила название Национально-освободительной войны китайского народа против японских захватчиков. Эта война объединила на время Гоминьдан и Коммунистическую партию Китая, руководимую Мао Цзедуном (1893–1976), которые выступили против агрессора единым фронтом. Японцы с июля 1937 по октябрь 1938 года оккупировали весь Северный Китай, большую часть Центрального Китая, включая Нанкин (13 декабря 1937 года) — столицу «Национального правительства», возглавляемого Чан Кайши (1887–1975), и Ухань, а также ряд важных районов юга страны, в том числе Гуанчжоу (Кантон). К концу 1938 года все наиболее развитые в экономическом отношении области Восточного Китая оказались в руках японцев. В начале ноября 1938 года Коноэ объявил о начале действия так называемого «нового порядка в Восточной Азии», который ознаменовал собой начало курса на колониальное использование захваченных территорий. В 1939 году японской оккупации подверглась еще одна китайская территория — остров Хайнань.

Одновременно с наступлением на восток и юг Китая японское командование решило проверить дееспособность советских и монгольских вооруженных сил. Плацдарм для нападения уже был подготовлен. Во Внутренней Монголии японцы создали аналогичное Маньчжоу-Го марионеточное государство Мэнцзян (Пограничные земли Монголии), которое возглавил князь Дэмчигдонров. Используя надуманный предлог о «спорных территориях», 29 июля 1938 года японские войска внезапно вторглись в пределы СССР в Приморье, в районе озера Хасан. Вторжение на территорию Советского Союза получило в Японии название Тёкохо дзикэн — буквально Инцидент у высоты Заозерной (Гёкохо — японское название высоты). Пользуясь численным превосходством, 31 июля японцы захватили важные в тактическом отношении высоты Безымянная и Заозерная. В течение нескольких суток японские подразделения удерживали позиции. 6 августа советские войска, общее командование которыми возлагалось на маршала В. К. Блюхера, при поддержке артиллерии, танков и авиации начали наступление и к 9 августа полностью очистили захваченные участки. На следующий день японцы предприняли несколько атак по восстановлению положения. Все они были отбиты. 11 августа по просьбе японского правительства боевые действия были прекращены.

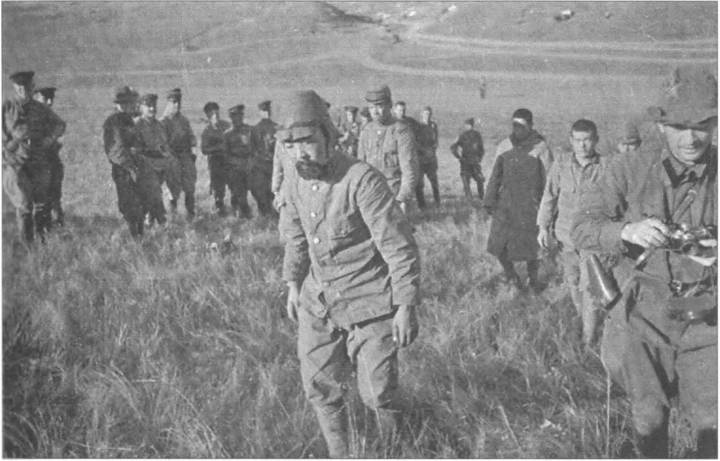

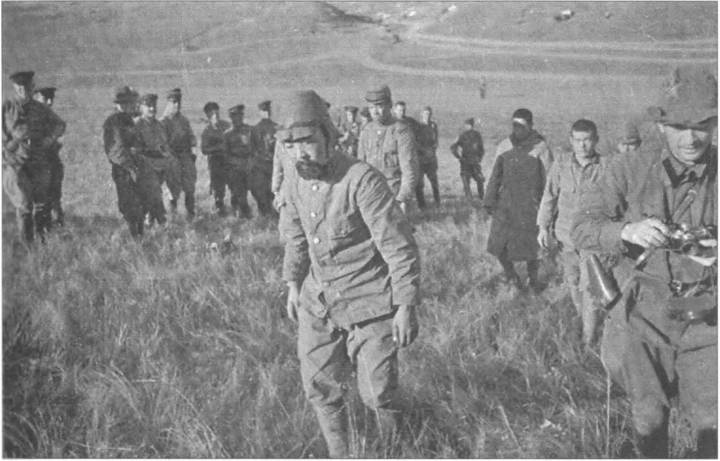

Новое жестокое поражение японцы потерпели летом 1939 года на реке Халхин-Гол при попытке оккупации части территории Монгольской Народной Республики. Вооруженный конфликт в Монголии начался с нескольких японских провокаций на границе с Маньчжурией в мае 1939 года и получил в Японии название Номон-Ханский инцидент (Номонхан дзикэн), по названию монгольской деревни Номон-Хан-Бурд-Обо, где развернулись события. К концу июня японское командование подтянуло к месту повторявшихся боевых действий крупную армейскую группировку, которая в три раза превосходила по численности монгольские соединения и советские войска, находящиеся в МНР в соответствии с договором о взаимной помощи. В ночь со 2-го на 3-е июля японцы форсировали Халхин-Гол и заняли высоту Баян-Цаган, создав тем самым угрозу окружения и уничтожения советско-монгольских частей на восточном берегу реки. Однако успеха июльское наступление японцам не принесло. Контратака советских и монгольских войск расстроила планы агрессора. В начале августа японское командование, значительно усилив свою группировку людьми, артиллерией, бронетехникой и авиацией, начало готовить новое наступление. Советские и монгольские войска также получили подкрепление, особенно в танках, бронемашинах и самолетах. Бои начались 20 августа. К исходу 23 августа советские войска, которыми командовал комкор Г.К. Жуков (1896–1974), и монгольские, под руководством X. Чойбалсана, окружили основные силы генерала Риппо, разбили их по частям, и к 31 августа освободили монгольскую территорию от противника.

Японские солдаты, взятые в плен в боях у реки Халхин-Гол

Фотография. Август 1939

Бои на реке Халхин-Гол показали превосходство советских механизированных соединений над японскими. 23-я дивизия Квантунской армии была разбита полностью. В начале сентября японцы попытались вновь перейти государственную границу МНР, но опять потерпели неудачу, потеряв большое количество людей и техники. В общей сложности потери японских войск за период с мая по сентябрь, по советским сведениям, составили свыше 60 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными (по японским данным, было убито и пропало без вести 17450 солдат). Советско-монгольские войска потеряли примерно 18500 человек. И международная обстановка была не в пользу Японии. 23 августа Советский Союз и Германия подписали пакт о ненападении. Еще через пять дней кабинет Хиранума Киитиро ушел в отставку. Все это заставило японское правительство попросить перемирия. Договоренность о прекращении огня была подписана в Москве 15 сентября и на следующий день боевые действия с обеих сторон были прекращены.

Поражение Японии на северо-западе в 1939 году было первой крупной военной неудачей с момента создания японской армии нового типа, очень позорной для империи, не испытывавшей до этого проигрышей. Японскими националистами неудачи в Монголии были объяснены тем, что японцам не хватило в сражениях «японского воинственного духа».

Поражения в столкновениях с Советским Союзом в 1938 и 1939 годах существенно повлияли на дальнейшие агрессивные планы милитаристских сил Японии в отношении территорий Монголии и СССР и направлений японской экспансии. Огромные расстояния Сибири и степей Монголии, суровые климатические условия, с которыми японцы уже были знакомы, боевой характер русских и монгольских воинов, большой экономический потенциал Советского Союза, возросшая военная мощь Красной армии заставили японских стратегов пересмотреть основные концепции завоеваний к северо-западу от Китайского государства. Правящие круги Японии провели временную переориентацию в своей внешней политике. На одном из главных мест стояло продолжение сильно затянувшейся войны в Китае вопреки ожиданиям кругов, начавших эту войну с целью его окончательного захвата. Война в Китае являлась развитием ранее разработанной «северной доктрины экспансии» (хокусинрон) с оккупацией Кореи и Маньчжурии. Другим пунктом экспансионистской политики Японии было перемещение наступательных усилий на юг, в сторону Южных морей, на юго-запад Тихого океана (Нанъё) и в Юго-восточную Азию, на азиатские колонии европейских стран, богатые стратегическим сырьем. Эта доктрина (нансинрон) начала свое развитие еще в период Эдо и заняла важное место в внешнеполитических планах японского руководства начиная со времени Мэйдзи. «Южный» вариант японских устремлений предполагал захват континентальных территорий на юго-востоке Азии и островов Тихого океана, входящих в сферу интересов Японии. В первую очередь, он предусматривал оккупацию всех островов, расположенных к северу от экватора. Одной фразой эта политика выражалась с помощью слов «охрана севера и продвижение на юг» (хокусю нансин). Первая мировая война уже предоставила Японии чрезвычайно подходящие условия для осуществления южной экспансионистской доктрины. Почти вся Микронезия стала японской.