Даже когда художники концентрировались на самом сражении, а не военачальнике, они все равно смотрели на поле боя сверху вниз и гораздо больше внимания уделяли коллективным маневрам, чем индивидуальным чувствам. Взгляните на картину Питера Снайерса

[165] «Битва на Белой горе».

На ней запечатлено знаменитое сражение, закончившееся победой католиков над мятежными еретиками-протестантами в ноябре 1620 года во время Тридцатилетней войны. Снай-ерс хотел увековечить эту викторию, скрупулезно воспроизведя все боевые порядки, маневры и передвижения войск. Вы легко можете распознать разные полки, их снаряжение и позиции в боевом построении. Куда меньше Снайерса заботили переживания и чувства простых солдат. Как и Иоганн Якоб Вальтер, он показывает нам битву с командного Олимпа богов и властителей, создавая у нас впечатление, будто война это гигантская шахматная партия.

Если вы рассмотрите детали – желательно с лупой, – то поймете, что «Битва на Белой горе» все же сложнее шахматной партии. То, что при беглом обзоре представляется геометрическими абстракциями, вблизи превращается в сцены кровавого побоища. Кое-где вы можете различить лица отдельных солдат, атакующих или убегающих, стреляющих из ружей или пронзающих врагов копьями. Однако смысл этих сцен обуславливается их местом в целостной картине. Когда мы видим, как ядро разрывает солдата, то в нашем восприятии – это часть великого триумфа католицизма. Если солдат сражается на стороне протестантов, то его смерть – это кара за бунтарство и ересь. Если солдат сражается в рядах католиков, то его смерть – благородная жертва во имя правого дела. Высоко в небе над полем брани реют ангелы. Они держат белый стяг, надпись на котором на латыни объясняет, что это за сражение и почему оно было таким важным. Суть надписи в том, что 8 ноября 1620 года Бог помог императору Фердинанду II разбить своих врагов.

Питер Снайерс. «Битва на Белой горе»

Тысячелетиями, когда люди видели войну, они видели прежде всего богов, императоров, военачальников и великих героев. Лишь в последние два столетия короли и военачальники были потеснены с подмостков, и луч софита осветил рядового солдата и его переживания. В военных романах, таких как «На Западном фронте без перемен», и фильмах, таких как «Взвод»

[166], появляется юный новобранец, ничего не знающий о себе и о мире, но несущий тяжелое бремя надежд и иллюзий. Он верит, что война дело благородное, цель справедлива, а командир гениален. Несколько недель реальной войны, состоящей из грязи, крови и запаха смерти, разбивают все его иллюзии одну за другой. Если он остается в живых, то возвращается с войны более мудрым человеком, уже не верящим в клише и идеалы, которыми торгуют вразнос учителя, киношники и трепачи-политики.

Парадокс в том, что этот рассказ настолько повлиял на умы, что сегодня его вновь и вновь повторяют даже учителя, киношники и краснобаи-политики. «Война – это не то, что вы видите в кино!» – предупреждают голливудские блокбастеры вроде «Апокалипсиса сегодня»

[167], «Цельнометаллической оболочки»

[168] и «Черного ястреба»

[169]. Заключенные в кадр, прозу или поэзию, чувства рядового пехотинца стали высшим военным авторитетом, который научились уважать все. Как в шутке: «Сколько нужно ветеранов вьетнамской войны, чтобы заменить перегоревшую лампочку?» – «Вам не понять, вас там не было»

[170].

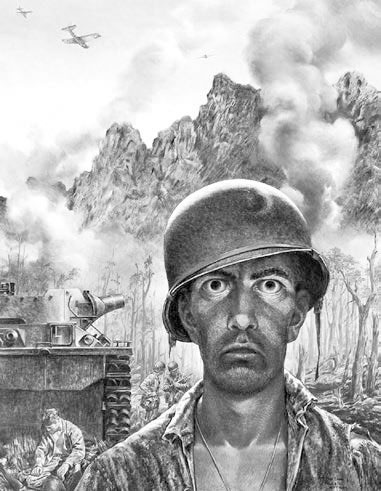

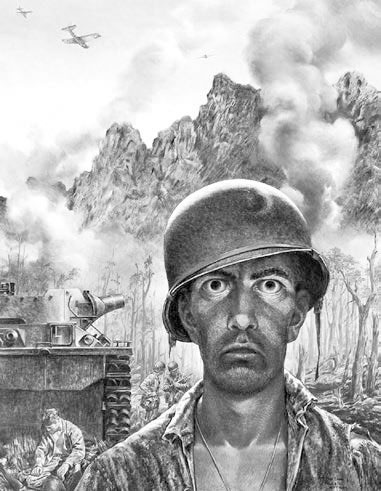

Художники тоже утратили интерес к полководцам на жеребцах и тактическим построениям. Они стараются передать чувства простого солдата. Посмотрите еще раз на «Битву при Брейтенфельде» и «Битву на Белой горе». А теперь на две картины, признанные шедеврами военной живописи XX века, – «Войну» («Der Krieg») Отто Дикса и «Взгляд на две тысячи ярдов» Томаса Ли.

Отто Дикс. «Война» (1929–1932)

Томас Ли. «Взгляд на две тысячи ярдов» (1944)

Дикс служил сержантом в германской армии в Первую мировую. Ли освещал для журнала Life битву за Пелелиу (1944). Если Вальтер и Снайерс воспринимали войну как военный и политический феномен и хотели, чтобы мы узнали, как разворачивалась баталия, то Дикс и Ли воспринимали войну как эмоциональный феномен и хотели, чтобы мы узнали, каково ее чувствовать. Им не было дела до гения полководцев или тактических ухищрений того или иного боя. Солдат Дикса мог воевать при Вердене, или при Ипре, или на Сомме – не важно где, потому что война – это ад везде и всегда. Солдат Ли – американский джи-ай на Пелелиу, но вы увидели бы точно такой же «взгляд на две тысячи ярдов» и у японского солдата на Иводзиме, и у немецкого в Сталинграде, и у британского в Дюнкерке.

В картинах Дикса и Ли смысл войны не происходит из тактических перемещений или призывов свыше. Если хотите осмыслить войну, не смотрите ни на полководца на взгорке, ни на ангелов в небе. Посмотрите в глаза обыкновенных рядовых. На картине Ли в распахнутых глазах психически травмированного солдата вы прочтете жуткую правду войны. На картине Дикса эта правда почти невыносима, и над полем брани нет никаких ангелов – только гниющий труп, свисающий со сломанной балки.

Так художники, подобные Диксу и Ли, помогли разрушить традиционную иерархию войны. Многочисленные войны предшествующих эпох были не менее страшными, чем войны XX столетия. Однако вплоть до недавних времен даже самые чудовищные страдания людей на войне укладывались в более широкий контекст, придававший им смысл. Пусть война была адом, но она была и воротами в рай. Солдат-католик, проливавший кровь в битве на Белой горе, мог сказать себе: «Да, я страдаю. Но папа и император говорят, что мы бьемся за правое дело, значит, мои страдания не бессмысленны». Отто Дикс использовал противоположную логику. Единственным источником смысла он считал человеческие переживания, и потому у него солдат рассуждал так: «Я страдаю – и это отвратительно – следовательно, война отвратительна. Если кайзер и духовенство все-таки поддерживают эту войну, значит, они не правы»

[171].