У архиепископа Николая было множество учеников. Они не только плодотворно занимались православием, но и знакомили Японию с русской культурой и языком. Профессор Токийской православной семинарии Хейкичи Ивасава преподавал русский язык в Армейском университете и Офицерской школе. Он помог священнику Российского посольства отцу Сергию Глебову создать в 1888 г. японский учебник «Русская грамматика». Йосибуми Куроно, автор русско-японского разговорника и других учебных пособий, преподавал в С.-Петербургском университете, где учил будущих известных японоведов Николая Невского и Сергея Елисеева. Ректор Токийской православной семинарии Какусабуро Сенума, получивший высшее богословское образование в России, стал знатоком жизни и творчества Л. Толстого и первым перевел на японский язык роман «Анна Каренина». Его перу принадлежат также книги о русском языке. Жена Сенумы Кайо (урожденная Ямада) также стала известным переводчиком русской литературы. В 1908 г. вышла ее книга «Труды Чехова».

Известной художницей стала Ирина Ямасита. Проучившись три года в России, она возвратилась в Японию и занималась иконописью вплоть до смерти в 1939 г. в возрасте 83 лет. В Японии известны имена литератора Горо Амада, автора популярной книги «Гангстерская история Токая», и Такусабуро Горо, одного из создателей конституции императора Мейдзи. Политическую карьеру сделал православный Кенторо. Студент Кенсусе Андо, преподававший одно время в С.-Петербургском университете, стал мэром Йокогамы. Нозому Накагава — губернатором Осаки, а Хичисабуро Хирао — министром просвещения. Следует упомянуть Сейчи Аоки, члена парламента и вице-министра сельского хозяйства и лесных угодий, а также профсоюзного деятеля Бундзи Сузуки (1885–1946) и многих других. Эти и многие другие студенты владыки Николая проявили большую активность на японской политической арене в ту эпоху.

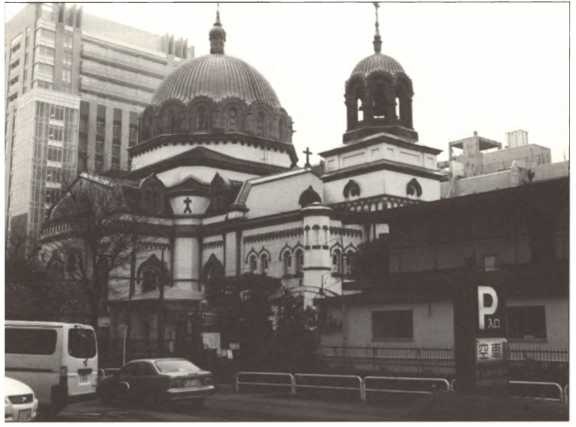

Кафедральный собор Воскресения Христова в Токио. Фото автора

Выпускником семинарии был Сому Нобору, настоящее имя которого Наотака (1878–1957). Он родился на острове Намами, а вырос в южной части города Кагесима, где посещал православный храм и крестился. Он преподавал в семинарии психологию и логику, а затем работал в Военной школе и в Офицерской академии, газетах «Асахи» и «Майнити», Министерстве внутренних дел и Национальном исследовательском институте, Японском университете и университете «Васеда». Его магистерская работа «Русская и советская литература» получила премию Японской академии искусств и премию Йомиури за литературные труды. В 1946 г. он возглавил школу русского языка при соборе Николай-до. Он известен как автор биографии Н. В. Гоголя, изданной в православном молодежном органе «Комиссия», благодаря чему Япония узнала русского классика.

Архиепископ Николай и микадо Мейдзи скончались в один и тот же год. Одна эпоха закончилась, а вторая стояла у порога.

На юге Японии

Несмотря на то что русские корабли приходили в Нагасаки постоянно, а коммерсанты с российского Дальнего Востока имели устойчивое положение в Японии, здесь долго не было официального представителя Российской империи. Первым стал не профессиональный дипломат, а купец Александр Фридригович Филиппеус. Еще в юные годы романтические мечты гимназиста о неведомых странах привели его из Петербурга на далекую окраину империи. В Иркутске он поступил на службу коллежским регистратором в Главное управление Восточной Сибири. Вскоре его определили заседателем в суде, но и там он не задержался недолго — прекрасное знание языков позволило ему занять место переводчика в Российско-американской компании.

Нагасаки, Инаса. Буддистский храм Госиндзи. Фото автора

Там молодой чиновник не сошелся во взглядах с начальством и перешел на работу библиотекарем в штаб командира Петропавловского порта. Недолго служил он и на новом месте, о причинах этого говорит запись в послужном списке: «А. Ф. Филиппеус по ветрености характера и привычек свободно рассуждает о действиях своего начальства и вообще обо всем, что касается до администрации…»

В конце концов, бросив службу, Филиппеус занялся коммерцией. Центром своей деятельности он сделал Нагасаки, где перекрещивались торговые пути многих стран. Здесь было проще купить товар, с которым затем можно было отправиться по дальневосточным морям. Видя, что русские в Нагасаки разрознены, а командиры судов не знают, где получить снабжение подешевле, предприниматель сделал вывод, что здесь его коммерческие способности будут востребованы. В ноябре 1868 г. он стал русским коммерческим консулом в Нагасаки. Над домом № 17 по участку Минамиямате стал развеваться русский флаг. Российское правительство было очень благодарно ему за посредничество в торговых операциях и наградило орденом Св. Станислава 2-й степени (1869). Филиппеус, кстати, пошел дальше практической деятельности, начав собирать и анализировать сведения по русско-японской торговле.

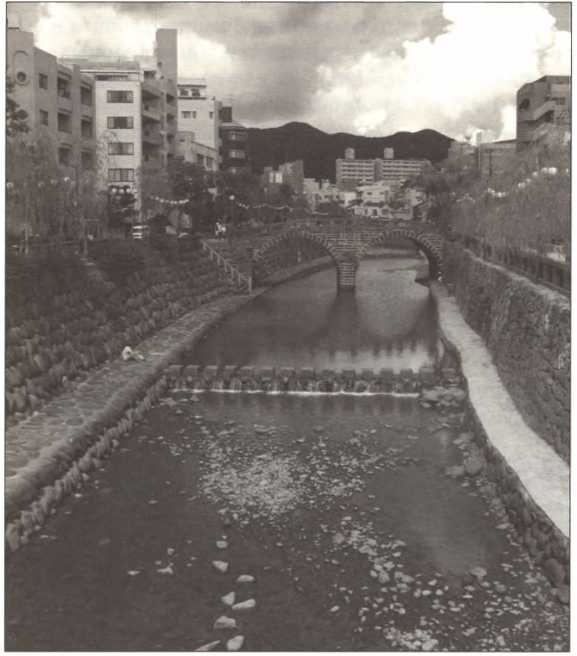

Мост «Очки» в Нагасаки. Фото автора

В начале 1869 г. дела потребовали, чтобы Александр Фридригович уехал из Нагасаки, и поэтому в марте он снял с себя обязанности русского консула. Временно их стал исполнять Д. В. Лимбрутген (J.W. Leembruggen), служащий компании «Walsh & Со.», и в это время консульство располагалось по адресу этой компании в доме № 12 на Хигасиямате. Вскоре по просьбе властей Филиппеус вернулся в Нагасаки, но на посту консула пробыл недолго: с октября 1870 г. по 1871 г.

Вспомнив опыт коммерческой деятельности Российско-американской компании, Филиппеус купил в 1870 г. пароход «Камчатка» грузоподъемностью в тысячу тонн и начал заниматься снабжением Охотского побережья. Вначале товар из Америки, Германии, Китая и Японии привозили во Владивосток, а уже оттуда судно коммерсанта, взяв на борт пассажиров и груз, развозило их по мелким бухтам и портам. Зимой, когда прекращалось плавание в северных морях, пароход Филиппеуса держал линию между Владивостоком и портами Японии. Уже в те времена бывшего библиотекаря называли «основателем русского торгового мореходства в наших водах на северо-востоке Азии». В 1885 г. предприниматель изложил свой опыт в небольшой брошюре «Записка надворного советника А. Ф. Филиппеуса о Камчатке и портах Охотского моря».

После Филиппеуса в Нагасаки несколько лет не было российского консула, и по просьбе русских властей в 1872–1874 гг. делами России, в том числе помощью русским морякам, занимался консул Германии. Российский флаг снова появился в Нагасаки в 1874 г. Первым штатным консулом стал молодой талантливый дипломат Александр Эпиктетович Оларовский. Под консульство он присмотрел дом № 5 на Минамиямате, недалеко от того места, где когда-то жил Филиппеус, в восточной части города, на горе, которая террасами спускалась к набережной.