В конце 1950-х гг., когда русская диаспора насчитывала 300–500 человек, экономическое положение вновь стало складываться не в пользу русских. Экономика Японии стала быстро развиваться, и руководящие посты вновь вернулись к японцам. Японские компании перестали брать на работу иностранцев. Резко увеличились налоги. Это вызвало новый поток покидавших Японию. К 1956 г. репатриировалось или выехали в другие страны около половины русских. Объединения эмиграции так и не получилось. Как только вступили в силу новые иммиграционные квоты на выезд в США, активисты РНО покинули Японию и общественная жизнь окончательно заглохла.

Идеологическая борьба среди русских между тем еще не утихла: даже прошли шумные манифестации против тех, кто под влиянием коммунистической пропаганды получил советские паспорта. В зарубежье дорога от национализма к патриотизму иногда была совсем короткой. Советская миссия организовала для обладателей советских паспортов Русский клуб. Как писал очевидец, «новые советские граждане стали посещать клуб, зимой тепло, не как в японских домах, летом под потолком работает электрический пропеллер. Можно попить чайку с бесплатным сахаром, почитать «Огонек» и «Крокодил» и благодушно послушать докладчиков о марксистской диалектике».

Многие спрашивали о времени возвращения на родину, но советские представители отвечали: «Подождите. Вы нам нужны будете здесь. Вы должны доказать свою преданность советской власти и принести пользу, заслужить поездку!» Конечно, эти люди больше годились в Японии, для пропаганды всего русского, а значит и советского. Даже зная о репрессиях в Советском Союзе, они находили им оправдание. Кроме того, через русских эмигрантов советские дипломатические представители собирали сведения о настроениях в японском обществе. Особый интерес вызывали молодые люди, для которых японский язык был родным: из них получились квалифицированные переводчики.

Одним из первых репатриировался бывший фашист Огородников, который распространял в Японии советскую литературу. Уехал в Союз Виктор Борисович Афанасьев, окончивший японскую авиационную школу. Он служил переводчиком у Константина Симонова, когда тот приезжал в Японию, а также шофером главы советской делегации. Уехала его сестра Вера, учительница английского языка в Советской миссии. Их родители были токийскими домовладельцами. Репатриировались Елена Ф. Лимонис, работавшая в столовой Советской миссии, а также бывший монархист В. Я. Гедзевич, посланный японской военной миссией в Харбине служить на Токийскую радиостанцию еще до войны. Уехали бывшие служащие американских фирм в Токио супруги Стариковы, семьи Шишкиных, Зверевых, Шимякиных…

Был и поток русских в противоположную сторону. Уехали в Америку долголетний староста кафедрального собора В. И. Мерзляков и его жена, Л. И. Шмакова и ее муж В. И. Шмаков, казначей церковного комитета. Несмотря на массовый исход русских из Японии после Второй мировой войны, здесь еще оставались выходцы из России, благодаря которым сохранилось русское книгопечатание. В частности, напечатали свои работы преподаватель русского языка и литературы в университете Васэ-да А. А. Вановский, который интересовался философией, религией и японскими литературными памятниками, и А. П. Мичурин, начавший преподавательскую деятельность еще в Харбине и преподававший русский язык в Институте иностранных языков в Токио.

Postrcriptum: Из японского дневника

На Хоккайдо.…Хоккайдо встретил июньским ливнем. Мрачная погода, так похожая на владивостокскую в это время года. Неприветливо встретил северный японский остров, хотя и говорят, что дождь к удаче, к хорошей поездке. Хотелось бы верить… Чем ближе подъезжал к Хакодате, тем больше нервничал. Куда отправиться, чем заняться в первую очередь? В распоряжении странствующего историка было совсем немного времени — день-другой на каждый город, а посоветоваться не с кем.

Выйдя из вагона, сразу приметил большое панно с барельефами российских кораблей и изображениями Е. В. Путятина и И. А. Гошкевича. Мне показалось, что мои герои кивнули мне: «Не тужи, мы поможем, все будет отлично!»

Говорят, что название Хакодате идет с 1454 г., когда знатный род Коно Масамити построил здесь усадьбу, напоминавшую ящик: «хако» — ящик, «татэ» или «датэ» — усадьба. В информационном отделе (Hakodate City Tourist Information Center), непременной принадлежности любого японского вокзала, снабдили картой окрестностей и любезно объяснили, как куда добираться.

В Хакодате немало мест, связанных с русским присутствием. Поэтому и решил первым делом осмотреть их. По пути увидел красивый ресторан, на котором красовалась вывеска «Готокэн» (Goto: ken). Да это же первый русский ресторан, основанный японцем! По заверениям профессора Есикадзу Накамуры, шеф-поваром этого ресторана был Эикити из Гото, Нагасаки. Существует версия, что сразу после гражданской войны в Японии в 1868 г. он пришел работать на кухню Российского консульства и там научился русской кулинарии. Потом он открыл в Хакодате собственный ресторан, «Готокэн». Находился он, конечно же, совсем в другом месте, нежели современный.

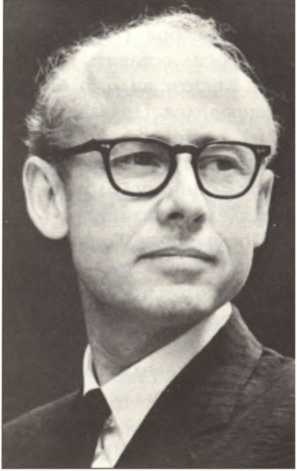

Историк ГЛ. Ленсен (1923–1980), первым исследовавший деятельность русских на севере Японии

Оглядев шикарный фасад этого фешенебельного заведения и предчувствуя, что цены ему соответствуют, не решился проверить качество русской кухни. В путеводителе отмечено, что здесь кормят иностранной едой с 1879 г. и предлагают отведать хорошие curries, crab croquettes, borsht (борщ?) и прочие блюда, намекая, что обойдутся они недешево.

Что же касается ресторанов с русскими владельцами, то один из первых в Японии тоже появился в Хакодате в гостинице «Росиа Хотэру» (Russia Hotel).

В центре города обнаружил памятник Кизу Кокичи (Kizu Kokichi), первому японскому фотографу. Он так и называется: памятник Хакодатской колыбели фотографии и установлен благодаря усилиям Хоккайдского союза японского фотоискусства в 1964 г. в честь столетия открытия в Хакодате фотомастерской Кизу Кокичи.

Историк Г. Ленсен выяснил, что с фотоискусством японцев познакомили русские. Кизу Кокити был родом из Этиго (Echigo) и в конце 1850-х гг. пришел в Хакодате, чтобы заняться изготовлением японских носков, и владел там портняжной мастерской. Однажды первый российский консул в Хакодате И. А. Гошкевич зашел к нему с заказом: сшить новую одежду по тем образцам, что он принес с собой. Портной никогда не видел таких вещей и попросил оставить их на некоторое время в мастерской. Кокити, видимо, был умельцем и с заказом успешно справился. Правда, сказать, что это была первые изделия, сшитые японским мастером для русских, нельзя. В свое время в Мацмае японцы изготовили несколько обновок пленному Головнину, который жаловался, что они выглядели неказисто.

После заказа Гошкевича портной Кизу Кокити стал специализироваться на шитье европейской одежды и вполне в этом преуспел. Встав на ноги и подкопив денег, он отправился навестить родные места. На судне у кого-то он увидел фотоаппарат и так заинтересовался им, что уговорил владельца обменять его на медвежью шкуру. Но, несмотря на все усилия японца, снимки у него не получались. Трудно сказать, как бы распорядился портной технической новинкой, если бы не Гошкевич, который зашел в мастерскую с новым заказом вскоре после возвращения Кокити в Хакодате. Русский консул и объяснил ему, как пользоваться новым устройством. Можно предположить, что учителем был и доктор Альбрехт, который увлекался фотоискусством.