Уж очень они спешили радоваться

Первым в столице клубом писателей бывший Дворец искусств стал в 1928 году. И здесь у нас в свидетелях сам Владимир Владимирович Маяковский, который, сильно не жалуя «Дом Герцена», по данному поводу написал:

Не знаю — петь, плясать ли,

улыбка не сходит с губ.

Наконец-то и у писателей

будет свой клуб.

Его ожидания, видимо, не вполне оправдались. Во всяком случае, в конце 1920-х и начале 1930 года поэт больше всего остального предпочитал Клуб работников искусств в Старопименовском. А там, напомню, уже вовсю царствовал ресторанный «кудесник» Я.Д. Розенталь, который что-то до этого пытался делать у писателей на Поварской, но так, видимо, ничего и не успел. Потому что в Доме советского писателя вопрос об организации своего ресторана как возник при его учреждении в 1934 году, так и провисел в воздухе без всякого практического движения еще почти четыре года.

«Ассортимент решает все!»

Именно с этой исторической фразы в феврале 1938 года начал свою речь писатель-юморист Виктор Ардов. Произошло это на собрании учредителей Московского клуба писателей, где вопрос об организации ведомственного питания для мастеров пера стал одним из центральных. Дело было ближе к обеду, всем страшно хотелось кушать, и поэтому Ардов сразу же сказал о сокровенном: «Всем желательно, чтобы харчи были такие, чтобы люди перестали ходить в «Метрополь» или «Националь».

И скоро «такие харчи» появились. Причем прямо здесь же, в клубном ресторане, который на долгие годы стал если не единственным, то, по крайней мере, самым главным местом откорма писательской братии, их домочадцев, а также их гостей, предпочитающих неформальное общение.

В этом месте будет уместно напомнить, что в Москве социалистической все более или менее съедобное являлось дефицитом, то есть тем, что требуется изыскать, урвать, достать по блату. Самым сказочным вариантом считалось халявное присоединение к какому-нибудь закрытому распределителю для самого большого начальства. Писателей — после присвоения им товарищем Сталиным звания «инженеров человеческих душ» — присоединили. В том смысле, что в начале 1940-х годов прикрепили их дом, которые многие по старой памяти продолжали именовать клубом, к спецбазе № 7 Мосглавресторана.

«Венчальная». Она же — печальная

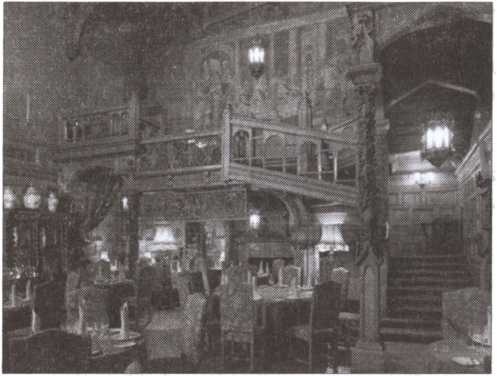

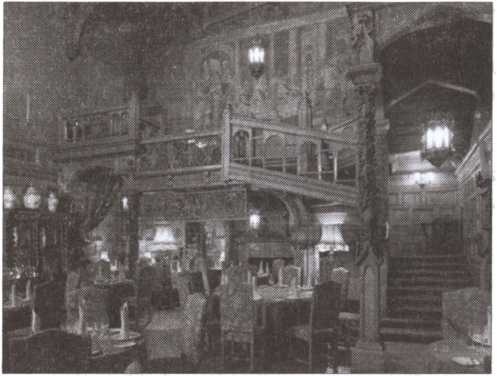

С той поры ведомственная писательская кухня много лет снабжалась самыми лучшими в СССР продуктами, в силу чего в меню, по существу, не переводились не только икра или свежие огурцы, но даже рябчики. Главное помещение ресторана — обшитый дубом и украшенный колоннами из сандала Дубовый зал — тоже было самым шикарным. С высоченного потолка, лежащего на потемневших от времени, сигарного оттенка балках, свисала огромная люстра. Ее свет, перемешиваясь с мерцающими отблесками от хрустальных бомбошек, падал на столы с туго накрахмаленными скатертями и конусами салфеток. Сервировались они тоже не абы чем, а павловской посудой, изящной формы приборами и бокалами. Словом, ощущение пребывания в настоящем «храме еды». Только знай кушай, пей, живи и радуйся.

Однако большой радости как раз и не наблюдалось. А то, что претендовало на веселье, своей надрывностью скрывало тоску и страх. Таковым было «послевкусие» первого писательского съезда, о чем потом вспоминали уцелевшие его современники. И подытожили процесс современные исследователи, отметив, что с конца 1930-х годов многие яркие личности, некогда объединенные творчеством и дружбой, стали превращаться в унылых литературных чиновников, желчных обитателей переделкинских дач, спивающихся завсегдатаев ресторанов, гонимых одиночек, связанных только случайными воспоминаниями.

Супец для литературных генералов

В украшенных «масонскими» витражами стенах Дубового зала эта драма — и тогда, и позже — представала с особой очевидностью. Хотя кухня, казалось бы, многое скрадывала. Она, надо отдать ей должное, в ресторане ЦДЛ всегда была на высоте. Там ухитрялись держать марку даже в суровые военные годы, когда ресторан в ЦДЛ был понижен в звании до ведомственного пункта питания. Правда, и тогда сословность свято соблюдалась. Рядовых литераторов в основном подкармливали омлетом из яичного концентрата под кем-то придуманным названием «Улыбка Рузвельта» — его большими партиями тогда присылали союзники из-за океана. Литературное же начальство потчевали «литерными обедами» с картофельными и даже мясными котлетами, а также супом, который, по рассказам очевидцев, время от времени украшала кость какого-то неизвестного животного.

После войны ресторан ЦДЛ вернулся к натуральным продуктам и полноценным, «нелитерным» блюдам. И снова стал одним из притягательнейших уголков советской Москвы.

В угаре собственной значимости

Вот как, например, вспоминал о ЦДЛ периода 1960-х — 1970-х годов писатель Эдуард Хруцкий: «Под его сводами, украшенными подписями известных писателей и поэтов, проводились «посиделки» с цыганами, романсами и песнями под гитару, после чего в полутемном зале подвыпившие литераторы и нужные им люди отплясывали «семь сорок» и твист. Атмосфера элитности и легкого угара окружала посетителей и дарила им блаженство и сладостную иллюзию их собственной значимости. В ресторане звенели бокалы и рекой лилось шампанское. Пили за юбиляров, редакторов и критиков, за новые книги, премии и даже рифмы…»

Увы! Пьянство и зависть были аурой ЦДЛ. Мощный выхлоп от частого употребления «белоголовой» витал даже в респектабельном Дубовом зале. Не менее отчетливо сивушными маслами попахивало и от тех, кого публике преподносили в качестве очередного классика советской литературы. Среди них попадались настоящие богатыри по части хмельного. Легендой, например, стал допившийся в этих стенах до «белочки» писатель Бубеннов, автор широко известной в конце 1940-х годов повести «Белая береза». За что удостоился шутки неизвестного автора: «Эволюция Бубеннова: белая береза — белая головка — белая горячка». Основной соперник Бубеннова по этой части жил в Ленинграде. Это был поэт Саянов. Собственные его стихи мало кто запоминал. Зато почти каждый мог с ходу продекламировать эпиграмму на поэта:

— Встретил я Саянова.

Трезвого, не пьяного.

— Трезвого? Не пьяного?

Значит, не Саянова.

Где стол стоял, там гроб стоит…

Загулы одних совсем не означали остановку трудового процесса у других. Для высокого литературного начальства Дубовый зал ресторана был еще одним кабинетом. Там за ними был закреплен один из лучших столов. Довольно вместительный (за ним разом могло усесться сразу десять персон), он располагался под угловым витражом. Заняв его и обычно заказав знаменитые на всю Москву тарталетки с паштетом и с сыром, салат из крабов, про который кто-то из творцов верно подметил, что издали он был похож на букет цветов в стеклянной вазе, и, опять же, большую, будто с морозца запотевшую бутылку «Столичной», руководители союза решали серьезные вопросы: кого в какую загранкомандировку послать, каким тиражом издать, кого принять в свои руководящие ряды, а кого — прокатить.