«Бог водоема явно не был богом солнца. Египтяне называли его просто Пен — «Этот».

Таким образом, Пен был древнейшим богом водоема-источника, подобно тому, как Энки считался Владыкой Бездны.

Но какое же место занимал Пен в древнеегипетском пантеоне? Не мог ли он фигурировать там под другим, более привычным для нас, именем? Первым претендентом на эту роль можно считать бога пресной воды, Хнума, изображавшегося с бараньей головой, статуя которого сохранилась в Асуане. Не надо забывать, что и великий бог-творец Атум, направляясь в подземный мир, также представал с бараньей головой. Нет ли какой-либо связи между двумя этими божествами, ведь оба ассоциировались с водной бездной и принимали облик одного и того же животного?

Слева: Хапи, бог Нила, преподносит дары долины Нила при закладке храма Рамсеса II в Абидосе.

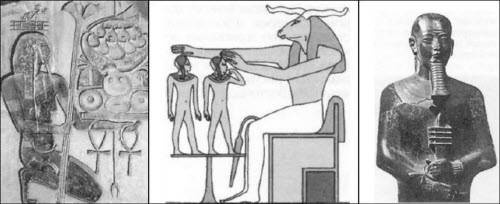

В центре: Хнум, бог с бараньей головой, создает людей на гончарном круге.

Справа: Великий древнейший бог Птах. Мемфис

Хнум почитался также Владыкой Разливов [Нила], а его изображением служила могучая фигура Хапу или Хапи, символа плодородия. Нет ли здесь некой связи с шумерским аб-зу или апсу? Действительно, давно известно, что священный бык мемфисцев, Хапу или Апис, был тесно связан с ежегодными разливами Нила. По традиции этому быку не разрешалось пить воду из Нила, поскольку это было бы своего рода извращением типа каннибализма. И лишь когда Апис умирал, он мог воссоединиться с Хапи. Согласно Плинию-старшему и другим античным авторам, если этот бык, прожив предопределенный ему срок — которым, как говорят, был возраст земной жизни Осириса, — не умирал от естественных причин, его бросали в особый водоем с нильской водой (так называемый кебехет) неподалеку от Мемфиса, где он и тонул.

Однако Апис при жизни считался также воплощением Птаха, великого бога Мемфисской эпохи, который тоже играет достаточно важную роль в египетских креационистских мифах. В мемфисской богословской доктрине (высеченной на монолите, находящемся сегодня в Британском музее) Птах — бог, занимающий Возвышенный Трон; он является персонификацией первичных вод Нун, богом, почитавшимся отцом (и одновременно матерью) Атума, бога солнца.

«Птах, пребывающий на Возвышенном Троне (сет верет);

Птах-Нун, отец, [породивший] Атума;

Птах-Нунет, матерь, родившая Атума;

Птах Великий, сердце и язык Эннеад;

[Птах]… породивший богов».

Птах считался Татджетен (египетск. «Возвышенная земля») — первозданным холмом, поднявшимся из вод Нун (обычно переводится как «воды хаоса»). В своей антропоморфной ипостаси Птах — величайший художник, творец человека. Если же надеть «шумерские очки», то мы, на мой взгляд, за всей этой египтизированной экзотикой непременно увидим отражение шумерской мифологии. Птах-Тетджен — это священный холм, возникший в первозданных водах хаоса (шумерск. абзу) — то есть, другими словами, собственно город Эриду; в таком случае Возвышенный Трон Бога, упоминаемый в храмовых текстах из Эдфу — это башнеобразный Э-абзу («Храм абзу») в Эриду; священный бык — это и зооморфная ипостась Птаха, творца человека (тождественного в этом качестве Энки шумерской мифологии), и в то же самое время — воплощение Хапи, жизнетворных вод, окружавших священный остров, поднявшийся из бездны. В египетских текстах воды бездны неизменно именуются Нун. Учитывая все это, весьма заманчиво провести параллель между этим древнеегипетским словом неизвестного происхождения и древнейшим шумерским написанием названия города бога Энки. Так вот, этот город был известен не только как Эриду(г), но и как Нун. ки — «Земля Нун».

*********************************************************************************************

ВЫВОД ТРИДЦАТЫЙ

----------------

Птах, великий египетский бог-творец, может быть отождествлен с шумерским богом-творцом Энки, первый храм которого был построен неподалеку от вод абзу в Эриду. Это священное место было известно египтянам под архаическим шумерским названием — Нун.

*********************************************************************************************

Нацепив еще раз поверх египтологического бифокального пенсне очки шумерологии, мы можем теперь прочесть начальные строки шумерского эпоса о сотворении мира, так сказать, в новом, «офараоненном» свете.

«Тростник тогда не рос. Не поднималось древо.

Не возводился дом. Не строился город.

Вся земля была [покрыта] морем».

А теперь давайте обратимся к египетскому мифу о сотворении Атума, где впервые появляется бог солнца:

«Я — Атум, пока я был одинок в Нун. Я — Ра, появляющийся впервые, только начав править своим творением…. Я — великий бог, сам себя к бытию воззвавший». Кто же он, тот великий бог, сам себя к бытию воззвавший? Он — вода, он — Нун, отец всех [прочих] богов».

Итак, Атум — это и Нун, отец, от которого произошли все прочие боги. Таким образом, мы видим два воплощения Нун в египетской мифологии — мемфисский Птах и гелиопольский Атум.

Это наводит на весьма серьезные богословские размышления. Египтяне были одновременно и политеистами, и монотеистами (или, лучше сказать, сторонниками синкретизма

[211]). Нет сомнения, что они почитали многих богов, причем некоторые из них имели весьма экзотические атрибуты. Однако они, египтяне, верили в единого бога-творца, имевшего одновременно и мужскую, и женскую ипостась.

«Бисексуальная, двуполая природа Атума проявлялась не только в том, что его называли «великий Он/Она», но и в таких формулах, как «он родил Шу [бога воздуха]».

Это единое бисексуальное божество может вызвать известное смущение и недоумение, но на деле все обстояло куда проще. Единый бог(иня) — творец имел множество воплощений в материальном мире, каждое из которых служило для выражения различных черт его/ее природы. В числе этих черт — царская власть (Гор), хаос (Сет), обилие земных даров (Мин), смерть (Осирис), мумификация (Анубис), воскресение (Кепри), материнское начало (Хатхор), любовь и плодовитость (Изида) и пр. Но не будем забывать, что сами египтяне неизменно произносили слово «бог» в единственном числе. Как отмечает Кэрол Эндрюс из Британского музея,

«Египтяне не усматривали в этой ситуации никакого несоответствия. В древнеегипетской религии прежние взгляды развенчивались весьма редко; просто время от времени появлялись новые идеи и концепции, нередко противоречившие господствующим установкам».