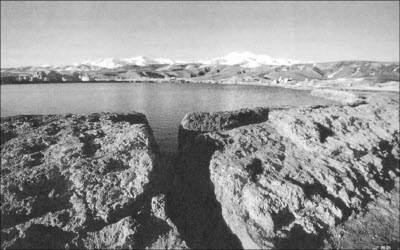

Тахт-э-Сулейман на закате.

На заднем фоне возвышается конус Зендан-э-Сулейман.

Мы продолжили наш путь по горной дороге, ведущей в Та-каб, стараясь добраться до Тахт-э-Сулейман еще до заката. Дорога, приближаясь к долине, ведущей к древнему святилищу, привела нас к подножью огромной горы из странного красного камня, эффектно контрастировавшей с сочной зеленью окрестных пастбищ. Это зрелище тут же напомнило мне отрывок из эпической поэмы «Лугалбанда и гора Хурум», в котором говорится, что жители земли Аратта добывали порошок красного цвета из камней горы, именуемой Кур-Хашура, чтобы расписать им стены своей столицы. Итак, я со всей остротой ощутил, что приближаюсь к таинственному царству.

Обогнув странную красную гору, дорога начала постепенно подниматься к краю «кратера». И вот, наконец, он предстал перед нами прямо за огромным темным конусом скалы, который местные жители называют Зендан-э-Сулейман

[108]. Его крутые стенки образованы слоями осаждений из известкового источника, некогда вытекавшего из вершины конуса. Здесь, у родника, бившего из кратера, в древности было доисторическое святилище, продолжавшее пользоваться почитанием в эпоху Сасанидов. Его приподнятый алтарь смотрится весьма эффектно в соседстве с храмом огня, находящимся в восточной части бассейна.

Итак, наконец мы прибыли в Тахт-э-Сулейман, и солнце предоставило нам час с небольшим на знакомство с этим великим зороастрийским святилищем.

Первое, на что я обратил внимание, — ледяной горный ручей, вытекавший из входных ворот крепости и петлявший по склону, направляясь в сторону разрыва в кольце окрестных гор. Вскоре стало ясно, что источником этого странного ручья служил сверкающий водоем, находившийся в самом сердце крепости. Это крохотное озеро было почти круглым, а берега его возвышались над окрестностями, так что поверхность воды в нем располагалась выше уровня земли. Озеро казалось искусственным, но вскоре я убедился, что передо мной очень древний естественный водоем источника, образованный отложениями твердых минералов. Узкий проем в стенках осаждений и позволял воде вытекать из этой природной чаши, образуя ручей, текущий к крепостным воротам. Отсюда он поворачивает на запад и несет свои воды к озеру Урмия. С северной стороны бассейна вытекает другой ручеек, проходящий под крепостной стеной с восточной ее стороны. Далее, спускаясь по склону, он сливается с другим ручьем, давая начало уже известной нам реке Зарринех-Руд.

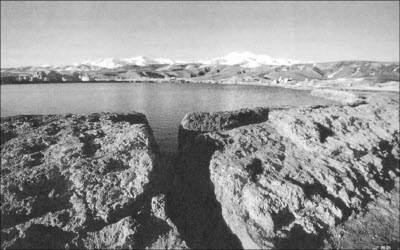

Чаша Тахт-э-Сулейман, в которой берет свое начало исток реки Зарринех-Руд (на заднем плане).

Эта ярко-голубая, «бездонная» чаша бассейна сверкала на солнце, словно огромный самоцвет, и свет играл на ее поверхности до того самого мгновения, когда красный диск солнца медленно опустился за край кратера. Я постоял несколько мгновений, вглядываясь в темную глубину воды. Право же, в такие минуты нетрудно понять, почему это место пользовалось у древних особым, священным почтением. Они знали, что священное озеро представляло собой первобытное абзу — место, где вода жизни поднималась из земных недр на поверхность, чтобы напоить все живое. Древние верили, что глубоко под поверхностью земли находится необъятный океан пресной воды и там, во тьме бездонных вод, обитает Энки, «Владыка земли». Мы не раз еще встретимся с входами во владения этого «властелина бездны» в нашем путешествии по следам исторических событий, описанных в Книге Бытия, но моя первая встреча с шумерским абзу стала для меня поистине незабываемой.

Покинув сказочный Тахт-э-Сулейман, мы в наступившей темноте двинулись в обратный путь, в сторону Такаба. Итак, я почти достиг заветной цели. Восход завтрашнего дня застанет нас мчащимися по равнине Аратты в Тебриз, откуда мне предстоит начать исследование топографии Эдемского сада и двух библейских земель — Нод и Куш.

К середине утра следующего дня мы продолжали путь по горному плато, оказавшись уже в южной оконечности этой широкой равнины. Шоссе шло вдоль Зарринех-Руд — «Золотой реки». Это был еще один ключ к местоположению библейской земли Хавила — «той, где золото», — с которой мы расстались, отправившись на север. Спустя час с небольшим езды по плоской, как стол, равнине мы прибыли в городок Мийандоаб — традиционное местоположение столицы древних маннаев, или маннеев. Мийандоаб означает «между двумя реками», и действительно, городок этот лежит между Симинех-Руд, протекающей к западу от него, и Зарринех-Руд, несущей свои воды на востоке. Большинство ученых сходятся во мнении, что долина к югу от озера Урмия — это и есть то самое место, где была расположена древняя земля маннеев, что со всей очевидностью следует из анналов ассирийских царей, которые давали маннеям вооруженный отпор, как только те вторгались в их владения, перебравшись через горы Загрос. Кроме того, эти места, как мы уже знаем, — прародина древнего царства Урарту.

Практически все вокруг наводило меня на мысль, что я действительно достиг земель древней Аратты. Но решающий аргумент в пользу этого решения я нашел лишь после того, как, возвратившись в Англию, перечитал знаменитую книгу Сэмюэля Ноя Крамера «Шумеры: их история, культура и нравы». Открыв 75-ю страницу этой книги, я наткнулся на любопытный абзац. Прошло уже немало лет с тех пор, как я впервые прочел «Шумеров», и потому моей невнимательности нет и не может быть прощения. Я спросил себя: ради всего святого, как же могло случиться, что я до сих пор не заметил содержащийся в тексте ключ, поистине бесценный для моих поисков земли Аратта?! Ключ этот гласил:

«Поход Энмеркара в Аратту можно сравнить разве что с походом Саргона II — спустя две с лишним тысячи лет — в страну маннеев. В повествовании об этом походе говорится о переходе через реку Аратта, название которой, по всей видимости, является реминисценцией города Аратты».

Прочитав эти строки, я тотчас схватил с полки книгу Джеймса Притчарда «Древнейшие тексты Ближнего Востока», соответствующего раздела с изложением военных анналов ассирийских царей в ней не оказалось. Я принялся рыться на полках своей библиотеки, и в конце концов мне попался куда более старый том, озаглавленный «Древние источники [по истории] Ассирии и Вавилонии». Составителем тома, увидевшего свет в 1927 г., был Дэниэл Лакенбилл. В нем-то я и нашел текст, который искал. Он представлял собой нечто вроде «письма» к богу Ашшуру с рассказом о событиях недавнего военного похода Саргона II против Урсы, царя Урарту, состоявшегося в восьмой год правления ассирийского владыки (т. е. 714 г. до н. э.). Этот довольно длинный памятник сохранился на большой глиняной табличке, испещренной клинописью. Табличка эта происходила из города Ашшур. Сегодня она находится в экспозиции Музея Лувр. Два подробных исследования этого похода были опубликованы Франсуа Туро-Даженом (1912 г.) и Эдвином Райтом (1943 г.).