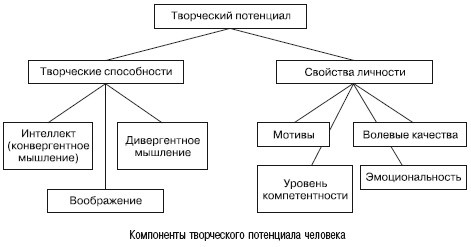

Творческий потенциал человека может рассматриваться в узком и широком смыслах. В узком смысле это творческие способности, и прежде всего способность к воображению и креативному мышлению, в широком смысле – это еще и особенности личности, способствующие реализации творческих способностей: мотивы, некоторые эмоциональные и волевые качества, уровень компетентности (см. рисунок ниже).

По существу творческий потенциал в широком смысле – это структура характеристик, присущих творческим личностям (креативам). При этом если творческий потенциал в узком смысле измеряем, то в широком смысле – только прогнозируем с учетом степени выраженности личностных особенностей. Поэтому выведение какого-то обобщенного показателя (коэффициента) творческого потенциала (креативности, как пишут Т. А. Барышева и Ю. А. Жигалов, 2006) весьма затруднительно.

...

Если цели личности лежат вне самой деятельности, если человек работает лишь ad gonorares или только для того, чтобы не потерять престиж, то деятельность (осуществляемая на уровне действия) выполняется в лучшем случае добросовестно и ее результат даже при блестящем исполнении не превышает нормативно требуемого. Отмечая высокие способности такого человека, не следует говорить о его высоком творческом потенциале, поскольку творчество предполагает… увлеченность самим предметом, поглощенность деятельностью. В этом случае деятельность не приостанавливается даже тогда, когда выполнена исходная задача, реализована первоначальная цель. То, что человек делает с любовью, он постоянно совершенствует, реализуя все новые замыслы, рожденные в процессе самой работы. В результате новый продукт его деятельности значительно превышает первоначальный замысел. В этом случае можно говорить о том, что имело место развитие деятельности по инициативе самой личности (фактически саморазвитие деятельности), а это, на наш взгляд, и есть творчество.

Таким образом, творческие способности рассматриваются нами не как особый, самостоятельный вид способностей, они выступают не в качестве отдельной модальности, а характерны для любого вида труда. Условно говоря, творческость – это способность не просто к высшему уровню выполнения любой деятельности, но к ее преобразованию и развитию.

Богоявленская Д. Б., 1999, с. 36.

Большей частью о творческом потенциале судят по творческим способностям и одаренности. Часто эти два понятия используются как синонимы. Между тем это хотя и родственные, но все же разные понятия (Рубинштейн С. Л., 1946; Ильин Е. П., 1981; Шадриков В. Д., 1982; Мантуржевская М. [Manturzewska, 1986]).

Глава 6 Способности и одаренность как отражение творческого потенциала

6.1. Что такое способности?

Существуют различные подходы к рассматриваемому понятию – общепсихологический и дифференциально-психологический. При первом подходе способностями признаются любые проявления возможностей человека (исходная посылка: человек способен, может осуществлять какую-либо деятельность). В центре проблемы оказывается вопрос о том, как эффективнее развивать возможности всех людей, включая их знания и умения. Получается, что все люди способные, все всё могут.

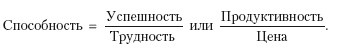

В книге В. Н. Дружинина «Психология общих способностей» (1999) этот традиционный подход нашел свое продолжение, так как под общими способностями понимается интеллект, обучаемость, креативность. Дело сводится не к тому, какого уровня может достигнуть человек в том или ином виде деятельности, а к тому, сколько он прольет пота, чтобы достичь одинакового со способными людьми результата. Отсюда и предлагается формула способностей:

С. Л. Рубинштейн определял способности следующим образом: «Это закрепленная в индивиде система обобщенных психических деятельностей» (1959, с. 125). Из этого определения трудно понять, что такое конкретно «система обобщенных психических деятельностей» и как деятельность можно закрепить в индивиде. Отсюда каждый читающий может трактовать это определение, как ему нравится. Например, К. К. Платонов (1972) решил, что это «психические процессы, ставшие на основе их обобщения свойствами личности» (с. 99-100).

При общепсихологическом подходе утрачивается специфика понятия «способности», оно становится необязательным (вместо него вполне можно говорить о возможности, качестве, даже умении), а сама проблема «размывается», заменяется психолого-педагогическим аспектом обучения и развития человека.

При втором – дифференциально-психологическом подходе, наоборот, подчеркиваются различия между людьми в их способностях. В связи с этим рассмотрение способностей как специфического психологического (вернее даже – психофизиологического) феномена целесообразно осуществлять с позиций дифференциальной психологии и психофизиологии.

Здесь можно выделить два похода к пониманию способностей – личностно-деятельностный и функционально-генетический.

При личностно-деятельностном подходе способности определяются как свойства (или совокупность свойств) личности, влияющие на эффективность деятельности. Например, по мнению Б. М. Теплова, «способностями называются такие индивидуальные особенности, которые являются условиями успешного выполнения какой-либо одной или нескольких деятельностей» (1948, с. 408). При этом Б. М. Теплов не включал в понятие способностей знания и умения и по этому пункту полемизировал с С. Ф. Козловым (1940), который отождествлял способности с имеющимися у человека знаниями и навыками.

Это общее определение применяется уже несколько десятков лет, правда, с некоторыми весьма существенными нюансами, касающимися расшифровки первой его половины: того, какие свойства личности или ее особенности следует включать в понятие способностей.

На этот счет существуют два мнения. Одни авторы рассматривают в качестве способности какое-либо отдельное свойство, другие – их совокупность (А. Г. Ковалев, 1965; К. К. Платонов, 1972). В. Н. Мясищевым и А. Г. Ковалевым (1960) такая постановка вопроса выражена весьма отчетливо; авторы считают, что под способностями надо понимать ансамбль свойств, необходимых для успешной деятельности, включая систему личностных отношений, а также эмоциональные и волевые особенности человека.

В ряде случаев исследователи проявляют непоследовательность, переходя с одной позиции на другую, часто даже не замечая этого, что приводит к неадекватности делаемых выводов.

Как справедливо отмечает Т. И. Артемьева (1977), «рассмотрение способностей в широком личностном плане, а также попытка определять способность через личность… переводит саму проблему способностей в область проблем личности. Здесь кроется известная опасность «растворить» способности в психологии личности, потерять собственный предмет исследования. Личность и способности имеют прямую связь, однако это вовсе не означает, что одно может подменяться другим. Каждое из этих понятий имеет свое собственное содержание и специфические особенности» (с. 67).