Что касается высоких побуждений как непосредственного стимула научного творчества, то выдающийся венгерский ученый, биохимик А. Сент-Дьерди отозвался о них скептически. Он считал, что если юноша стремится в науку, чтобы осчастливить и облагодетельствовать человечество, то такому юнцу лучше поступить на службу в благотворительное общество.

Лук А. Н., 1978, с. 69–70.

Интерес, любопытство. Интерес – это познавательная потребность, которая побуждает человека проявлять творчество для ее удовлетворения. Г. Мерфи описывает интерес как врожденное «стремление к открытию», как творческий импульс, «живое любопытство». Интерес – одно из генетически ранних проявлений и мотивационный источник развития креативности и поддержания творческой активности на оптимальном уровне. Разнообразие интересов создает условие накопления материала для творческих преобразований, ассоциирования. Пробуждение интереса сопровождается эмоциональным состоянием захваченности, зачарованности (см. пункт 5.2).

Смена направления творческой деятельности как способ сохранения мотивации. Смена направлений, характера творческой деятельности происходит у выдающихся деятелей довольно часто и, вероятно, является одним из факторов сохранения мотивации и творческой активности до самой старости. Наиболее свойственно это для деятелей науки, которые на протяжении своей карьеры могут многократно переходить от изучения одной темы к изучению другой.

...

Выдающийся немецкий физик и историк В. Оствальд говорил, что «умственный севооборот» весьма благоприятствует эффективности работы ученого. Ярким примером переключений может быть биография шведского физика-химика Сванте Аррениуса, который в 28 лет создал теорию электролитической диссоциации, в возрасте 46–55 лет обогатил науку работами в сфере астрономии и астрофизики (теория солнечной короны, температура планет, образование и эволюция небесных светил), а в возрасте 65–68 лет – в сфере биологических процессов.

…Переключения, работа в смежных областях может стимулировать подъем творческих сил человека. Для иллюстрации плодотворности такого переключения можно сослаться на биографию Г. фон Гельмгольца (1821–1894), выдающегося немецкого ученого, который, сделав крупный вклад в развитие оптики (области, уже прошедшей кульминацию), переключился на физиологию, переживавшую в то время кульминационный момент развития.

Бодалев А. А., Рудкевич Л. А., 2003, с. 243–244, 253.

Однако это имеет место и у деятелей искусства и литературы. Известно, что для больших композиторов характерно переключение с одного музыкального жанра на другой: в молодости они отдают предпочтение малым формам и легкому жанру, а в зрелом возрасте – большим формам. Например, наш современник композитор А. Петров начинал как композитор-песенник, а закончил сочинением музыки к балету и написанием оперы.

По данным Л. А. Рудкевича, около половины поэтов в возрасте 30–35 лет становятся прозаиками. Да и характер произведений прозаиков может в течение жизни существенно меняться. Например, А. П. Чехов начинал писательскую карьеру с коротких юмористических рассказов, а в конце жизни написал глубоко философские произведения «Дядя Ваня», «Палата № 6», «Чайка», «Вишневый сад». Связано это с накоплением жизненного и профессионального опыта, с философским осмыслением жизни, т. е. с формированием зрелой личности.

1.6. Пути управления творчеством

Как пишет Я. А. Пономарев (1976а), издавна существуют противоположные тенденции в поиске путей управления творческой деятельностью. «Одна из этих тенденций связывает возможности управления творчеством с алгоритмизацией творческой деятельности, с разработкой «технических приемов», использование которых вело бы к открытию нового. Иначе говоря, эта тенденция выражает стремление к конструированию такой логической системы, которая бы вела людей к научным открытиям, изобретениям и т. п. О такой логике мечтал средневековый схоласт Раймон Луллий, предложивший проект машины, с помощью которой, по его убеждению, можно было получать все возможные истины. В настоящее время такая тенденция ярко представлена направлением «машинного моделирования интеллектуальной деятельности» и рядом других направлений, ставящих своей целью разработку алгоритмов для решения творческих задач изобретателями, учеными и т. п. Другая тенденция принципиально отрицает продуктивность попыток алгоритмизации процесса творчества, считая такие попытки иллюзорными. Однако эта тенденция не отрицает в принципе возможность управления творчеством. Она лишь отвергает возможность прямого пути такого управления и предлагает косвенный путь. Суть его сводится к созданию условий, благоприятствующих творчеству. Комплекс таких условий весьма многообразен. Он начинается с ситуаций, благоприятствующих интуитивному схватыванию идеи решения творческой проблемы, и кончается воспитанием необходимых способностей, качеств личности творца, созданием творческого климата в научно-исследовательском коллективе и т. п. Движение мысли последних лет показывает, что иллюзии, порожденные появлением первых машинных эвристических программ, рассеялись, хотя возможности таких программ постоянно возрастают».

Я. А. Пономарев отмечает, что кибернетические «умные» машины затрагивают лишь один структурный уровень познания – логический, и совсем не затрагивают психологических механизмов творческого акта. По мнению Я. А. Пономарева, «разговор о возможности «логики открытий», точнее сказать – логики, ведущей к открытиям, противоречит самому смыслу понятия о творчестве. Однако это не исключает возможности науки о творчестве, а вместе с тем и правомерности понятия эвристической логики» (там же, с. 290). Далее автор пишет: «Необходимо признать, что по самой сути дела любое решение подлинно творческой проблемы всегда выходит за пределы логики. Однако, как только это решение получено, оно, конечно, может при определенных условиях быть логически осмысленным. На основании такой логики те задачи, которые до этого были творческими, перестают быть таковыми, они становятся задачами логическими. Это и создает одно из необходимых условий развития творческих возможностей. Опираясь на достижения логики, сфера творчества перемещается и вновь оказывается за пределами возможностей логики» (с. 290). Вследствие этого, пишет Я. А. Пономарев, происходит соподчинение двух до сих пор взаимоисключающих одна другую тенденций.

1.7. Коллективное творчество и творчество в коллективе

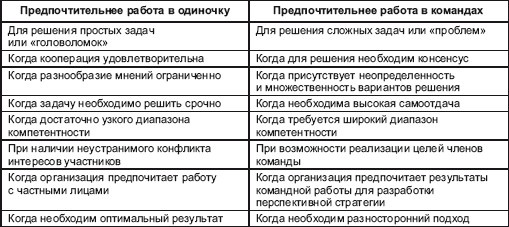

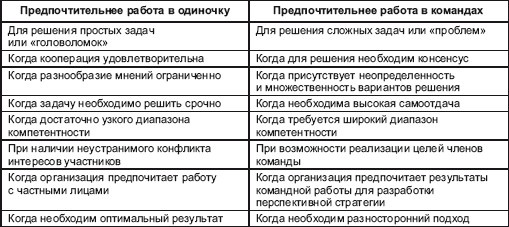

Творчество бывает индивидуальным и совместным и каждое из них имеет преимущества и недостатки (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Предпочтительные варианты работы в одиночку и в команде (Файбушевич С. И., 1997)

Индивидуальное творчество больше присуще деятелям искусства, литературы и науки, хотя во многих случаях оно носит и совместный характер. Научное творчество, наоборот, чаще всего является совместным, хотя и не исключает индивидуального творчества. И это создает ряд проблем. Как пишет польский психолог А. Матейко (1970), «процессы, происходящие внутри творческого коллектива, характеризуются диалектической борьбой двух противоположных тенденций. Одна из них направлена на достижение максимума внутренней спаянности коллектива как определенной социальной группы (требующей от своих членов большего или меньшего конформизма), а вторая, постулируя творчество, – против застоя, который угрожает перерождением спаянности в закостенение. Творчество. представляет собой явление, относящееся прежде всего к конкретным личностям, явление, требующее индивидуальной свободы и по самой своей природе антиконформистское. Поэтому столь актуальной является задача согласования требований творчества с требованиями рациональной организации, с одной стороны, и творческой свободы личности – с принципами коллективного взаимодействия – с другой» (с. 6).

Творческим коллективом следует считать такой, который вырабатывает новые решения, восприимчив к новым идеям, терпим к «странностям», обладает свободой выбора проблемы и изменения направления исследований, имеет стимулы для творчества. Часто отмечают терпимость в творческих коллективах к странным, «лишним» людям, не подчиняющимся организационным нормам. Это чаще всего работник, предпочитающий одиночество и плохо работающий в коллективе, как, например, интроверт. Его «отстраненность» от коллектива не должна удивлять, поскольку он продуцирует идеи, несущие подчас вызов представлениям, принятым у коллег, и тем более не должно приводить к его изоляции в коллективе, так как это затруднит использование многих его ценных идей (Советова О. С., 1997).