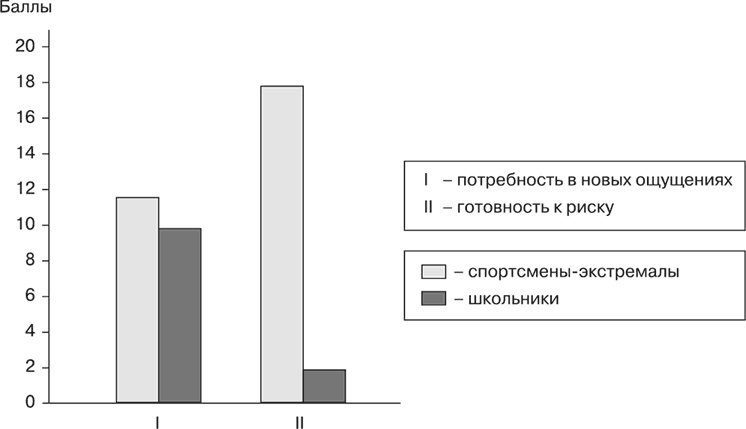

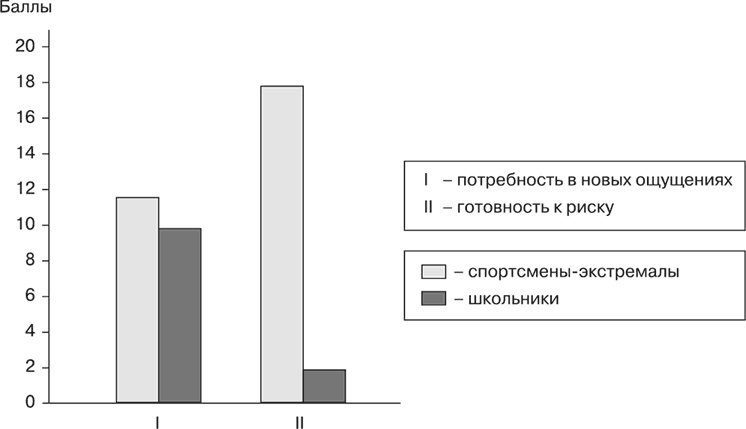

Ю. Т. Башкина [30] отмечает, что готовность к риску в группе экстремалов выражена у мальчиков и девочек одинаково в отличие от школьников, где готовность к риску значительно больше выражена у мальчиков (6,8 балла против 1,8 балла).

По данным М. Н. Протопоповой и Ю. В. Байковского [231], у 40 % альпинистов-разрядников наблюдается средний уровень риска. Лица этой группы рискуют взвешенно, при достаточно высокой вероятности успеха. Они уверены в себе, чувствуют себя защищенными, способными преодолеть трудности в привычной для себя обстановке. Однако у 60 % испытуемых наблюдается тенденция к повышенному уровню риска. Следует отметить, что ни у кого из спортсменов не был выявлен низкий уровень склонности к риску. Эти данные согласуются с тем, что у большинства альпинистов наблюдалась большая сила нервной системы: основная часть испытуемых имела сильную (40 %) и среднесильную (33 %) нервную систему. Известно, что лица с сильной нервной системой более склонны к риску, чем лица со слабой нервной системой. Поэтому неудивительно, что только у 27 % наблюдается слабая нервная система.

Рис. 12.1. Потребность в новых ощущениях и готовность к риску успортсменов-экстремалов и школьников

Ф. Фарли [382] отнес искателей острых ощущений к людям «Т-типа» (от английского thrill-seeking). Люди «Т-типа» экстравертные, импульсивные, обладают немалыми творческими способностями, готовы идти на риск ради получения захватывающих ощущений. При этом они довольно стабильны эмоционально, меньше других подвержены депрессии, проявлениям страха и нервозности. Также было замечено, что женщины увлекаются экстримом реже, чем мужчины, это, в свою очередь, объясняется половыми различиями, т. е. у женщин готовность к риску реализуется при более определенных условиях, чем у мужчин [6].

«Т-тип» объединяет разных людей, не только спортсменов-экстремалов. Так, например, серфенгист относится к позитивному «Физическому Т-типу». Эйнштейн также классифицируется по Ф. Фарли как позитивный «Умственный Т-тип». Негативные вариации «Т-типа» Фарли применяет к представителям преступного мира.

Психологи предполагают, что человек с чертой «поиска острых ощущений» (она даже получила сокращенное название ПОО) имеет биогенетическую зависимость, а потребность к новым трюкам и трудным условиям является практически физической. Освоенный элемент или трюк переходит в разряд опыта и умения и не приносит ощущения новизны, это заставляет спортсмена стремиться к следующему, более трудному элементу.

Необходимо отметить исследование спортивного психолога Эрика Бримера (цит. по Г. Д. Горбунову, 1977). Он признает, что в экстремальных видах спорта, безусловно, присутствуют и риск, и ощущение адреналина, но вовсе не они заставляют людей постоянно испытывать судьбу. Э. Бример с коллегами исследовал, было ли стремление к риску определяющим фактором для участия в экстремальных спортивных состязаниях. За образец были взяты альпинизм, серфинг и горные сплавы на байдарках. В итоге исследователи опровергли традиционную точку зрения на психологию экстремального спорта и доказали, что люди, ищущие приключений, никак не соответствуют стереотипу о «безумных искателях приключений». В своем исследовании Бример провел интервью со спортсменами-экстремалами в возрасте от тридцати до семидесяти трех лет. Предметом интервью было выяснение того, что они чувствовали внутри процесса и чем были мотивированы. Он выяснил, что экстрим для них – не более чем некое событие, позволяющее обострить чувство жизни через преодоление трудностей. Также не менее половины (по данным Бримера) спортсменов просчитывают последствия своих действий и программируют свою психику перед выступлениями. Это позволяет им прежде всего предвидеть возможные события и максимально предотвратить неожиданности, связанные с рискованным спортом.

Отношение спортсменов к выполнению рискованных упражнений зависит от уровня их мастерства. Американский исследователь С. Р. Розенталь [468] разработал вопросник, выяснявший отношение людей, занимающихся спортом, к упражнениям, связанным с риском. На вопрос о том, какое физическое и психическое состояние возникает после выполнения рискованных упражнений в спорте, в 97 % случаев опытные спортсмены говорили о состоянии бодрости, приподнятости, радости, граничащей с эйфорией. Новички же и лица с низким уровнем спортивного мастерства, напротив, отмечали, что после выполнения таких упражнений они испытывали депрессию, удрученность, утомление. Розенталь считает, что существует необходимость и даже польза от применения спортивных упражнений, связанных с риском, так как они приносят радость, дают удовлетворение.

Ю. В. Голубев, опросив около ста пятидесяти спортивных гимнастов, получил от большей части из них ответы, что элементы риска – одна из самых привлекательных сторон данного вида спорта. Е. Вайцеховская, олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, одной из привлекательных сторон своего вида спорта тоже отметила наличие постоянного риска.

[42]

Не случайно среди спортсменов высокого класса, занимающихся видами спорта, где имеется большой риск (прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, прыжки с парашютом, прыжки с шестом, прыжки в воду), Н. Д. Скрябин (1976) не нашел лиц с типологическим комплексом свойств нервной системы, характеризующим склонность человека к трусливости.

Как только миндалевидное тело мозга получает ясный и четкий сигнал об опасности, сердце начинает учащенно биться (до трех раз быстрее, чем обычно), моментально увеличивается кровяное давление, во рту пересыхает, и учеловека появляется непреодолимое желание избежать того, что должно случиться. В связи отакими изменениями в организме происходит большой выброс адреналина, норадреналина и соматотропина (гормона роста). В тысячные доли секунды мозг посылает сигнал в почки, которые начинают вырабатывать кортизол (биологически активный глюкокортикоидный гормон). Человек начинает дышать чаще, кровь приливает ко всем частям тела намного активнее. Иммунная система повышает свою сопротивляемость к возможным травмам и повреждениям. Так вот, сможет ли человек, например, выпрыгнуть из аэроплана и полететь с парашютом, будет зависеть от его естественного умения справляться со страхом падения и стрессом. А что заставляет людей рисковать, идя на преодоление этого естественного механизма защиты организма?

Изумрудов А. «Риск – благородное дело» [http://siteprovse.com/index/psikhologija]

По данным М. С. Трескуновой, 30 % парашютистов выбирают этот вид спорта для того, чтобы испытать остроту переживаний страха и возбуждения, «предельных переживаний». Еще 8 % занимаются парашютным спортом потому, что это «круто» и ими из-за переживания ситуации опасности и риска восхищаются другие.

М. С. Трескунова выявила, что у спортсменов-экстремалов (парашютистов) имеется отрицательная связь стажа спортивной деятельности с самоограничением, что свидетельствует о повышении ситуации риска (снижении опасения) у опытных спортсменов.