Структура — это «система ролей и позиций, составляющих общество». Культура — это «система определенных знаков и сигналов». Небезынтересно отметить, что, говоря о «знаках», Геллнер употребляет не специальный термин семиотики и эпистемологии — sign, а слово обыденного языка — token, означающее примету, признак, отличительную особенность.

Структурные изменения влекут за собой культурные изменения. Дело заключается не в том, что одна культура сменяется другой, а в том, что меняется способ обращения с культурой.

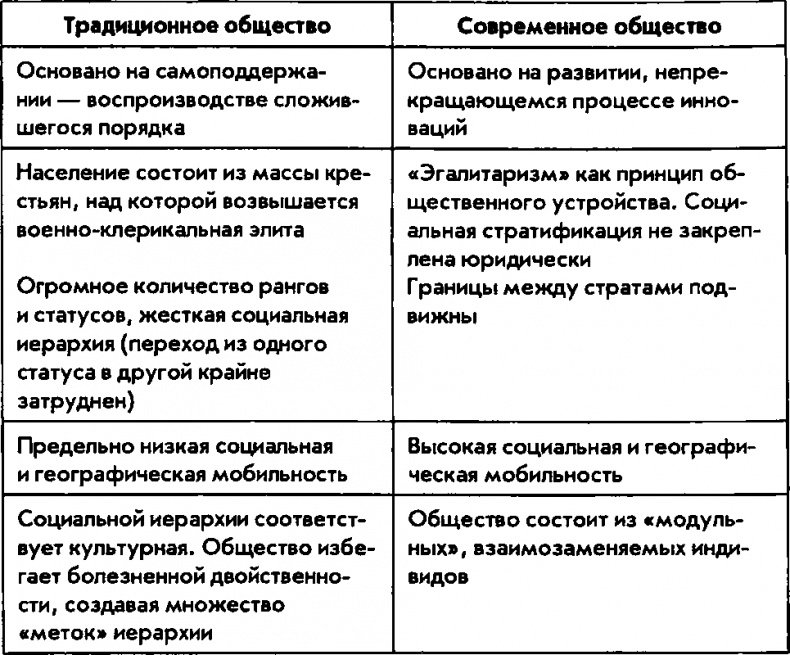

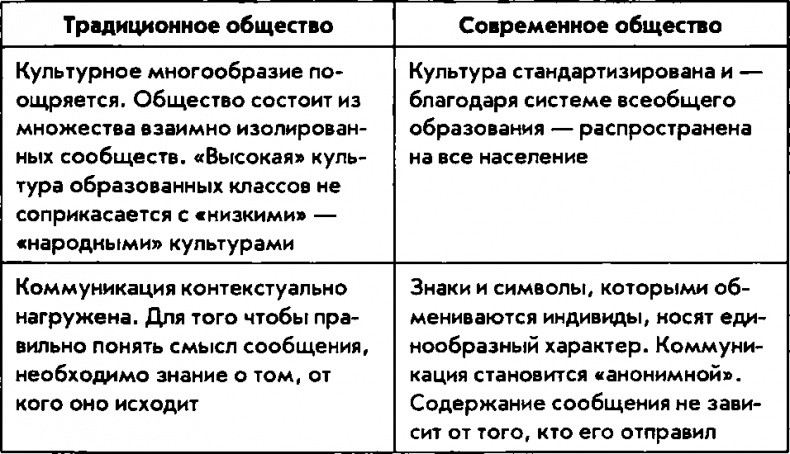

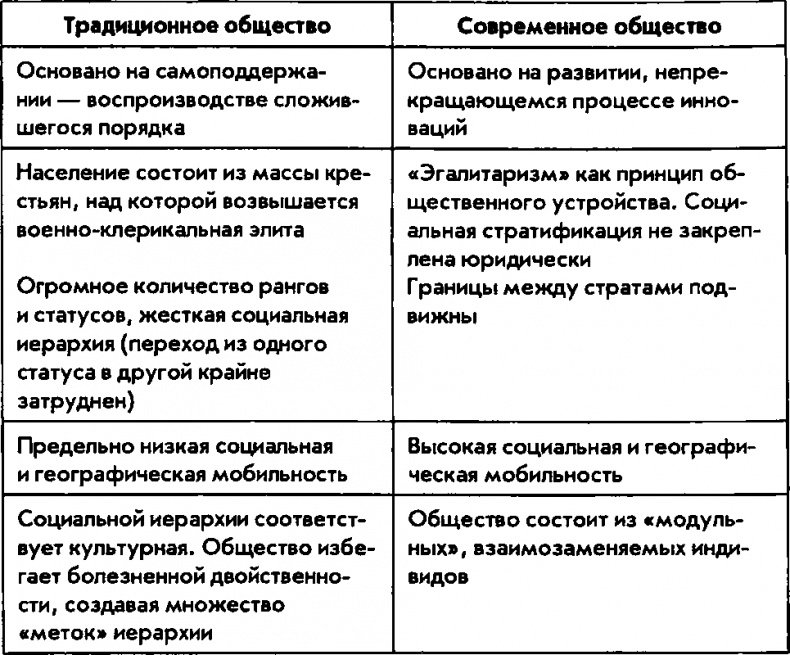

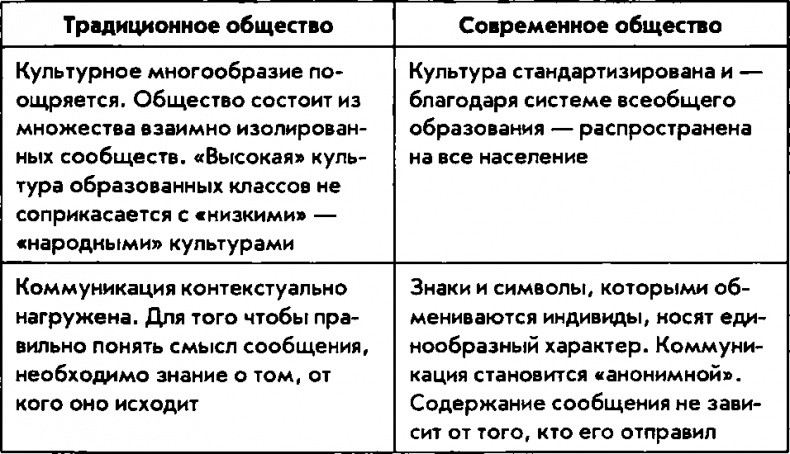

Двум типам структур — «традиционному» и «индустриальному» обществу — соответствуют два разных способа обращения с культурой.

Различие между этими типами структур можно выразить в виде таблицы 1.

Таблица 1. Различия между «традиционным» и «индустриальным» типами общества

Появление национализма обусловлено переходом от традиционного общества к индустриальному, а именно: новой функцией, которую в нем выполняет культура. Культура отныне обеспечивает единство и стабильность государства (задача, прежде решавшаяся иными средствами).

Индустриальное общество предполагает культурную однородность. Государство периода индустриализма, во-первых, поощряет гомогенизацию населения путем распространения «высокой» культуры на все общество, и во-вторых, оно охраняет эту культуру как неотъемлемую от данного общества, «национальную», культуру.

Национализм, таким образом, есть не что иное, как особый способ обращения с культурой, а именно стремление «соединить» культуру и политику, создать единую, в перспективе «государственную», культуру. Принципиальное, глубинное различие индустриальной эпохи от доиндустриальной заключается в том, что единство культуры становится здесь основой формирования политических единиц.

Итак, средоточие национализма как идеологии состоит в том, что политические (государственные) и национальные (культурные) границы должны совпадать. Как бы мы ни относились к геллнеровской концепции национализма, это его положение принципиально верно. Кстати, по существу, оно представляет собой несколько видоизмененную формулу Ханса Кона

[86]. Здесь важно уточнение, внесенное Геллнером в дефиницию 1983 г.: термин «национальные» заменен на «культурные».

Идеология и практика национализма заключается, в конечном итоге, в стремлении привести в соответствие государственно-политические и национально-культурные границы. Это стремление может идти как сверху — от государства, так и снизу — против существующего государства. В первом случае национализм служит укреплению власти уже властвующих элит, во втором случае — приходу к власти сил, выступающих от лица культурных сообществ, не имеющих государственности. Надо, правда, отметить, что в своих первых трудах Геллнер уделил этому типу национализма крайне мало внимания. Из-за этого упущения Геллнера много раз подвергали критике. Он отреагировал на нее в работах 90-х гг.

[87]

По Геллнеру, говорить о национализме применительно к аграрным обществам нельзя. Националистический императив гласит: совпадение политического сообщества и поддерживаемой им культуры

[88]. В аграрном же обществе население разделено на не соприкасающиеся друг с другом ячейки, а государство равнодушно взирает на это культурное многообразие, не будучи мотивированным к усилиям по его приведению к некоему стандарту. Более того, государство заинтересовано в поддержании культурного многообразия. «Культурные различия удерживают людей в их социальных и географических нишах, препятствуют появлению опасных и влиятельных течений и групп, имеющих последователей. Политический принцип «разделяй и властвуй» гораздо легче применить там, где население разделено культурными барьерами»

[89].

Современное государство, напротив, не может не обойтись без массированных мероприятий по формированию единой, унифицированной культуры — «национальной» культуры. Потребности индустриализации диктуют необходимость кодифицировать и распространить на всей территории данной страны единый язык в качестве официального языка, а также утвердить и распространить на все общество единые поведенческие коды. Это — функциональный императив современного государства. Данный императив «в конечном итоге выступает на поверхность в форме национализма»

[90].

Геллнер полагал, что его теория национализма обладает «евклидовой достоверностью», и искренне недоумевал, почему она не встретила безоговорочного приятия интеллектуальным сообществом. Презентовав ее в целом еще в 1960-х гг. (в статье о национализме в «Мысли и изменении») и в эссеистской манере развернув двумя десятилетиями позже в книге «Нации и национализм», он вновь и вновь возвращался к ее изложению. При этом повествование не просто варьировалось риторически, но и обрастало новыми аргументами.

Прежде всего, это касается преодоления схематизма первых работ. Идеально-типические модели («аграрное общество» versus «индустриальное общество») наполняются конкретно историческим содержанием. Так возникает учение о «стадиях» движения от империй к национальным государствам, а также о «часовых поясах» Европы — неевропейский опыт национализма Геллнер практически не рассматривает.

Первой стадией, или первым «часовым поясом», в триумфальном шествии национализма британский исследователь считает бюрократическую централизацию в сословно-династических государствах Западной Европы конца XVIII в. Стандартизация языка и другие мероприятия центральной власти послужили «первой ниточкой, которая связала государство с культурой и подтолкнула людей в сторону национализма»

[91]. Вторую стадию Геллнер связывает с ирредентизмом — перекройкой границ монархических (и часто — имперских) государств в соответствии с новым политическим принципом — принципом «культуросообразного» государства. Прототипом «ирредентистского» национализма (давшим название самому феномену) служит движение за выход северных областей Италии из состава Австро-Венгрии, развернувшееся в первой половине XIX в. После распада Османской, Австро-Венгерской и Российской империй на их развалинах — в соответствии с принципом «самоопределения наций» — возникают новые государства. Границы этих государств проведены по культурно-этническому или этнолингвистическому основанию. Однако очень скоро обнаруживается, что внутри этих образований находится множество неучтенных претендентов на суверенитет. Новые суверены обнаруживают склонность к угнетению собственных меньшинств, т. е. повторяют практику, в которой они упрекали имперско-династические государства. Стоит добавить, что интенсивность ассимиляционного давления, которому подвергаются меньшинства в период торжества «принципа национальности», не идет ни в какое сравнение с тем, которое они испытывали в период империй.