Но мы живем в век переоценки ценностей в соответствии с последними достижениями науки, и каши тоже попали под раздачу. Началось все с относительно невинного «не все каши одинаково полезны», а кончилось тем, что манку лишили титула главной детской крупы! По современным понятиям, в ней вообще ничего полезного не остается, поскольку манную крупу делают из самой сердцевины пшеничного зерна, а там минимум клетчатки (всего 0,2 %) и максимум клейковины и крахмала, который легко разваривается и усваивается, превращаясь в нашем организме в глюкозу, то есть чистый сахар. Вдобавок манная каша обычно делается на молоке, сдабривается куском сливочного масла и посыпается сахаром. Такой сокрушительный удар калорий имел смысл в более голодные времена, но сегодня, когда мы массово переедаем, 350 ккал на 100 граммов манной каши – это слишком много. Такая калорийность приемлема для шоколадного торта, но никак не для диетического питания.

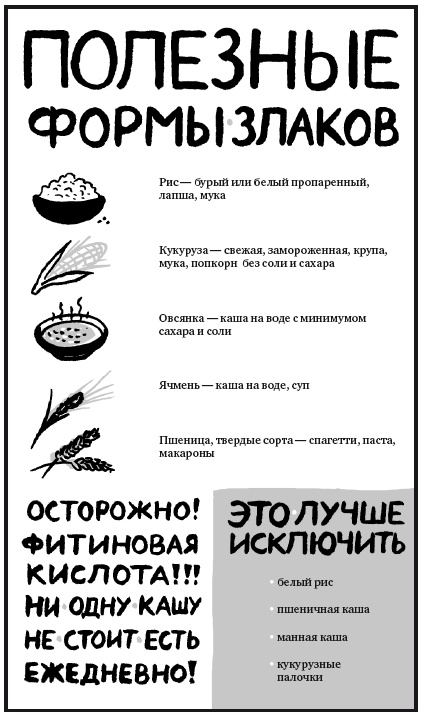

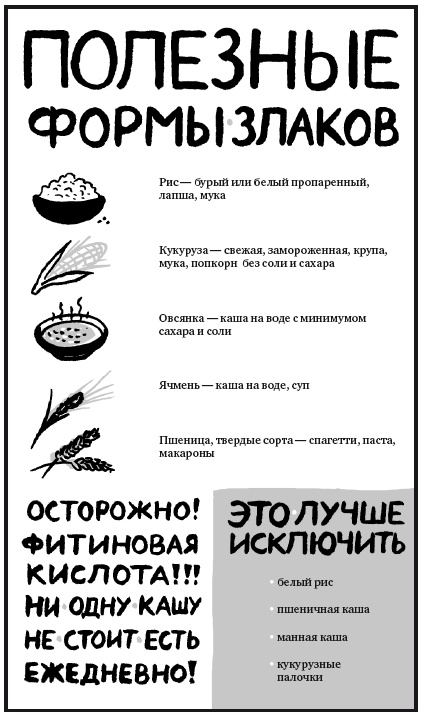

Другая опасность многих каш – фитиновая кислота. Данное химическое соединение встречается в семенах злаковых, бобовых и масличных культур и, как пишут в научных работах, способно снижать биодоступность общего фосфора, кальция, магния, цинка и многих других минералов – то есть не дает им нормально усваиваться, а то и вовсе способствует выведению кальция из организма. Именно поэтому современные педиатры настойчиво просят не кормить ребенка манкой, а также практически любой другой кашей каждый день, иначе могут появиться первые симптомы рахита.

Пожилые люди, большие любители каши (ее легко есть – не нужно жевать), тоже оказались в группе риска. Оказалось, что любимая многими овсянка – чемпион по содержанию фитиновой кислоты, и если ею злоупотреблять, то очень легко спровоцировать развитие остеопороза. Особенно это касается женщин: по статистике, каждая третья женщина после 50 лет страдает этой аномалией костной ткани, и каждая третья старше 65 лет пережила перелом вследствие остеопороза. Овсянка, к сожалению, может этому способствовать, и такой же эффект оказывают бурый рис, пшеничные отруби и кукурузная крупа. Но чудо природы заключается в том, что в этих же продуктах наряду с фитиновой кислотой содержится блокирующий ее действие фермент фитаза! Надо только знать, как его активировать. Это происходит в теплой и влажной среде: достаточно просто замочить крупу на ночь. Большинство круп (а также бобовых) этим способом можно избавить от фитиновой кислоты и получать от них только пользу.

В ежедневный рацион должно входить 90 граммов цельного зерна – пшеницы, ржи, ячменя или овса. Это позволит снизить риск развития ишемической болезни сердца на 19 %, сердечно-сосудистых заболеваний на 22 %, заболеваний дыхательных путей тоже на 22 %, диабета на 51 %

А полезных свойств у злаков немало! Недавно международная группа ученых из 45 исследователей пришла к выводу, что регулярное потребление продуктов из цельного зерна очень хорошо влияет на важнейшие функции организма. Было подсчитано, что оптимальным количеством цельного зерна в рационе человека является 90 граммов в сутки, а будет ли это пшеница, овес, рожь или другие культуры, не так уж важно. Если соблюсти норму, то риск развития ишемической болезни сердца снижается на 19 %, сердечно-сосудистых заболеваний на 22 %, заболеваний дыхательных путей тоже на 22 %, диабета на 51 %!

Но в полной мере полезные свойства злаков проявляются только в тех случаях, когда в кашу не попадает слишком много сахара или соли или когда каша готовится не из шлифованного зерна. Для таких круп, как «Артек» и «Полтавская», которые хорошо знакомы старшему поколению, пшеничное зерно всегда шлифуется и при этом теряет около 80 % своих полезных свойств. Если посмотреть на содержание калорий и клетчатки в пшеничной каше, то картина будет ненамного лучше, чем у манной: 335 – 340 ккал на 100 г и всего 0,4 г клетчатки! Такая еда может подойти для быстрого восстановления сил после очень активного дня на природе или тяжелого физического труда, но не для ежедневного употребления.

Примерно такая же ситуация с кускусом (это североафриканская вариация манки) и булгуром: эти крупы очень калорийные и не самые полезные, поэтому их лучше использовать в качестве праздничного блюда, а не в повседневном рационе. Пшеничные отруби – штука более полезная, но для тех, у кого хронические болезни ЖКТ, они могут быть грубоваты.

И вообще, пшеница в кашах – это, честно говоря, натура уходящая. Какой рецепт ни возьмешь, всюду содержится масса лишних калорий, что по нынешним временам вещь непозволительная. Хотя, конечно, бывают очень интересные варианты с кулинарной точки зрения. Например, южноиндийская и цейлонская каша упма: ее варят из обжаренной манной крупы и очень щедро разбавляют овощами, жгучим перцем и традиционными специями. Такое блюдо прекрасно подойдет в качестве экзотического угощения, и к тому же много его не съешь – остро.

Медицинская репутация у другого злака, риса, намного лучше. Кстати, он является третьей по объему культурой всепланетного производства и уступает только сахарному тростнику и кукурузе. С учетом того, что два последних растения в основном культивируются в качестве технического сырья, рис остается для человечества самым важным источником пищи. В японском языке слово «гохан» означает не только сваренный рис, но и еду в целом. Ничуть не меньше ценят его в Китае, Корее и всей Юго-Восточной Азии.

Любопытно, что за право называться родиной этого растения идет настоящая битва. Долгое время считалось, что рис впервые одомашнили в древних поселениях у реки Янцзы в Китае около 12 тысяч лет назад. В 2003 году археологи из Южной Кореи объявили, что нашли самый старый образец риса, выращенного человеком на территории их страны еще 15 тысяч лет назад! Но мировое научное сообщество отнеслось к такому заявлению довольно скептически, и в результате эта находка проверку выдержать не смогла. В 2011 году совместные усилия историков и генетиков из Стэнфордского и Нью-Йоркского университетов, Университета Вашингтона в Сент-Луисе и Университета Пардью (США) привели к следующему выводу: практически весь рис, который сегодня выращивается для употребления в пищу, произошел от одного конкретного растения, которое было успешно одомашнено около 13,5 тысячи лет назад в районе китайской реки Чжуцзян (Жемчужная). Затем выращивание этого злака освоили в Корее и Японии, Непале и Индии.

Гораздо позже, независимо от азиатов, свой вариант риса Oryza glaberrima одомашнили африканцы. Произошло это около 3500 лет назад на западе континента, в районе южной оконечности Сахары – там, где сейчас находится государство Мали. Пустыня тогда была значительно более влажной, и в этом районе ее покрывала цепочка палеолитических озер. Такой подвид риса долгое время был основной пищей западноафриканских племен, а вместе с рабами он сумел добраться и до Америки. Но сейчас он производится в намного меньших количествах, нежели азиатский, хотя по сравнению с ним он более устойчив к неблагоприятной погоде и вредителям, требует меньше трудозатрат при выращивании и обладает приятным ореховым привкусом.