И действительно, в очень многих случаях инвесторы положительно реагируют на эту информацию. Обычно в случаях создания каких-либо резервов под будущие обязательства, уменьшающих прибыль, курс акций начинает падать. Для компании и инвесторов новые обязательства – это плохие новости. В случае же создания резервов под антикризисные программы инвесторы обычно реагируют положительно – они видят, что менеджмент борется с кризисом и знает, что и как надо делать. Курс акций компании при объявлениях о затратах на реорганизацию обычно не только не падает, но часто даже идет вверх.

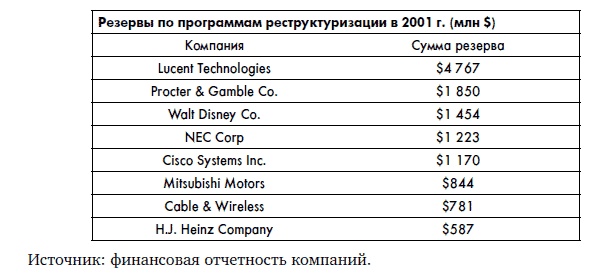

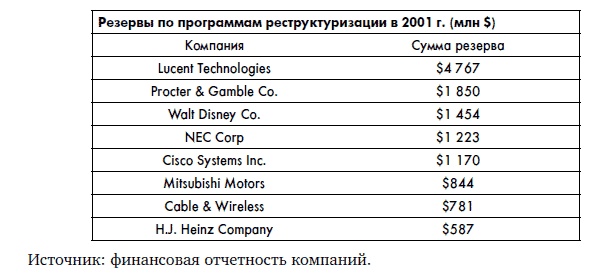

Такая ситуация привела к тому, что создание резервов под программы реструктуризации и реорганизации стало очень популярным занятием. Например, только в 2001 г. во время экономического кризиса в США резервы на программы реорганизации создали сотни компаний. Подчас это были очень большие цифры. Взгляните на данные крупнейших компаний, создавших такие резервы в 2001 г.:

Однако популярность формирования резервов по программам реорганизации создала серьезные проблемы. Первый вопрос: а насколько обоснованны суммы, которые компании показывают в качестве затрат по реструктуризации? Теоретически в момент кризиса у менеджеров возникает стимул «раздуть» резерв по реструктуризации, включив туда некоторые расходы «нормального» бизнеса. Логика проста – год все равно будет плохим, давайте покажем максимально возможный убыток. Какая разница, будет убыток 100 млн или 150 млн? Инвесторы все равно не обратят на это внимание – убытки есть убытки. А в следующем году за счет использования резерва мы сможем показать более высокую прибыль и сообщим, что менеджмент смог вывести компанию из кризиса. В английском языке для таких действий существует даже специальный термин – taking a bath.

Вторая проблема связана с тем, что некоторые компании настолько увлеклись программами реорганизации, что стали создавать такие резервы каждый год. И у пользователей финансовой отчетности появились сомнения в правомерности отделения таких затрат от «нормального» ведения бизнеса. Теоретически реорганизация должна быть одноразовым событием – приняли меры, повысили эффективность… работаем дальше. В этом и был смысл их отдельного отражения в финансовой отчетности: отделить «одноразовые» затраты бизнеса от «нормальных». Однако, если такие затраты возникают каждый год, какие же они отдельные?

Таким образом, резервы по реорганизации стали потенциальным инструментом «управления бумажной прибылью» (в английском языке есть даже специальный термин – earnings management). Это привело к тому, что правила формирования таких резервов в финансовой отчетности с конца 1990-х гг. были существенно ужесточены.

Согласно существующим правилам МСФО в финансовой отчетности резерв под программу реструктуризации может быть создан, только если выполняются следующие условия:

• разработан и утвержден полномочными органами компании детальный документированный план реорганизации;

• этот план был официально доведен до сведения всех задействованных в нем сотрудников компании (сотрудники должны знать, в частности, какую конкретно компенсацию они получат при сокращении);

• в обязательство должны быть включены только расходы, являющиеся прямым следствием плана реорганизации (например, сюда не включаются расходы по дополнительному обучению остающегося в компании персонала, расходы на новые информационные системы и т. д.).

Таким образом, в настоящее время невозможно просто объявить о начале некой программы реорганизации и «заложить» в финансовой отчетности соответствующее обязательство по реструктуризации. Необходимо подготовить детальную программу, принять ее (например, утвердить на заседании совета директоров) и довести до сведения сотрудников. При проведении аудита финансовой отчетности аудиторы должны проверить план, корректность его утверждения и доведения до сотрудников, а также подтвердить обоснованность содержащихся в плане данных.

Говоря о программах реорганизации, не могу не упомянуть больной вопрос компенсаций сокращаемым работникам. У нас часто говорят о том, что в России очень либеральный Трудовой кодекс, что трудно сокращать «лишних» людей. Да, действительно, Трудовой кодекс достаточно сильно защищает права работников. Но отсутствие такой защиты в некоторых странах отнюдь не означает, что компании при сокращении людей ничего им не платят.

Самый, пожалуй, яркий в этом отношении пример – США. В США используется доктрина employment at will. Она означает, что соглашение между работником и работодателем не накладывает на обе стороны каких-либо обязательств, если только эти обязательства прямо не прописаны в трудовом договоре. Таким образом, если обязанность работодателя платить выходное пособие прямо не прописана в трудовом договоре (или коллективном договоре с профсоюзом), то разорвать такой договор работодатель может по своему желанию. Грубо говоря, работнику в этом случае могут сказать: «С завтрашнего дня ты в компании не работаешь». В некоторых штатах, правда, есть законы, обязывающие работодателей выплатить некую минимальную компенсацию увольняемому работнику, но обычно это заработная плата за одну-две недели.

Однако отсутствие законодательных требований отнюдь не означает, что компании выбрасывают людей на улицу при первых признаках кризиса. Например, согласно недавнему исследованию компаний WorldatWork и Innovative Compensation and Benefits Concepts LLC добровольные выплаты при сокращении персонала предоставляют около 80 % американских компаний. Обычно эти выплаты основываются на сроке работы сотрудника в компании. Компенсацию в размере одной недели оплаты за каждый год работы сотрудника в компании предоставляют 30 % компаний, двух недель – 20 % компаний. Размер компенсации также обычно зависит и от положения, которое сотрудник занимал в компании. Так что для работника «в возрасте» такая защита подчас превосходит положения, заложенные в российском Трудовом кодексе. Более 80 % компаний оказывают увольняемым работникам помощь в дальнейшем трудоустройстве, продолжают сохранять им медицинскую страховку на время поиска работы.

Кроме того, в США очень распространена схема предоставления работникам опции добровольного ухода из компании. Такая практика на данный момент неизвестна в России. Например, в ситуации Procter & Gamble мы видим, что большинство сокращений были добровольными. В этом случае работнику обычно предоставляется компенсация оплаты за несколько месяцев (встречаются ситуации с оплатой 6 месяцев и даже года), оплаты обучения (например, по программе МВА). В некоторых случаях людям предпенсионного возраста предлагается добровольный более ранний выход на пенсию (более раннее получение пенсии от компании).

Думаю, при нашем молодом капитализме и отсутствии «цивилизованной» картины отношений работник – компания, защищенность сотрудников Трудовым кодексом необходима. Она не будет мешать некоторым компаниям ввести официальные политики по компенсации сокращаемым сотрудникам. Но это дело будущего. Пока же российская специфика сокращений выражается в том, что Россия остается одной из немногих стран, где в предложениях по «добровольному» сокращению сотрудников фигурируют суммы значительно меньшие, чем положено по законодательству! В период массовых сокращений в России осенью 2008 г. некоторые компании предлагали людям уйти «на добровольной основе по соглашению сторон» (с неформальным обещанием применить к отказавшимся жесткие меры воздействия) с выплатой пособия в размере одной-двух месячных заработных плат (по Трудовому кодексу в России работник фактически должен получить не менее четырех). Среди этих организаций были и некоторые крупные и известные компании, такие как Х5, Росгосстрах и группа ГАЗ.