Так, несомненна выгодность такого положения в смысле уменьшения поражаемой пулями при атаке площади. Ведь пехотинец ложится при обстреле его пулемётным огнём. Весьма просто бронировать лётчика, ибо при таком его положении достаточно поставить перед ним для полной его защиты легкий листок брони. Наконец, такое положение лётчика позволит достигнуть большой манёвренности самолёта при большой скорости полёта. Как известно, при больших скоростях приходится маневрировать весьма осторожно, так как при резких манёврах возникают весьма большие перегрузки, вызывающие у лётчика потемнение в глазах, обмороки и т. п.

В лежачем положении высота „столба крови“ у лётчика будет в несколько раз меньше, чем в сидячем, а это позволит допускать значительно большие перегрузки. Таким путём можно будет далеко отодвинуть физиологический предел манёвренности»

[287].

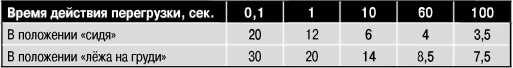

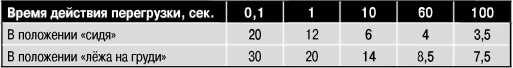

Допустимые перегрузки при различных положениях летчика.

[288]

Расположение лётчика на самолёте У-2.

Инициатором и исполнителем проводимых в НИИ ВВС исследований пилотирования самолёта в лежачем положении был лётчик старший лейтенант Брагин. Для опытов взяли учебный биплан У-2 со сдвоенным управлением. Сидение из задней кабины удалили, вместо него на уровне верхних лонжеронов фюзеляжа соорудили горизонтальный настил для лётчика. Чтобы было легче пилотировать машину, ручку управления разместили немного по-другому, сделали подголовник, на который пилот опирался подбородком, и подлокотники. Педали, связанные с рулем направления, установили в задней части настила. К стандартным приборам добавили датчики перегрузок и контрольный самописец. Переднюю кабину оставили без изменений; в ней находился пилот, при необходимости подстраховывающий действия лежащего за ним лётчика-испытателя. Обе кабины закрывались общим сдвигающимся назад прозрачным колпаком.

Испытания проходили с 10 мая по 3 июня 1938 г. по программе, разработанной Отделом авиационной медицины НИИ ВВС. За этот небольшой срок было сделано 70 полётов. Они имели целью установить возможность выполнения фигурных полётов лежащим лётчиком, оценить влияние возникавших при этом перегрузок на организм и утомляемость горизонтально расположенного человека при долгом пилотировании. В ходе экспериментов Брагин сделал около 200 виражей, 90 петель, 100 переворотов через крыло, 40 пикирований. Кроме того, им было выполнено четыре полёта «на выносливость» продолжительностью по 2–3 часа.

Экспериментальный У-2 перед полётом.

Брагин написал в отчёте: «Наш самолёт У-2 давал во время фигур небольшие перегрузки, но разница в ощущении при положении сидя и лёжа во всяком случае была заметная. По личному опыту и отзывам большинства участников облёта, фигуры пилотажа переносятся в горизонтальном положении лучше, чем в вертикальном. При значительных перегрузках этот благоприятный момент может перекрывать другие неудобства: чувство усталости в шейных и поясничных областях, боли в подбородке и груди и общую усталость, так как эти ощущения, в общем, не очень интенсивны»

[289].

В заключении по испытаниям предлагалось продолжить опыты на более скоростных самолётах УТИ-4, СБ или Р-10. Но идея не прижилась. Причины этого изложены в отзыве начальника штаба 1-го отдела НИИ ВВС майора Куприянова от 19 сентября 1938 г. на проект инженеров Маркова и Хавкина «Скоростной истребитель с горизонтальным расположением пилота»:

«Для её (идеи. — Д.С.) практического разрешения и проведения в жизнь авторам проекта необходимо:

а) обеспечить возможность обзора назад во всяком случае не меньшую, чем на современных одноместных самолётах;

б) вертикальное положение головы лётчика является безусловно необходимым при любом расположении лётчика, т. к. дает ему возможность обзора в любых возможных направлениях;

в) необходимо также обеспечить возможность удобного расположения лётчика на своём месте с тем, чтобы он мог легко производить манёвр как по вертикали, так и по горизонтали и без особого напряжения выдерживать полёт в течение не менее 2–3 часов без каких-либо признаков утомления.

Все вышеперечисленные недостатки в предложенной схеме расположения лётчика легко могут быть устранены, если расположить лётчика не на животе, а в полулежачем состоянии на спине»

[290].

Именно так, в кресле с сильно отклонённой назад спинкой, сидят лётчики на современных высокоманёвренных истребителях.

Дальний бомбардировщик — летающее крыло

Незадолго до войны с Германией в СССР развернулись испытания экспериментального бомбардировщика ДБ-ЛК («дальний бомбардировщик — летающее крыло»). Он имел совершенно оригинальную схему: двухфюзеляжную, с крылом обратной стреловидности. Создал эту машину специалист по прочности авиационных конструкций Виктор Николаевич Беляев. Он работал в ЦАГИ с 1926 г., принимал участие в разработке многих металлических самолётов Туполева.

В начале 1930-х годов Беляев занялся поиском такой формы крыла большого удлинения, которая была бы оптимальна и с точки зрения аэродинамики, и в отношении веса. Это являлось сложной проблемой, так как с увеличением размаха крыла его вес быстро растёт. После множества расчётов и экспериментов Беляев пришёл к заключению, что наивыгоднейшее сочетание аэродинамического качества, жёсткости и веса будет у крыла со значительным сужением, особым образом подобранной круткой профиля по размаху и небольшой отрицательной стреловидностью, уменьшающейся к концам.

С целью проверки теории в 1934 г. в ЦАГИ построили экспериментальный планер ЦАГИ-2 (БП-2).

Модель планера БП-3.

Проект пассажирского самолёта В.Н. Беляева. («Техника воздушного флота», 1935, № 8, с. 99).