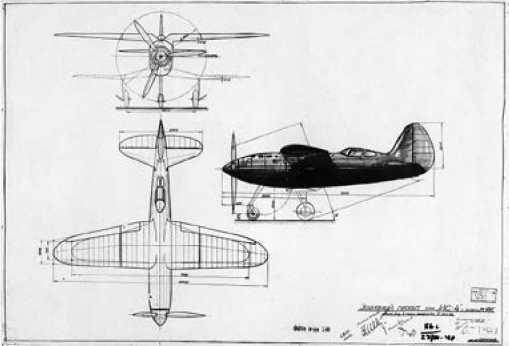

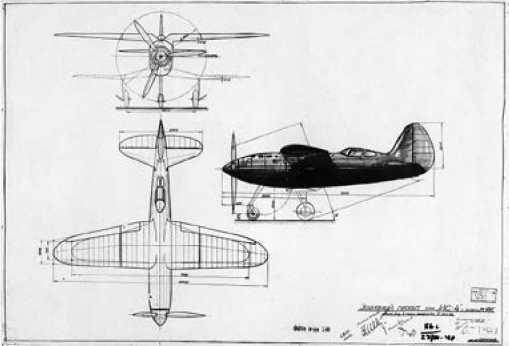

Проект истребителя ИС-4.

20 мая 1941 г. ОКБ-30 в составе 66 инженеров, 21 рабочего и 33 служащих было закрыто. ИС 2 так и не поднялся в воздух. Остался нереализованным и проект ИС 4 с мотором водяного охлаждения М-120 взлётной мощностью 1800 л. с. и с шасси с носовой опорой. По расчётам его максимальная скорость должна была составить 720 км/ч.

B.В. Шевченко пытался отстоять конструкторское бюро, но встретил категорический отказ. «Вопрос ясен, правительством решён и пересмотру не подлежит. Есть официальное заключение ЛИИ с отрицательной оценкой», — написано в резолюции Яковлева на письме Шевченко

[312].

Шевченко ничего не оставалось, как вернуться к лётно-испытательной работе. Штат, помещения и оборудование ОКБ-30 передали ЛИИ. В.В. Никитин с небольшой конструкторской группой ушел на работу в КБ двигателестроительного завода № 26. Позднее он стал заместителем Н.Н. Камова. Судьба «ИСов» неизвестна, вероятнее всего, их уничтожили перед эвакуацией ЛИИ осенью 1941 г.

В.В. Шевченко и В.В. Никитину первым удалось создать надежно работающий механизм уборки и выпуска крыла, превращающий биплан в моноплан и наоборот. Но, как показывает опыт, любая попытка объединить два разнородных свойства в одном объекте ведёт к ухудшению этих свойств. Подтверждением сказанному служит приведённая здесь таблица.

Характеристики самолётов ИС-1, И-153 и И-16.

Самый быстрый советский самолёт предвоенных лет

Со времени постройки созданного для рекорда скорости самолёта Бартини «Сталь-6» прошло пять лет. За это время методы улучшения обтекаемости летательных аппаратов сильно продвинулись вперёд, и в 1938 г. в ЦАГИ решили построить новый экспериментальный самолёт. М.Н. Шульженко, в то время возглавлявший институт, вспоминал: «Мы задумали самолёт, который должен был побить мировой рекорд скорости полёта (в 1938 г. для самолётов с колёсным шасси он составлял 611 км/ч и принадлежал немецкому Me 113. — Д.С.). При этом провести исследование, выявить резервы, которые позволят увеличить скорость истребителей. Я привлёк к работе М.Р. Бисновата»

[313].

Матус Рувимович Бисноват прежде работал в ОКБ В.К. Таирова. В ЦАГИ для него создали конструкторское бюро (в 1940 г. в нём было 84 человека), выделили площади центральных мастерских института. Проектировать сверхскоростной самолёт было интересно, и Бисновату охотно помогали многие специалисты аэрогидродинамического института.

По заданию, утверждённому весной 1939 г., следовало построить два экземпляра самолёта с новым советским двигателем водяного охлаждения М-105 с двухскоростным центробежным нагнетателем. Предусматривались следующие характеристики: максимальная скорость на высоте 5–6 тыс. м — 700–800 км/ч, посадочная скорость — 120–130 км/ч, время подъёма на 6 тыс. м — 6,2 мин.

[314]

Напомню, что в 1933 г. «Сталь-6» смогла развить только 400 км/ч, хотя не имела ни выступающего фонаря кабины, ни радиатора (применялось поверхностное паровое охлаждение). В распоряжении Бисновата был значительно более мощный двигатель, но чтобы почти вдвое превзойти скорость самолёта Бартини этого было недостаточно, тем более что от парового охлаждения как от бесперспективного для боевого варианта решили отказаться. Ставку сделали на аэродинамические достижения последних лет.

Самолёт Бисновата имел металлическую конструкцию с применением потайной клёпки, полотно использовалось только в обшивке элеронов и рулей. Фонарь кабины лётчика был выполнен заподлицо с фюзеляжем. Для обзора при посадке он раскрывался, образуя козырек, а кресло гидравлическим подъёмником поднималось вверх. Чтобы колёса в убранном положении поместились в небольшое по размерам крыло, их сделали очень компактными — 500x150 мм. Хвостовое колесо убиралось в фюзеляж одновременно с уборкой основных стоек. В выпущенном положении оно управлялось от педалей в кабине. Уборка шасси происходила с помощью гидравлического привода.

Самолёт был снабжён винтом изменяемого шага ВИШ-52. Радиатор системы охлаждения располагался в туннеле под центропланом крыла. Вода циркулировала под давлением 1,1 кг/см2, а её рабочая температура составляла 110–115 °C, что позволило уменьшить площадь радиатора. В будущем предусматривалась установка выдвижного радиатора, полностью убирающегося на максимальной скорости. При этом охлаждение должно было обеспечиваться за счёт скрытой теплоты парообразования — выпаривания воды в специальном бачке ёмкостью 50 литров. Масляный радиатор спрятали под капотом двигателя.

Крыло можно было легко заменить на другое, это объясняет появившееся в 1940 г. название СК-ЦАГИ (СК — сменное крыло). Таким образом, самолёт мог быть использован как летающий экспериментальный стенд для изучения новых профилей.

С уменьшением лобового сопротивления летательных аппаратов всё большую роль играло сопротивление трения. Чтобы свести его к минимуму, поверхность крыла покрыли тонким слоем шпаклёвки из пробковой пыли на маркизете (вид ткани), присоединённом к металлу нитроклеем, и затем до блеска отполировали. Такую же технологию использовали для повышения аэродинамического качества стратосферного самолёта БОК-15.

Аэродинамическое сопротивление самолёта можно уменьшить не только обтекаемостью форм и гладкостью поверхности, но и снижением площади крыла. На СК-ЦАГИ площадь крыла составляла всего 9,6 м2 — намного меньше, чем на истребителях-монопланах. В результате площадь эквивалентной вредной пластины

[315] самолёта Бисновата получилась в полтора раза меньше, чем у «Сталь-6», и на 20 % меньше, чем у новейшего истребителя Як-1. Для улучшения взлётно-посадочных характеристик на крыле установили посадочные щитки конструкции ЦАГИ, в полтора раза увеличивающие Су при посадке.

Параметры экспериментальных самолётов «Сталь-6» и СК и истребителя Як-1.

[316]