Возможна и несколько иная трактовка: пратьяхара — дКВ второй ступени, когда органы чувств, сохраняя свою работу, более не подчиняются внешним стимулам; дхарана — сосредоточение на абстрактных смысловых зонах сознания; дхиана — действия в поле смыслов вне чувственных форм; самадхи — переход в смысловой слой сознания, к чистому сознанию, остановка сознания.

Степени самадхи — сампраджнята (биджа самадхи — «самадхи с семенем») и асампраджнята (нирбиджа самадхи — «самадхи без семени») могут трактоваться как чистое сознание — слой амодальных смыслов («семена» будущих форм), в первом случае, и как основа сознания, предшествующая появлению смыслов, во втором.

Конечный пункт йогической практики Патанджали формулирует следующим образом1:

«Абсолютное освобождение есть полное свертывание гун, более не являющихся объектом для Пуруши; оно же — энергия сознания, пребывающая в самой себе».

Комментарий Вьясы:

«Полное свертывание гун, которые представляют собой [цепь] причин и следствий, выполнивших [свою функцию — служить] опыту и освобождению Пуруши, и [потому более] не существуют для него в качестве объекта, — это и есть абсолютное освобождение. Энергия сознания Пуруши [в этом случае] полностью обособлена, то есть пребывает в самой себе из-за отсутствия связи с саттвой разума. Ее вечное сохранение именно в таком состоянии и есть абсолютное освобождение».

18.3. Объекты сознания в психонетике и буддизме

В отличие от брахманистских доктрин, придающих «Я» субстанциональный характер, буддистские учения настаивают на иллюзорности «Я», что позволяет устранить самые глубинные архетипические факторы, искажающие наблюдение и исследование сознания, и, в частности, выявить и детально классифицировать эти слои сознания

К словесным буддистским конструкциям нужно относиться осторожно. Ориентируясь на работу со слоями сознания за пределами форм, буддистские практики дают приемы их достижения, но не истолкование в обычной речи. Гаутама Будда избегал доктринальных рассуждений, поскольку любая отвердевшая форма становится ложной в силу уже того, что она есть форма.

Соответствия психонетических и буддистских практик во многом очевидны. Это соответствие привело даже к некоторому заимствованию терминологии. Так, абстрактные бесформенные составляющие сознания удобно называть «не-формами», особые переживания принципиального отсутствия объектов определенной (или вообще любой) модальности — «не-восприятиями», особый уход от объектности как таковой — состоянием, где нет ни восприятий, ни не-восприятий.

Для понимания близости технических подходов приведем несколько отрывков из работ немецкого буддиста Гоффмана, получившего после принятия буддизма сан ламы и имя Анагарика Говинда.

«Факторы сознания убывают по мере перехода на более высокие ступени дхьянического углубления; начиная с общего исходного основания или, точнее, с поверхности обычного состояния разума, сознание все более и более сосредоточивается, пока наконец не достигается точка полного единения. Таким образом, сознание колеблется между предельными состояниями Дифференциации и Однородности.

Согласно буддистской точке зрения, Однородность есть первоначальное, важнейшее состояние разума, тогда как поверхностное сознание, или сознание в общепринятом смысле слова, может быть определено как феномен сопротивления — препятствия в потоке бытия, по аналогии с возникновением тепла и света, выделяющихся на сопротивлении при прохождении через него электрического тока. "Поверхностное сознание" является наиболее дифференцированным. По мере нашего самоуглубления дифференциация убывает, а воссоединение возрастает. Поэтому мы и называем это однородное сознание, или приближающееся к нему, сознанием глубинным, или "фундаментальным сознанием". Амплитуда колебания между поверхностным и глубинным уровнями аналогична интенсивности сознания.

Концепция эго есть плод исключительно поверхностного сознания, ибо эго способно существовать только там, где имеются различия, а, следовательно, противопоставление эго — не-эго. Чем ближе сознание приближается к своим основам, тем сильнее угасает идея "Я". И именно по этой причине эго воспринимается в процессе медитации как иллюзия».

Не-формы Анагарика Говинда трактует в ключе, не вполне совпадающем с психонетическим использованием этого термина, но это чисто технические отличия.

Учитывая в дальнейшем относительность и обусловленность используемых нами выражений, посмотрим, каким образом можно классифицировать сознание в сфере Не-Формы.

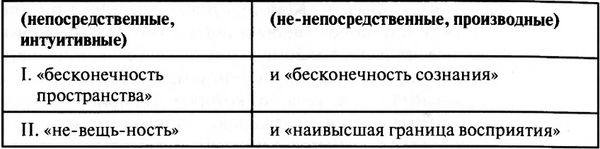

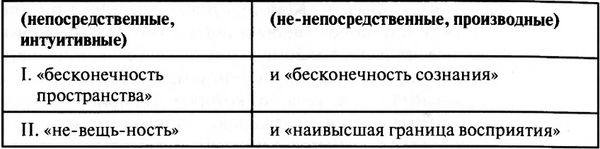

Здесь можно выделить два типа объектов: непосредственные, или интуитивные объекты (паннатталамбанани), и не-непосредственные, или производные объекты (махаггаталамбанани).

После устранения любых объектных и образных представлений пространство выступает в качестве непосредственного и интуитивного объекта сознания. Оно обладает двумя качествами: бесконечность и не-материальность (отсутствие чего бы то ни было объектного; букв, "не-вещь-ность"). Они взаимно обусловливают друг друга, например, "выше" и "ниже", "слева" и "справа", "позитивное" и "негативное". Каждое из этих качеств содержит зачаток другого, способно возникнуть из другого; каждый из этих полюсов может быть базисом или исходной точкой. Без них никакое переживание пространства не способно возникнуть, ибо "пространство как таковое", "пространство в себе" не может быть объектом сознания. "Бесконечность пространства" (акасананчайятана) и "не-вещь-ность" (акинчаннайятана) являются таким образом — как равноценные выражения пространства — объектами интуитивного сознания. Если же, однако, это сознание бесконечности пространства само становится объектом медитации, то возникает переживание бесконечности сознания (акасананчайятана). Если бесконечность становится сознательной, то это раскрывает и бесконечность сознания. В ходе интуитивного переживания сознание полностью отождествляется с объектом и растворяется в нем: если же последний бесконечен, то и сознание становится неограниченным. Но только ретроспективно сознание осознает свою собственную безграничность. Аналогично сознание пустоты, отсутствия любых материальных или воображаемых "вещей", "не-вещь-ность" становится объектом последующей ступени медитационного углубления, которая включает также и осознание этой "пустоты сознания", называемой "ни восприятие, ни не-восприятие (невасанианасан-найятана), или "предельная граница восприятия". Но даже и это состояние продолжает сохранять свою позитивную сторону и не может быть охарактеризовано исключительно как осознание невосприятия: в нем совершенная свобода, покой и ясность представлены так, что исключается любая возможность описания или обсуждения. Здесь любые определения парадоксальны.

Взаимосвязь между этими двумя группами безграничных объектов может быть выражена следующим образом: