Мы возвратимся к обработке лицевой информации в разделе, посвященном формированию у детей прототипа. Теперь мы рассмотрим тему кратковременной памяти.

Память

Как мы уже говорили раньше, память — это один из самых важных когнитивных процессов. Без памяти мы не смогли бы управлять своим поведением, оказавшись в сбивающем с толку потоке бессмысленных событий; при наличии же памяти события становятся понятными.

Два следующих вопроса — одни из наиболее спорных и горячо обсуждаемых в психологии: 1) в какой момент в ходе человеческого развития проявляется память; 2) насколько память точна. Эти вопросы возникли в связи с многочисленными случаями появления ложных воспоминаний при даче свидетельских показаний в суде, когда рассказы о предполагаемом насилии по отношению к детям являлись результатом припоминания событий под влиянием другого человека, в особенности психотерапевта. Что мы знаем о детских воспоминаниях?

Младенческая память. Всем известно, и тому есть научное подтверждение, что младенцы могут помнить о некоторых событиях и формировать понятия (Mandler & McDonough, 1998). В основном дети обнаруживают узнавание ранее виденных стимулов, например лиц своих матерей, или классические условные рефлексы (подробнее см. Rovee-Collier, 1990, 1999). Кроме того, у младенцев отчетливо фиксируются имитация и научение. Эти результаты не предполагают, однако, что воспоминания детей того же типа, что и воспоминания взрослых (Eacott, 1999). Первые попытки обнаружить самые ранние воспоминания, как правило, опирались на использование интроспективных отчетов (например: «Каковы ваши самые первые воспоминания?»). Было установлено, что средний возраст, о котором сохранились воспоминания, был равен 39-42 мес.

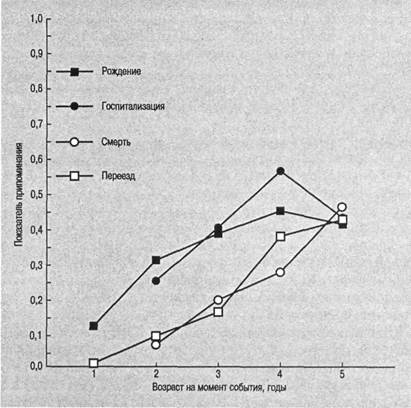

В тщательно разработанном эксперименте Ашера и Найссера (Usher & Neisser, 1993) детская память и ее противоположность — детская амнезия — проверялись у 222 студентов колледжа, которым задавали вопросы о четырех, поддающихся датировке событиях — рождении младшего брата, госпитализации, смерти члена семьи и переезде семьи. Время этих события можно было проверить по документам: они происходили, когда испытуемым было 1,2,3,4 года или 5 лет. Результаты эксперимента приведены на рис. 13.14.

Рис. 13.14. Средние результаты припоминания для четырех контрольных событий как функция возраста, в котором произошло событие

Детская амнезия, или неспособность вспомнить фактически произошедшее событие, охватывала период до двухлетнего возраста в случаях госпитализации и рождения брата и до возраста 3 лет в случаях смерти близкого родственника и переезда семьи. Проявления детской амнезии, по-видимому, зависят от характера самого события, например рождения младшего брата и госпитализации, потенциально травмирующих эпизодов и вероятности припоминания события во взрослой жизни. Хотя возможно, что рассказы об этих событиях человек неоднократно слышал в детстве и ранней взрослости (см. полемику в книге Е. Loftus, 1993).

Обратите внимание на поразительные когнитивные изменения у этих младенцев, возраст которых равен 2,3,6, 9,12 и 15 мес. (Фотографии любезно предоставлены Каролин Рови-Колье.)

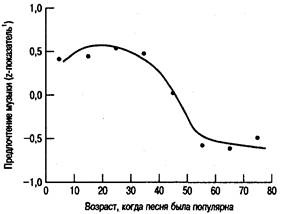

Если рассмотреть память у детей старшего возраста вплоть до ранней взрослости, можно сделать определенные выводы о памяти подростков. Есть множество данных о том, что на период между 10 и 30 годами приходится наибольшее количество автобиографических воспоминаний. Во многих случаях эти личные воспоминания, например особая дата, песня, автомобиль, платье, кольцо, выборы, любимый (или нелюбимый) преподаватель, обладатель награды Американской киноакадемии, друг, приключение в незнакомом городе, неловкая ситуация, являются наиболее яркими приметами того, что можно назвать «нашим временем». Этой теме посвящено много экспериментальных исследований, и ученые пришли к выводу, что лучше всего запоминаются события, происходящие в период юности и ранней взрослости. В качестве образца такого исследования рассмотрим данные, представленные на рис. 13.15; они получены Холбруком и Шиндлером (Holbrook & Schindler, 1998) и заимствованы нами из работы Рубина, Рахала и Пуна (Rubin, Rahhal & Poon, 1998). Исходя из того что предпочтения связаны с воспоминаниями, Лолбрук и Шиндлер проигрывали для 108 испытуемых в возрасте от 16 до 86 лет 30-секундные фрагменты из 28 песен и просили их оценить, насколько им нравилась каждая песня. Как показано на рисунке, люди отдавали предпочтение песням, которые были популярны в период их ранней взрослости. Данные других исследований, проведенных в Соединенных Штатах и других странах, подтвердили эти результаты. (Для обсуждения теорий, связанных с этим общеизвестным феноменом, см. Rubin, Rahhal & Poon, 1998.)

[89]

[89]

Рис. 13.15. Распределение предпочтений песен, популярных во времена юности, высказанных людьми в возрасте от 16 до 86 лет. Источник: Rubin, D. С, Rahhal, T. А. & Poon, L W. (1998). Things learned in early adulthood are remembered best. Memory & Cognition, 26, 3-19

Организация (укрупнение). Развитие сложных стратегий повторения — один из факторов развития навыков запоминания у детей школьного возраста. Другой не менее важный фактор — это способность опознавать и использовать потенциально полезные отношения высокого порядка, связывающие различные события. Ранее мы назвали это «организацией», или «укрупнением». В школьные годы у ребенка улучшается способность организовывать материал, который ему надо запомнить.

Как вы полагаете, какой из этих двух списков слов будет легче воспроизвести?

1) парта, рука, дерево, зал, бумага, часы, фермер, слово, пол;

2) яблоки, апельсины, виноград, рубашка, брюки, ботинок, собака, кошка, лошадь.

На самом деле второй список воспроизвести легче, если вы догадались, что слова в нем составляют три различные категории. Объединив эти слова в категории, можно получить правило высокого уровня, которое поможет вам при воспроизведении. Эксперименты показывают, что списки, включающие элементы из нескольких категорий, действительно гораздо легче воспроизвести, чем несвязанные слова. К нашему удивлению, исследования показывают, что примерно до третьего класса дети воспроизводят категориальные элементы ненамного лучше, чем несвязанные. С другой стороны, старшие дети воспроизводят элементы, которые можно распределить по категориям, значительно лучше, чем несвязанные (Vaughn, 1968; Lange, 1973). Эти результаты говорят о том, что старшие дети лучше опознают и используют категориальный состав стимулов для улучшения своей памяти.