Вавилов, таким образом, исследовал окультуренные растения и связанную с ними деятельность. Он первым обратил внимание на то, что селекция растений, в соответствии с полезными человеку характеристиками, может спровоцировать феномен мимикрии среди других растений с самыми непредсказуемыми последствиями и далеко не всегда негативными, как можно было бы подумать. Многие растения, выращиваемые человеком сегодня, стали таковыми благодаря способности к мимикрии.

Возьмем, к примеру, рожь (Secale cereale), растение, выращиваемое в качестве сельскохозяйственной культуры уже не менее трех тысяч лет. Этот злак когда-то был сорной травой на полях пшеницы и ячменя, и постепенно, подражая соседям, добился соответствующих характеристик у собственных семян. Чтобы понять, каким образом сорняк может превратиться во вполне приличное сельскохозяйственное растение, мы должны поставить себя на место древних земледельцев. Вообразите себе наших предков, которые постепенно дополняли охоту и собирательство поиском растений, которых можно было бы приручить. Какими принципами они руководствовались? Что определяло выбор? Уверен – они выбирали виды с самыми крупными семенами и самым обильным урожаем, который было легко собирать – таковы колоски. Совершенно точно их не могли заинтересовать растения, которые спонтанно разбрасывают семена: собирать зерно с земли слишком утомительно.

Превращение человека из собирателя в земледельца было долгим и трудным процессом, он сопровождался ошибками и размышлениями. Можно с уверенностью сказать, что некоторые растения, такие как пшеница или ячмень, с их крупными зернами и колосьями, в которых зерна вызревают, полностью соответствовали ожиданиям первых земледельцев, а потому и были отобраны одними из первых для нужд сельского хозяйства. Однако вместе с этими прекрасными растениями люди, не отдавая себе в том отчет, окультурили и росшие по соседству сорняки.

Так началась история ржи, которая в начале пути мало чем отличалась от сорняка.

Рожь (Secale cereale) – типичный для зон умеренного климата злак. Люди начали выращивать ее примерно три тысячелетия назад, мигрируя из района современной Турции. Рожь прибыла на новое место жительства вместе с пшеницей, под которую она успешно мимикрировала (мимикрия Вавилова).

Предки той ржи, которую мы едим сегодня, могли служить классическим примером мимикрии Вавилова. Они были очень похожи на пшеницу и ячмень, и древние жители Плодородного полумесяца, чтобы отделить зерна от плевел, должны были бы тщательно перебирать посадочный материал в поисках незваных гостей. В те времена это было не самой легкой задачей, поэтому ржи удалось стать одним из самых распространенных сорняков. А когда пшеница и ячмень распространились на другие регионы, дальше на север, восток и запад, вместе с ними путешествие совершила и примкнувшая к ним рожь (самый эффективный распространитель семян – человек, не стоит об этом забывать). Так расширился ареал ее обитания.

Когда же рожь прибыла в места с более холодным климатом и менее плодородными почвами, ей удалось проявить собственные способности выживать в более суровых условиях, и она стала давать урожаи гораздо более обильные, чем пшеница и ячмень, и постепенно их вытеснила. Именно рожь стала в новых ареалах главным окультуренным растением.

История ржи представляет собой классическую историю мимикрии Вавилова со счастливым концом. Однако не все подобные истории кончаются хорошо. Можно вспомнить те случаи, когда виды-сорняки вырабатывают устойчивость к гербицидам, и чем больше гербицидов используется в сельском хозяйстве, тем более устойчивыми к ним становятся сорные растения. А в последние годы использование гербицидов росло по экспоненте. Благодаря неконтролируемому росту использования этих веществ некоторые из них, – такие, как, например, глифосфат, – привели к обратному, патологическому приросту генетически модифицированных видов, совершенно нечувствительных к их воздействию. Фермеры же используют гербициды бесконтрольно.

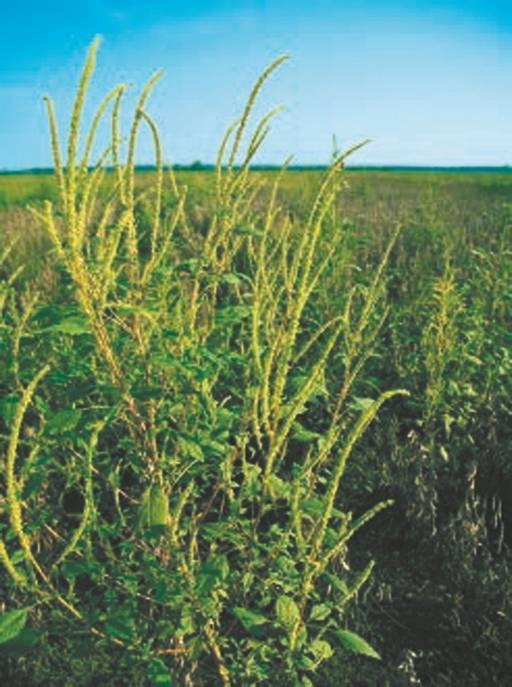

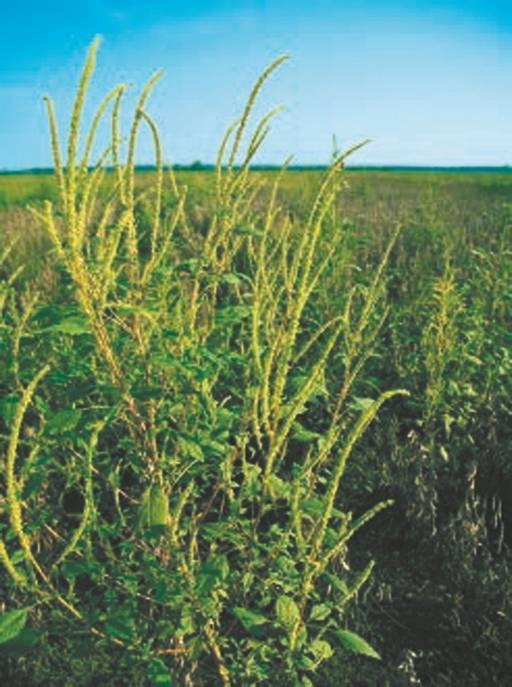

Амарант происходит из Центральной Америки. Его семена съедобны и похожи на семена злаковых (т.н. псевдозерновые).

Если главная культура хорошо защищена и не подвергается никакой опасности, зачем использовать все возрастающие количества гербицидов и устранять любой «раздражающий» сорняк? В качестве аргумента можно привести довольно пугающие данные по использованию гербицидов в сельском хозяйстве: в 1974 году только в США было использовано 360 тысяч килограммов глифосфата; в 2014 году – уже 113,4 миллиона килограммов. За 40 лет использование этого вещества выросло почти в 300 раз!

Подобное невероятное химическое воздействие на сорняки способствовало развитию устойчивости не только у видов, которые обыкновенно росли вместе с основной культурой, но и у мимикрирующих растений, про которых я писал выше. В США сегодня произрастают целые поля Amaranthus palmeri, вполне съедобного растения, ненавидимого фермерами – оно мешает монокультурным посевам. Амарант устойчив к воздействию глифосфата, и распространение этого злака на полях, засеянных кукурузой или соей, стало большой проблемой. С ним пытаются бороться с помощью все возрастающих доз глифосфата в смеси с другими гербицидами.

Эти устойчивые сорняки начали расти повсюду. Меня лично это совсем не беспокоит – я всегда любил сорные растения: их способность к выживанию там, где их никто не хочет видеть, восхищает меня так же, как их интеллект и приспособляемость. В любом случае подобное распространение растений не следовало бы останавливать гербицидами, разрушая все надежды на сохранение сельскохозяйственных экосистем. Для этого существуют другие способы, более бережные по отношению к окружающей среде.

Нам следует по возможности научиться сосуществовать. Мне, повторяю, эти растения симпатичны: они могли бы стать когда-нибудь полезными, как рожь, или наплевать на человека, как многие другие. Хорошо бы еще осознать, что ущерб, наносимый борьбой с сорняками окружающей среде, имеет отдаленные, но куда как более существенные последствия, чем те, которые они наносят нашим сельскохозяйственным посадкам.

О последствиях надо думать всегда…

Библиография

F. Baluška, S. Mancuso, Vision in plants via plant-specific ocelli?, «Trends in plant science», 21 (9), 2016, стр. 727–730.

Plant ocelli for visually guided plant behavior, «Trends in plant science», 22 (1), 2017, стр. 5–6.

C.M. Benbrook, Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally, «Environmental sciences Europe», 28 (1), 2016, стр. 3.

S.P. Brown, W.D. Hamilton, Autumn tree colours as a handicap signal, «Proceedings of the Royal Society of London B», 268 (1475), 2001, стр. 1489–1493.

F. Darwin, Lectures on the physiology of movement in plants. V. The sense-organs for gravity and light, «New phytologist», 6, 1907, стр. 69–76.