Куда более впечатлило бы научную общественность, сумей он показать, что его новая теория предсказывает некое явление, в реальность которого никто не верил. Проверьте прогноз и убедитесь, что он справедлив. Уже в 1912 году, в Праге, Эйнштейн подумывал об этом. И понял: пожалуй, такое возможно!

* * *

Вспомним металлические шарики, бодро катящиеся по туго натянутому батуту. Скользя по плоским участкам, они двигались по стремительным прямым линиям. Приближаясь же к прогибу в центре батута (там, где его проминает небольшой камень, представляющий наше Солнце), эти шарики отклоняются в его сторону, покоряясь геометрии прогиба. Наше светило настолько массивно, что вызывает колоссальный «прогиб» в окружающем пространстве, вдоль которого и скользит Земля – подобно шарику в рулеточном колесе. И только сила, изначально увлекающая нашу планету вперед, препятствует тому, чтобы Земля при таком вращении столкнулась с Солнцем (рулеточный шарик все время норовит приблизиться к центру колеса).

Размышляя о том, как бы проверить свою теорию гравитации, Эйнштейн понял: такому воздействию кривизны пространства подвергаются не только планеты. Свет также может «изгибаться» под влиянием гравитации.

На первый взгляд это кажется невозможным. Нас учат: если посветить фонариком из корзины одного воздушного шара в корзину другого, свет всегда пойдет по прямой, и неважно, где находятся эти шары – высоко над пустынным Тихим океаном или близ Эвереста. Луч света всегда будет двигаться по прямой, он и не подумает отклоняться всего лишь из-за того, что рядом с ним высится массивная гора.

Однако, предположил Эйнштейн, представление о том, что свет движется всегда по прямым линиям, на самом деле только иллюзия, в основе которой лежит тот факт, что мы живем на планете со сравнительно слабой гравитацией. Если же мы сумеем заглянуть в области, где гравитация гораздо сильнее, у нас появится возможность обнаружить там, в таком пространстве, невидимые траншеи, изгибающие свет, который летит мимо них – или по ним.

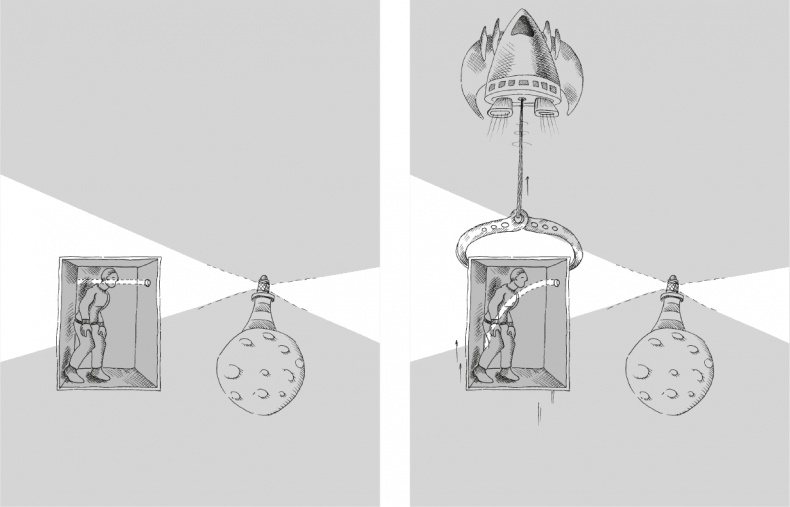

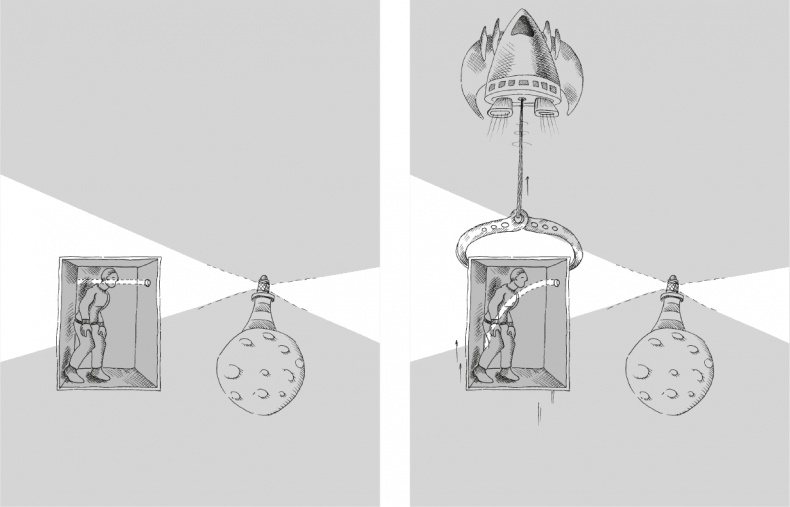

Почему так должно происходить? Вернемся к простейшему мысленному эксперименту Эйнштейна, описанному выше, и слегка изменим его условия. Представьте себе, что вы очнулись в замкнутой кабине, не паря в ней, а ощущая силу, прижимающую вас к полу. Ситуация, опять же, неоднозначная. Она может означать, что вы благополучно приземлились на родную планету, ваше ужасное путешествие окончено и когда откроется люк, вы гордо выйдете навстречу ликующей толпе, которая вас с нетерпением ожидает. Однако может она означать и то, что вы находитесь в космосе, просто вашу кабину захватили космические пираты, прикрепили к ней крюк и теперь безжалостно тащат ее к своему кораблю [для вас это направление – «вверх»]. Если правильно подобрать ускорение пиратского корабля, вас будет прижимать к полу с той же силой, как и пассажира лифта, привычно едущего на первый этаж. Этот эффект нам знаком и по ситуации, когда машина, в которой мы сидим, внезапно разгоняется, и нас вдавливает в спинку кресла. Закройте глаза, не обращайте внимания на рев мотора и представьте себя на планете, чья мощная гравитация могла бы с той же силой прижимать вас к креслу.

Вернемся к нашему мысленному эксперименту. Если вашу кабину захватили пираты и вы все-таки ухитрились найти в ней иллюминатор, поднимите его металлическую крышку: может статься, в окошко ударит луч космического маяка с высокоразвитой планеты, как раз подвернувшейся на пути. Если вы не движетесь, то увидите, как луч проникает в иллюминатор и отражается от стенки – в точности напротив того места, куда он вошел. Но если ваши похитители ускоряют кабину, упорно волоча ее «вверх», то по мере того, как луч света будет пересекать кабину, она несколько сместится вперед, так что он будет ударять в противоположную стенку уже не строго напротив иллюминатора, в который проник: ему придется искривиться, ударив в стенку чуть ниже.

Эта вторая часть мысленного эксперимента отражает одно из основополагающих воззрений Эйнштейна, которое можно назвать наблюдательской демократией: убежденность в том, что в обычной жизни никто автоматически не заслуживает большего права, чем другие, и никакой наблюдатель не может сказать, что его точка обозрения некоего события автоматически «лучше», чем у всех прочих. В нашем мысленном эксперименте это означает, что при подходящем ускорении никто не в состоянии определить, тянут его (находящегося в кабине космического корабля) куда-то из одних космических далей в другие или же он неподвижно стоит в запертой комнате на Земле. Внутри одного такого помещения мы должны видеть точно то же, что видели бы внутри другого.

Как такое может быть? Сравним две ситуации: то, как мы видели бы космический маяк из стационарной кабины на Земле – и из кабины, захваченной пиратами и мчащейся в просторах космоса. В кабине, где вас прижимает к полу с силой 1 g (потому что вас влекут за собой злобные пираты), луч света изгибается по мере своего движения через помещение. В статичной кабине на Земле, где вас также прижимает к полу с силой 1 g (потому что Земля порождает «настоящую», «естественную» гравитацию), свет тоже должен бы изгибаться, проходя сквозь помещение. (Почему?

Если бы изгиб луча не был одинаков, вы сумели бы отличить эти два места, а мы условились, что это невозможно.)

На основе этого простенького мысленного опыта Эйнштейн сделал вывод: свет в гравитационном поле изгибается… причем точно так же, как если бы мы наблюдали его с какой-то ускоряющейся точки. А такое предположение он вполне мог проверить. Основная схема этого подхода брезжила в его мозгу в течение долгих лет, приведших к созданию общей теории относительности, хотя детали стали ему ясны, лишь когда в 1915 году он создал окончательный вариант теории.

Реальный эксперимент, который представил себе Эйнштейн, тоже отличался простотой – во всяком случае, по научным меркам. Требовалось просто найти какой-то объект колоссальной массы, достаточно крупный и тяжелый для того, чтобы создать в окружающем пространстве огромный прогиб, и затем останется лишь посмотреть, будут ли отклоняться от курса ускоряющиеся лучи света, пролетающие рядом, – подобно тому, как гоночный болид прижимается к внутреннему краю трека, входя в вираж. Эйнштейн предсказывал: наблюдая лучи света, видимые на периферии подобного массивного объекта, можно будет разглядеть и то, что находится за ним, – благодаря тому, что кривизна пространства, обусловленная гравитацией, перенаправит свет от «спрятанного» объекта в глаза наблюдателя.

Эйнштейну было ясно: в нашей Солнечной системе имеется для этого лишь один подходящий кандидат – само Солнце. Оно достаточно массивно, чтобы сильно искривлять пространство и, следовательно, оказывать заметное влияние на лучи света, проходящие рядом с этим светилом. Но обычно такой эффект засечь очень трудно. Если лучи и искривляются, то лишь ненамного – всего на какие-то доли градуса. В дневное время, когда мы привычно наблюдаем Солнце, его лучи и протуберанцы слишком ярки, чтобы дать нам возможность различить свет далеких звезд – свет, который может отклоняться, проходя близ нашего светила.