В начале их романа Эльза соглашалась с Эйнштейном насчет удовольствий неформальной связи, и ей как будто даже нравилось, когда он вышучивал богатых чопорных берлинцев. Но как только они вместе зажили в ее огромной семикомнатной квартире, в доме с гигантским вестибюлем и швейцаром в ливрее, он почувствовал себя среди этих персидских ковров, громоздкой мебели, бесчисленных шкафчиков с дорогим фарфором словно в западне. Некоторые из знакомых Эльзы иногда не прочь были поразмышлять, однако большинство, как он все больше убеждался, относились к породе беспечных светских болтунов. Но хуже всего было то, что жена стала его опекать, словно ребенка! «Помню, – писала ее дочь, – как мать частенько говорила за обедом: Альберт, хватит мечтать, ешь!» Все это выглядело совсем не романтично.

Вскоре Эйнштейн стал заводить интрижки на стороне. Уже само его присутствие, как вспоминал один архитектор, неплохо его знавший, «действовало на окружающих дам словно магнит на железные опилки». Некоторые из этих дам были моложе Эльзы, некоторые – богаче, а некоторые сочетали в себе оба качества. Они видели перед собой одного из самых знаменитых людей на планете, который при этом не походил на стереотипный образ черствого, сухого интеллектуала. Он по-прежнему пребывал в хорошей физической форме, был широкоплеч (это отмечали друзья, видевшие его без рубашки), любил еврейские анекдоты и грубый швабский юморок. Некоторые актрисы (например, знаменитая Луиза Райнер) вскоре пожелали, чтобы их видели в его обществе. Он проводил вечера у одной богатой вдовы на ее берлинской вилле. Вместе с другой дамой, модным антрепренером, ездил на концерты или в театр, охотно пользуясь принадлежащим ей лимузином с шофером.

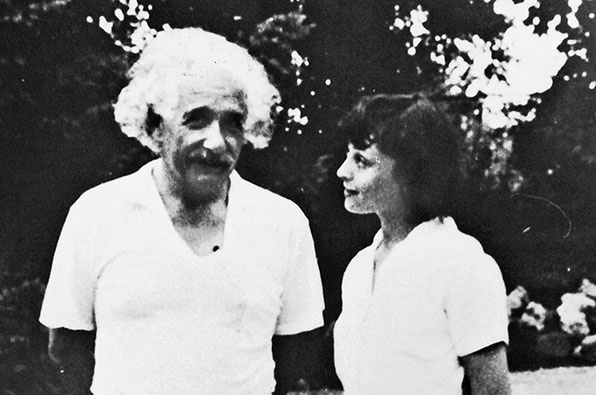

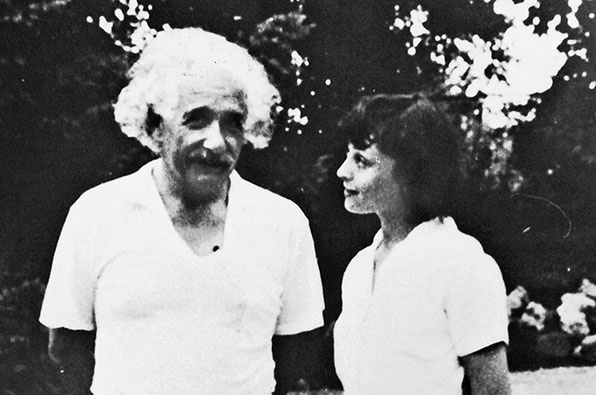

Эйнштейн с Луизой Райнер, американской актрисой немецкоавстрийского происхождения (середина 1930-х гг.). Ее ревнивый муж был уже в ту пору убежден, что у парочки страстный роман, хотя пик этих отношений пришелся на середину 1920-х.

Контраст между приятельницами Эйнштейна и Эльзой с ее беспрерывной болтовней и нарастающим разочарованием, оказался болезненным для всех участников этой драмы. Эйнштейну нравилось ходить под парусом, и когда ему удавалось выкроить свободное время, он отправлялся в их загородный дом на озере под Берлином, где ого ждала небольшая яхта Tümmler («Морская свинья»). Часами он в одиночестве кружил на ней по озеру, задумчиво шевеля рулем, пока ветер носил посудину туда-сюда. Его тамошняя экономка описывала одну его частую гостью, регулярно появлявшуюся в доме в отсутствие Эльзы: «Австрийская дама, моложе, чем фрау профессор, очень привлекательная, живая, обожала смеяться, в точности как сам герр профессор». В один памятный денек Эльза обнаружила на яхте «деталь туалета» другой женщины, и у супругов вспыхнули с виду холодные, но весьма яростные препирательства, тянувшиеся, с перерывами, несколько недель. Мужчины и женщины не созданы для моногамии, настаивал он, а Эльза признавалась близким подругам: жить с гением нелегко, о нет, очень даже нелегко.

Этот брак отнюдь не стал воплощением его или ее мечтаний. В письме, где Эйнштейн утешал взрослых детей Бессо после его кончины, он признавался: «По-человечески я в нем больше всего восхищался тем, что он сумел много лет прожить со своей женой не только в мире, но и в неизменной гармонии; к стыду моему, мне это не удалось, причем дважды».

Все бы ничего, будь это единственная трудность в жизни Эйнштейна. Но еще в 1917 году, когда, казалось бы, он мог вовсю наслаждаться триумфом после своего великого открытия, Эйнштейн обнаружил – как ему представлялось – катастрофический недостаток в своем великом уравнении (которое мы передаем здесь просто как G = T). И в 1920-е годы эта ошибка угнетала и мучила его все больше и больше.

* * *

В декабре 1915 года, выведя свою гениальную формулу G = Т, Эйнштейн с полным правом мог торжествовать, но эта работа его вымотала невероятно. Лишь к середине 1916-го он взялся за новую задачу, и лишь к концу года нашел в себе силы вернуться к G = Т.

До сих пор он рассматривал, как это уравнение описывает индивидуальные звезды и планеты (например, орбиту Меркурия или траекторию света далеких звезд, проходящего близ Солнца). Теперь же Эйнштейн решил «заняться более обширными участками физической вселенной». Ему хотелось понять, как его уравнение может применяться для рассмотрения всей Вселенной в целом.

Здесь-то он и углядел то, что счел катастрофической ошибкой. Ученые того времени полагали Вселенную чем-то статичным, фиксированным, неизменным – пространством, простирающимся на огромные расстояния, в котором существует бесчисленное множество звезд. Некоторые из них иногда могут слегка перемещаться, однако в целом Вселенная никогда не меняется. Но когда Эйнштейн пристально взглянул на свое соотношение G = T, ему стало ясно: оно предсказывает совсем иное. Если «Вещи», парящие в пространстве, достаточно отделены друг от друга, его уравнение позволяет им всем разлетаться под действием собственного хаотического движения. Мало того, уравнение как будто допускало и другой возможный сценарий. Если «Вещи», в определенном количестве плавающие в космосе, окажутся в достаточной близости друг от друга, они начнут «слипаться», и кривизна пространства, которую они при этом создадут, заставит еще большее количество объектов смещаться в их сторону, тем самым порождая неудержимый коллапс (схлопывание).

Это как если бы в Тихий океан рухнул гигантский объект, породив колоссальный водоворот, затягивающий в себя все на планете: воды, потом – острова, а вскоре – целые континенты. В масштабах Вселенной это означало бы постепенное появление раскинувшейся на все небо «долины», всасывающей в себя все вокруг. Более того, долина вскоре начала бы сворачиваться, поскольку плотность Вещей в ней (всех масс и энергий, которые в нее устремляются) еще сильнее увеличила бы геометрическую кривизну этой области, так что само пространство стало бы схлопываться.

Такое следствие его теории казалось невозможным. Не будучи астрономом, Эйнштейн все-таки знал основы этой науки. Считалось, что наша звездная система состоит из планет, вращающихся вокруг центра – Солнца. А наша Галактика (Млечный Путь) полна подобных звезд: некоторые больше Солнца, некоторые меньше, но все находятся в более или менее фиксированном положении. А больше ничего нет. Иммануил Кант называл это «Вселенной-островом»: чем-то фиксированным, стабильным, вечно неизменным. Вот почему те созвездия, о которых упоминали древние (Дева, Стрелец и т. п.), по-прежнему занимают примерно такое же положение на ночном небе, как и в Античную эпоху. Теперь же Эйнштейн увидел, что если его простое соотношение G = T, выведенное в 1915 году, справедливо, то такого не может быть: все во Вселенной должно находиться в постоянном движении.

Он оказался перед лицом непростой дилеммы. Да, он любил свое уравнение за простоту и ясность. Приятно было думать, что Вселенная устроена согласно столь несложному и красивому закону. Уравнение позволяло делать замечательно четкие предсказания о происходящем в Солнечной системе (скажем, о том, как звездный свет будет отклоняться, проходя близ Солнца). Однако это же уравнение, судя по всему, предсказывало и то, что в гораздо более широких масштабах Вселенная как целое меняется: все звезды в космосе когда-нибудь или навсегда разлетятся, или сольются в единый сгусток. Но каждый уважаемый астроном скажет, что такая картина неверна, ибо все наблюдения показывали: Вселенная стабильна и никогда не меняется в размерах. Неужели общее мнение ведущих астрономов мира ошибочно?