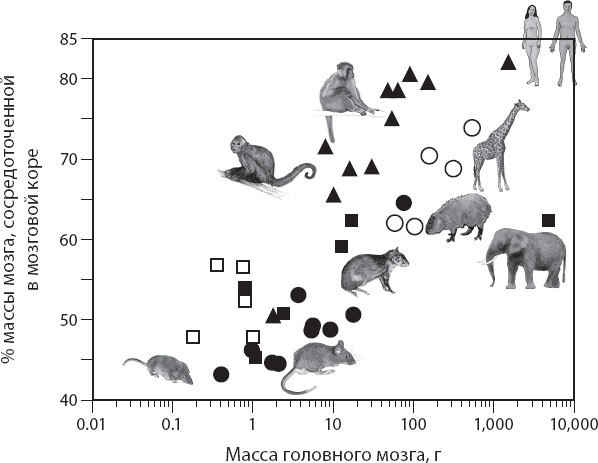

Поскольку первые в истории млекопитающие были малы, то увеличение относительной массы мозговой коры параллельно с увеличением массы головного мозга является основой идеи о том, что в ходе эволюции кора претерпела как абсолютное, так и относительное увеличение, медленно завоевывая господствующее положение в мозге – как по массе, так, возможно, и по функциям

[127] – и у приматов, и у остальных видов млекопитающих. Это очень важная концепция: дело в том, что кора получает и обрабатывает информацию от всех остальных отделов головного мозга, добавляя новый уровень сложности, и увеличение объема коры относительно всех остальных отделов мозга, в принципе, означает, что чем больше становится мозг, тем больше он способен к сложным и гибким функциям и формам поведения, помимо простого управления работой тела.

На вершине этой пирамиды, вероятно, находится кора головного мозга человека с ее наибольшим относительным размером в сравнении с общей массой всего мозга. Однако этого и следовало ожидать, потому что мы приматы и потому что у нас самый большой мозг и мозговая кора, а не потому, что мы какие-то особенные. Итак, люди – это всего лишь продолжение обычного эволюционного тренда.

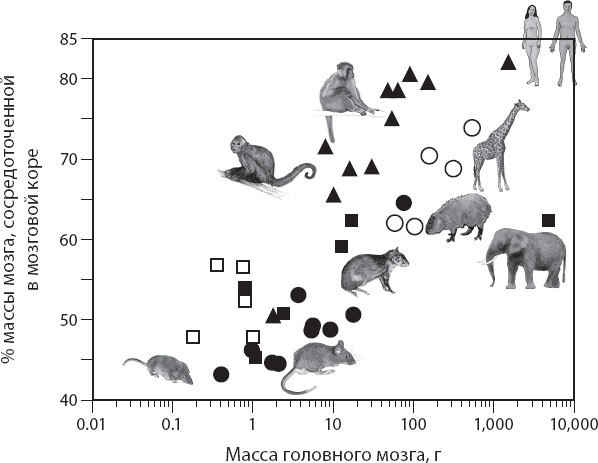

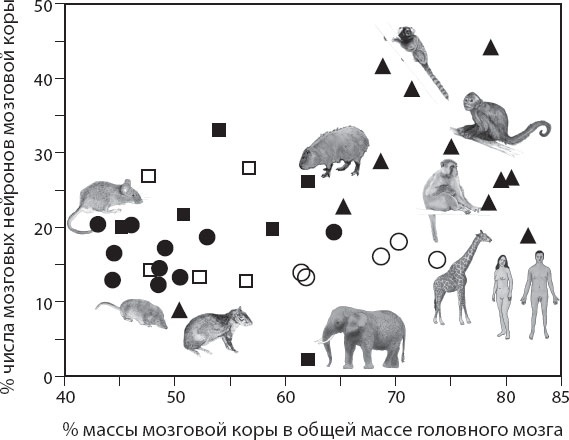

Рис. 7.2. У более массивного мозга больше и кора, но относительная масса коры различна в разных группах млекопитающих. Кора относительно больше у насекомоядных (светлые квадратики), чем у африканских зверей (черные квадратики) и у грызунов (черные кружки) со сходной массой головного мозга, и еще больше у приматов (треугольники), чем у парнокопытных (светлые кружки) и у грызунов со сходной общей массой головного мозга. Относительная масса мозговой коры у человека больше, чем у всех остальных исследованных нами групп животных

В любом случае это «преобладание» увеличенной коры в осуществлении мозговых функций предполагает, что относительно крупная мозговая кора располагает и относительно большим числом нейронов. Это была основная гипотеза, которая должна была подтвердить важность увеличения массы коры в ходе эволюции, однако ввиду отсутствия данных о числе нейронов ее еще только предстояло доказать.

Теперь, когда такие данные у нас были, мы смогли проверить, действительно ли больший мозг с непропорционально большой корой обладает непропорционально большим числом нейронов в коре, что согласовалось бы с преобладающей ролью коры в осуществлении мозговых функций, и, в частности, действительно ли кора человеческого мозга не только располагает самым большим абсолютным числом нейронов, но также и наибольшим относительным их числом в общем количестве нейронов головного мозга.

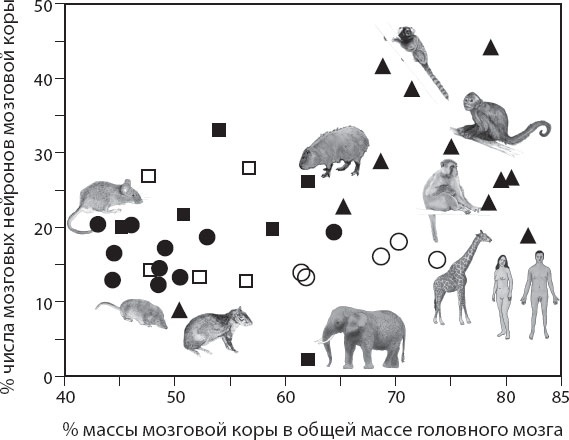

Вот тут-то мы и получили первый неожиданный сюрприз: в обоих случаях ответ оказался отрицательным. Если относительно большая кора располагает относительно большим числом нейронов, то должна наблюдаться положительная корреляция между процентной долей массы и процентной долей числа нейронов мозговой коры. Но такой корреляции мы не обнаружили: как показано на рис. 7.3, наблюдается множество самых разнообразных вариаций, но в мозге подавляющего большинства млекопитающих, независимо от ее относительного размера, кора головного мозга содержит все те же 15–25 % всех нейронов головного мозга. В частности, кора мозга человека содержит лишь 19 % от общего числа нейронов мозга, несмотря на то что масса коры составляет 82 % от массы целого мозга. Эти результаты совпадают с данными, полученными при исследовании мозга морской свинки и капибары, у которых кора содержит 19 % нейронов целого мозга, хотя по массе их кора составляет 53 и 62 % соответственно, в сравнении с нашими 82 %. Таким образом, увеличение объема коры в ходе эволюции млекопитающих касалось только доли и абсолютного значения массы, но не относительного числа нейронов. Даже несмотря на то что более массивная кора имеет большее число нейронов в каждой группе млекопитающих, относительно более крупная кора не содержит относительно большую долю нейронов мозга.

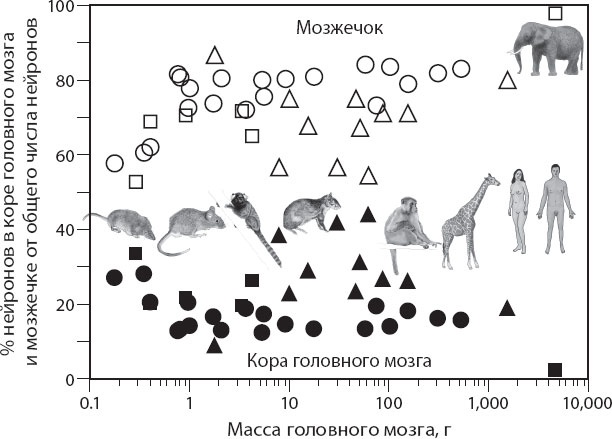

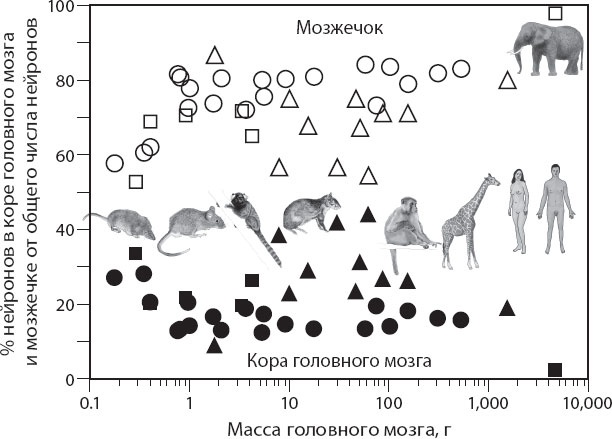

Как такое может быть? Как может мозговая кора становиться крупнее по относительной массе, но не содержать относительно большего числа нейронов? С точки зрения математики остается только один выход и одно возможное объяснение: какая-то структура приобретает нейроны одновременно с корой, но массу набирает медленнее, чем кора. Этой структурой оказался мозжечок. Как показано на рис. 7.4, в мозжечке млекопитающих находится около 80 % всех нейронов головного мозга, за исключением африканского слона, у которого в мозжечке содержится 98 % всех нейронов мозга.

Рис. 7.3. Относительно большая по массе кора не содержит относительно наибольшего числа нейронов. Этот показатель широко варьирует, но у большинства видов кора мозга содержит 15–25 % всех мозговых нейронов независимо от ее относительной массы у насекомоядных (светлые квадратики), африканских зверей (черные квадратики), грызунов (черные кружки), парнокопытных (светлые кружки) и приматов (треугольники). Единственным исключением является африканский слон, кора которого содержит всего лишь 2 % всех нейронов головного мозга

Соотнеся переменные значения числа нейронов мозжечка с числом нейронов мозговой коры, мы не обнаружили никакого численного превосходства корковых нейронов над нейронами мозжечка по мере роста массы мозга; наоборот, эти структуры приобретали нейроны в соотношении 4:1 в пользу мозжечка, то есть наклон прямой зависимости этих двух величин (рис. 7.5) оказался равен четырем.

Из-за разницы в правилах нейронного шкалирования между корой и мозжечком (вспомним, что у животных, не принадлежащих к отряду приматов, средняя масса отдельных нейронов мозговой коры возрастает быстрее, чем средняя масса нейронов мозжечка) кора увеличивает свою массу (и объем) намного быстрее, чем мозжечок, и, таким образом, становится относительно больше, чем мозжечок (и остальные отделы мозга), несмотря даже на то что отношение числа нейронов мозжечка к числу нейронов мозговой коры остается постоянным: мозжечок приобретает в четыре раза больше нейронов, чем кора, – на один нейрон коры приходятся четыре нейрона мозжечка. Даже у приматов весьма небольшой разницы между показателями степени функций, описывающих правила нейронного шкалирования в коре и в мозжечке, вполне достаточно для того, чтобы привести к разнице в несколько порядков величин между числом нейронов в этих структурах и к увеличению относительной массы коры у животных с более крупным мозгом. Это согласованное, линейное добавление нейронов к коре и мозжечку, в сочетании с разными правилами нейронного шкалирования в каждой структуре, объясняет, как именно мозговая кора становится большей по массе относительно целого мозга, но, несмотря на это, содержит все те же 15–25 % от общего числа нейронов головного мозга.

Рис. 7.4. Мозжечок (светлые символы) содержит около 80 % всех нейронов головного мозга у большинства видов млекопитающих, в то время как мозговая кора (черные символы) имеет 15–20 % всех мозговых нейронов у насекомоядных, грызунов и парнокопытных (кружки), африканских зверей (квадратики; за исключением слона) и приматов (треугольники). Аутсайдером является слон, мозговая кора которого содержит лишь 2,2 % всех мозговых нейронов, а 97,5 % нейронов содержатся в мозжечке, а на остальные отделы мозга приходится 0,3 % всех нейронов