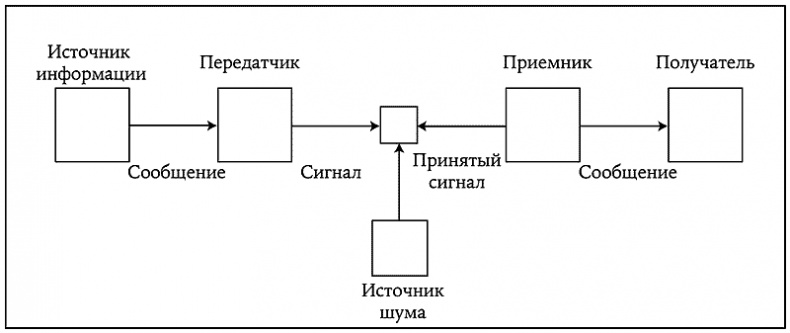

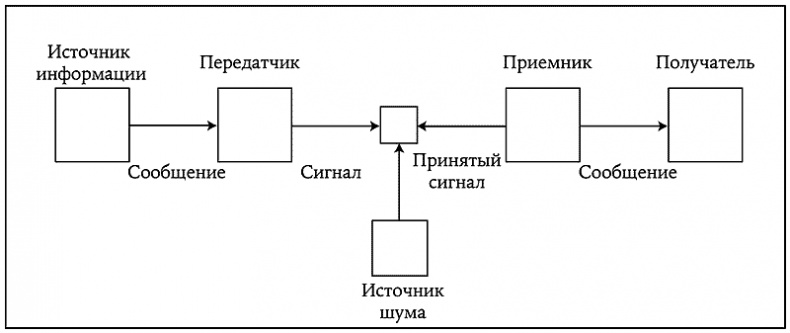

Рис. 35. Метафора канала связи для описания коммуникации по Шеннону.

В конце 1940-х — начале 1950-х гг., когда Шеннон писал свою новаторскую работу, исследований в области формализации теории коммуникации почти не было (хотя исследования Алана Тьюринга, работавшего над расшифровкой кода немецкой шифровальной машины «Энигма», определенно являются фундаментальными в этой области). Шеннон был исследователем в Bell Labs. Его работа заключалась в том, чтобы разобраться в коммуникации и описать ее в виде математических моделей, чтобы компания Bell могла создавать более совершенные телефоны.

Как видно на рис. 35, в представлении Шеннона нет места внешнему влиянию на процесс коммуникации со стороны культуры, контекста, жестов или интонации. Как будто все, что нужно для коммуникации, — это два мозга, два голосовых аппарата и два набора органов слуха. Шеннон был знаком с Тьюрингом и другими основателями теории алгоритмов. Свою систему он разработал к 1948 г. С тех пор она считается фундаментальной базой многих исследований в когнитивистике, электронике, лингвистике, психологии, математике и других областях.

Но Спербер и Уилсон, основываясь на работах Грайса, Сёрла, Остина и других, заявили: «Метафора канала связи когда-то была актуальна, но ее времена прошли. Она совсем не отражает того, что происходит в человеческой коммуникации. Канал — просто ряд точек в гораздо более масштабном наборе событий и процессов, на которых основывается коммуникация». С точки зрения теории релевантности, когда кто-нибудь рассказывает историю, вступает в разговор или произносит предложение, всегда существует контекст высказывания. Кроме того, собеседники исходят из того, что каждый участник конкретного коммуникативного события — истории, речи, разговора — знает контекст и релевантность контекста с тем, о чем идет речь, а потому может правильно понимать сказанное и реагировать на него. Человек не станет что-то говорить, если это что-то нерелевантно. Человек не предполагает и не интерпретирует что-либо, если это не относится к контексту, в котором ведется разговор. Потому, если один человек что-то говорит другому человеку, слушающий будет исходить из того, что сказанное релевантно, и попытается понять сказанное или написанное.

Приведем конкретный пример. В чем релевантность обсуждения теории релевантности или принципа кооперации Грайса в книге об эволюции языка? Читатель пытается осмыслить предложения, которые читает, но делает это, исходя из предположения, что они будут тем или иным образом связаны с общей темой — эволюцией языка. Так и есть. Но, прежде чем мы обратимся к эволюционному значению этих идей, следует обсудить еще одну вещь, относящуюся к теме «возникновения языка из контекста», — разговор. Это высшая точка эволюции нашего вида.

Внешне разговор выглядит вполне обычно. Я что-то говорю. Вы что-то говорите. Мы обдумываем сказанное другим, а может быть, и нет. Потом мы заканчиваем разговор, прощаемся и расходимся. Что-то вроде этого. Нельзя сказать, что такой взгляд на разговор неверен. Он просто крайне неполон. Следовательно, чтобы разобраться в том, как язык эволюционировал до «приемлемого уровня», нужно изучить, как функционирует разговор. Вот фрагмент разговора одной семейной пары, с которой я регулярно общаюсь:

Жена. В четверг мы во сколько Мигеля заберем?

Муж. Я тебе уже говорил.

Жена. Да, но тогда ты собирался после работы за ним заехать. А мы же сразу за ним едем.

Муж. Время от этого не меняется.

Жена. Просто скажи, во сколько мы будем выезжать, — мне надо позвонить догситтеру.

Муж. В любое время. Только чтоб мы успели добраться до его дома с десяти до двенадцати.

Жена. Ты можешь мне просто время назвать? Зачем все эти выкрутасы?

Муж. Я назвал тебе временной промежуток, дальше сама думай, во сколько.

Жена. Я вообще не уверена, что хочу ехать.

Муж. Отлично.

Интерпретация этого разговора зависит не только от буквального значения слов, но и от личности говорящих, культурных понятий (время, поездка на машине за третьим человеком), а также от того факта, что оба собеседника утомлены. Один хочет добиться четкости и определенности. Второму не хочется загонять себя в жесткие временные рамки (в некоторых случаях их роли в отношении времени и пунктуальности могут меняться). Кроме того, когда жена говорит: «Я вообще не уверена, что хочу ехать», значение фразы не буквальное. Оба собеседника очень хотят съездить на пляж с другом, которого обсуждают. Эта фраза произнесена для того, чтобы выразить что-то вроде «Раз ты не можешь просто ответить на мой вопрос и назвать конкретное время, значит, тебя мои чувства не волнуют». Последняя дерзкая реплика — «Отлично» — в данном контексте тоже не буквальна. Она означает: «Если ты собираешься из-за этого такой шум поднимать, я не буду отвечать на твои вопросы так, как ты ожидаешь». Помимо юмористической ценности такие разговоры показывают, что интерпретация высказываний и всего разговора целиком возможна только на основе обширных знаний о культуре, местных обстоятельствах, отношениях между собеседниками и о личностях самих собеседников. Шенноновская метафора канала связи тут мало чем поможет.

Еще раз отметим: язык, психология и культура эволюционировали совместно, что привело к формированию контекстуальной связи между миром, личностями, культурными знаниями, актуальными событиями и другими явлениями. Благодаря этой связи возможна полная интерпретация языка. Кроме того, в зависимости от культуры процесс интерпретации может быть организован по-разному. Рассмотрим несколько разговоров и описание процесса изготовления стрел на языке пираха.

Приветствия в языке пираха:

Ti soxóá. «Я уже».

Xigíai. Soxóá. «Хорошо. Уже».

Или такой разговор:

Ti gí poogáíhiai baagábogi. «Я даю тебе банан».

Xigíai. «Хорошо».

Еще один разговор, цель которого — сообщить, что вы уходите. В английском люди говорят что-нибудь вроде: «I am leaving now, goodbye» («Я ухожу. До свидания!»).

Ti soxóá. «Я уже».

Gíxai soxóá. «Ты уже».

Soxóá. «Уже».

В пираха нет слов «спасибо», «до свидания», «здравствуйте» и подобных. Лингвисты называют их «фатическими» языковыми единицами. В пираха большая часть значения определяется контекстом, например в очевидных ситуациях приветствия или прощания. Они не видят необходимости говорить «спасибо» отчасти потому, что подарок связывается с ожиданием ответного действия. Если я даю вам банан сегодня, то вы должны будете что-то дать мне, например рыбу, когда у вас будет возможность. Это не озвучивается. Такие вещи культурно обусловлены. Так что «дарение» на самом деле — обмен. Если намерением говорящего является подарок в том смысле, который вкладывают в него англоговорящие, то есть ответное действие не ожидается, я бы сказал: