Хотя кажется, что это утверждение подкреплено фактами, опора на археологические данные у него отсутствует. Мы не знаем, действительно ли история войн уходит корнями во времена самых древних наших предков. И похожи ли были эти предки на шимпанзе. Поскольку в дождевых лесах останки плохо фоссилизируются

[162], размеры и внешний вид этих предков нам неизвестны. Скорее всего, они были человекообразными обезьянами, но с тех пор сильные изменения претерпел не только наш род, но и все человекообразные обезьяны. Ни по одному из ныне существующих видов невозможно определить наше происхождение. Последний общий предок людей и человекообразных обезьян – именно его обычно называют «недостающим звеном» – мог напоминать шимпанзе, бонобо, гориллу, орангутана или кого-то еще. Некоторые специалисты ставят на гиббона – тоже человекообразную обезьяну, но не из «больших», которые ходят, опираясь на костяшки пальцев. Гиббоны – брахиаторы, то есть передвигаются по ветвям деревьев за счет брахиации – раскачивания на руках.

Самая, пожалуй, интригующая из этих кандидатур – бонобо, учитывая его миролюбивую натуру. Хотя существует много подтвержденных сообщений о том, что шимпанзе убивают себе подобных, применительно к бонобо на данный момент нет ни одного подобного свидетельства – ни в дикой природе, ни в неволе

[163]. Полевые исследователи, наоборот, рассказывают об исключительно мирном взаимодействии между сообществами бонобо. При встрече эти обезьяны окликают друг друга и могут поначалу продемонстрировать агрессию, но вскоре сближаются, занимаются сексом, а затем переходят к грумингу. Матери разрешают детенышам играть с молодняком из другой группы – и даже с взрослыми самцами. Судя по всему, социальные связи бонобо тянутся далеко за пределы их собственных сообществ. Представители разных групп явно рады видеть друг друга и держатся абсолютно без напряжения. В одном из недавних полевых отчетов описывалось даже, как бонобо делятся мясом с соседями

[164]. Для шимпанзе, способных проявлять по отношению к чужакам лишь враждебность в той или иной степени, такое попросту немыслимо. В отличие от бонобо, никакого дружелюбия и доверия они чужакам не демонстрируют, и при встречах с другими группами любая мать постарается убраться как можно дальше вместе с детенышами, оберегая их от серьезной опасности. В этом состоит разительный контраст между двумя ближайшими сородичами-приматами: шимпанзе в диких лесах устраивают кровавые битвы, а бонобо – веселые пикники.

В заповеднике «Лола-йа-бонобо» в окрестностях Киншасы (Демократическая Республика Конго) недавно решили слить воедино две группы бонобо, живших до того отдельно, просто для того чтобы стимулировать социальную активность. Провернуть подобное с шимпанзе ни у кого бы даже мысли не возникло, потому что результатом стало бы кровавое побоище. А бонобо устроили оргию. За склонность охотно помогать незнакомцам в решении задач исследователи зовут бонобо ксенофилами (симпатизирующими чужакам), тогда как шимпанзе считают ксенофобами (не любящими или боящимися чужих)

[165]. Эта разница находит отражение и в устройстве мозга бонобо. Области, участвующие в восприятии чужого стресса – миндалевидное тело и передняя островковая доля, – у бонобо крупнее, чем у шимпанзе. Кроме того, в мозге бонобо сильнее развиты нервные механизмы сдерживания агрессивных порывов. Возможно, бонобо обладают мозгом, наиболее настроенным на эмпатию среди всех гоминид, включая и человека

[166].

«Как интересно!» – подумаете вы. Однако наука отказывается принимать бонобо всерьез. Слишком мирные, слишком матриархальные, слишком мягкие, они никак не вписываются в популярную историю человеческой эволюции, которая строится на завоеваниях, мужском господстве, охоте и войнах. У нас есть теория «человека-охотника» и теория «обезьяны-убийцы»; есть идея, что сотрудничеству способствовала межгрупповая конкуренция, и есть предположение, что наш мозг приобрел такие большие размеры, поскольку женщины предпочитали умных мужчин. Деваться некуда, все наши теории антропогенеза вертятся вокруг самцов и того, что делает их успешными. Если шимпанзе прекрасно подходят для большинства этих сценариев, то что делать с бонобо, никто не знает. Наших сородичей-«хиппи» неизменно превозносят за их замечательные качества, а потом попросту игнорируют. «Милейшие создания, слов нет, но мы все-таки займемся шимпанзе» – вот общий тон таких высказываний.

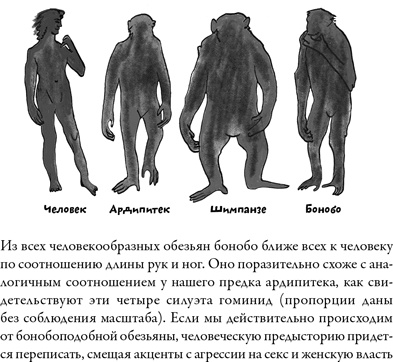

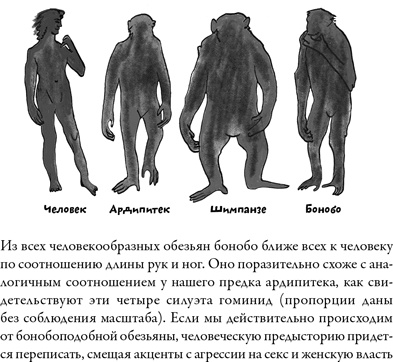

Из опубликованного в 2009 г. описания окаменелых остатков самки древнего гоминида Ardipithecus ramidus возрастом 4,4 млн лет следует, что строение ее зубного ряда не укладывается в стандартные концепции. Мелкие клыки Арди указывают на принадлежность к относительно мирному виду. Казалось бы, вот он тот самый момент, когда нужно обратиться к бонобо, таким же мирным обладателям затупленных некрупных зубов. Из всех человекообразных обезьян бонобо имеют наибольшее сходство с Арди – вплоть до общих пропорций тела, длинных ног, хватательной стопы и даже размеров мозга. Но вместо того, чтобы предложить новую гипотезу – с основным акцентом на потенциальное миролюбие и эмпатию, свойственные человеку, коль скоро именно такими качествами обладает один из ближайших наших сородичей, – антропологи лишь сокрушаются о нетипичности Арди. Ну да, разумеется, откуда у нас возьмется миролюбивый предок? Выставляя Арди аномалией и загадкой, можно не отказываться от привычных теорий о предке мачо.

Таким образом, согласно этим теориям, в «естественном состоянии» (если такое когда-либо вообще существовало) человек ведет непрерывную войну. Наша единственная надежда – цивилизация, как пишет Стивен Пинкер в своей книге «Лучшее в нас: почему насилия становится меньше» (The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined, 2011), в которой он преподносит шимпанзе как наиболее перспективную модель для выяснения нашего происхождения. Пинкер считает решением всех наших проблем культурный прогресс. Нам нужно обуздать инстинкты – иначе мы будем вести себя как шимпанзе. Этот безоговорочно фрейдистский посыл (Зигмунд Фрейд рассматривал цивилизацию как механизм подавления наших основных инстинктов) глубоко укоренился на Западе и не теряет популярности. Между тем организации, защищающие права человека, и специалисты по культурной антропологии не приемлют неизбежно следующий из этих теорий вывод, будто у дописьменных народов не утихают кровопролитные распри. Этот миф очень удобно использовать для оправдания нарушения прав этих народов. Возможно, отдельные немногочисленные племена и ведут себя подобным образом, но, как утверждают оппоненты, чтобы подтвердить кровожадную пинкеровскую версию нашего происхождения, нужен крайне избирательный подход к антропологическим данным. «Дикарь», вопреки стереотипному образу, совершенно не обязательно означает «свирепый»

[167].