Сама схема напоминала футбольную комбинацию или план сражения (и тем, и другим Барр увлекался всю жизнь). Модернистская «система координат» предполагала, что стиль существует в реальном мире и не может быть «чистым» — то есть неподверженным влияниям. Последовательно раскрываясь от направления к направлению, произведения искусства наполняются содержанием в историческом контексте. В беспредметном абстрактном искусстве смысл, привносимый формами, представляет собой синтез знания и интуиции и, пересекая географические границы, меняет облик обыденных вещей или стимулирует творческую изобретательность: так одни формы порождают другие.

Схема Барра стала своего рода иконой. Ее исходный вид, несколько измененный, приобрел ореол артефакта. В виде большого плаката она разместилась на самом заметном месте в библиотеке Музея современного искусства. Как любое абстрактное произведение, схема получила определение «визуальной машины для создания языка» — с подачи критика Уильяма Митчелла, который писал: «Во многом этот язык может быть пустой болтовней или вводить в заблуждение. Во многом он может способствоать усовершенствованию или детальной проработке мифов, подобно обширному корпусу работ по истории искусства, возникший из текстов Барра. Но бессмысленно полагать, будто мы можем не обращать внимания на эту болтовню в угоду „живописи как таковой“, ведь смысл живописи как раз и есть функция ее применения в такой сложной языковой игре, как абстрактное искусство»

{51}.

Барр настаивал на том, что в самой идее выставки «Кубизм и абстрактное искусство» не было «духа противоречия»

{52}, однако ее нарративная последовательность — когда обосновывается историческая необходимость каждого направления, а зритель получает исчерпывающие сведения — приобрела настолько «геральдическое» значение, что породила интерпретационные войны: чистота формы против осмысленности содержания; живопись как аналог для восприятия света, пространства и так далее; живопись как метафора духовного подъема или акт непримиримости авангардизма в нравственных или политических исканиях

{53}. Внутренняя полемика развернулась между сторонниками формальной и контекстно-интерпретативной позиций. Стремление Барра избежать политических, экономических или социальных факторов в своем схематичном отображении истории развития модернизма создало нейтральный дискурс, который мог наполняться любым идеологическим содержанием.

Через некоторое время Барр внес в схему изменения: «Убрать стрелку от „негритянской скульптуры“ к „фовизму“». Он полагал, что Матисс чаще обращается к негритянской скульптуре именно в своих скультурах, «обобщая и прекрасно ассимилируя [ее]

{54}». Барр не стал связывать негритянскую скульптуру и творчество Бранкузи, но указал на эту связь в тексте

{55}. Еще он добавил красную стрелку от машинной эстетики к футуризму. «Футуристы, — писал он, — оказались первой группой художников, сделавших мир машинерии неотъемлемой составляющей своей программы»

{56}.

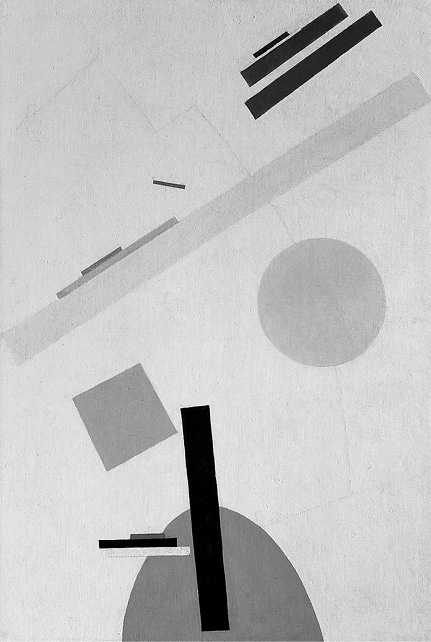

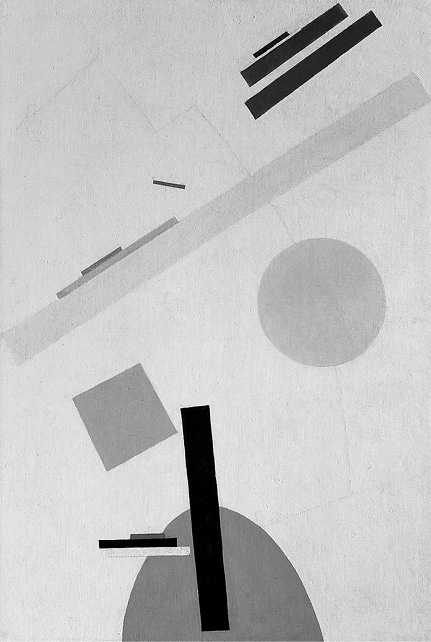

Казимир Малевич. Супрематизм. 1916–1917

МЕИР ШАПИРО: ПРОТИВОРЕЧИЯ

Вслед за художественными течениями, выросшими из кубизма (орфизм, синхронизм, синтетичекий кубизм, коллаж и скульптура), Барр переходит к абстрактному искусству, зародившемуся в России, — супрематизму и конструктивизму, заметно представленным на выставке «Кубизм и абстрактное искусство». Он пишет: «В истории абстрактного искусства Малевич — фигура фундаментальная. <…> Он находится в центре того движения, которое после войны пришло из России на запад и под встречным, направленным на восток влиянием нидерландской группы „Де Стейл“ преобразило архитектуру, дизайн мебели, полиграфию и коммерческое искусство Германии и значительной части остальной Европы». Используя техническую лексику, Барр замечает, что Малевич «привел в действие систему абсолютно чистой геометрической абстрактной композиции». И почти что мимоходом в тексте возникает кульминационная мысль: «Малевич неожиданно предсказал логически неизбежный итог, к которому двигалось европейское искусство»

{57}.

В 1936 году Барра раскритиковал Мейер Шапиро — за непонимание экономического, политического и культурного контекста искусства и за то, что сам критик называл историзмом, то есть за внутреннюю схематичность формалистской методологии

{58}. Барр прослеживал формальные различия, развивавшиеся в независимых культурах, и возводил их к хитросплетениям исторической диалектики. Шапиро поставил под сомнение идею Барра о «неизбежности» прогресса в искусстве. Социалист по убеждениям, Шапиро настаивал на важности изучения социальных условий возникновения произведения искусства, которые Барр, по его мнению, не принимал во внимание

{59}. Шапиро не признавал разрыва между абстрактным и реалистическим искусством в схеме Барра: «Любые изображения предметов, независимо от того, насколько они точны, — пусть даже это фотография, — обусловлены принципами, методами и углом зрения, которые так или иначе формируют образ и часто определяют содержание. С другой стороны, не существует „чистого искусства“, независимого от опыта; в любой фантазии или формальной конструкции, даже в случайном росчерке есть экспериментирование и внеэстетические факторы»

{60}.

Шапиро справедливо ставил под сомнение кажущееся невнимание Барра к широкому культурному контексту: новизна была главным словом в барровском лексиконе и заслоняла все другие причины появления на свет произведения искусства; бунтарство было силой в себе, не связанной с другими мировыми силами, и не подвергалось Барром анализу. Вместе с тем в текстах исследователей было много общего: в строгом формалистском подходе Барра чувствовалась подспудная тяга к экспрессивной стороне творчества, и это косвенно соотносилось с глубоко эмоциональным отношением Шапиро к художнику и его творениям. Уникальная история современного искусства, которую Барр разрабатывал и уточнял, подкрепляя свои исследования каталогами и выставками, говорившими сами за себя и не зависевшими от расстановки культурных сил, имела огромное влияние, несмотря на критику такого влиятельного судьи, как Шапиро. Все тщательно выверенные интерпретации Барра основывались на чувстве единства научного подхода и ответственном отношении к тону высказывания. Хотя, возможно, чувствительность Барра к предубеждениям и несправедливости мешала ему верить в собственную непредвзятость в вопросах искусства.