Эта мысль значительно более убедительная, чем может показаться при первом прочтении. Мы можем сказать, что измеряем длительность при помощи часов. Однако чтобы сделать это, надо видеть показания часов в два разных момента, но это невозможно, потому что мы находимся всегда лишь в одном каком-то моменте, но не в двух. В настоящем мы видим только настоящее. Мы можем видеть только нечто такое, что можно интерпретировать как следы прошлого, но видеть следы прошлого и чувствовать течение времени – далеко не одно и то же, тут есть капитальное различие. Августин отдает себе отчет, что корень этого различия, осознание протекающего времени, внутри нас. Оно – часть ума. Это в мозгу следы прошлого.

Рассуждение Августина прекрасно. Оно опирается на наше восприятие музыки. Когда мы слушаем гимн, ощущение звука складывается из предыдущих звуков и последующих. Музыка обретает смысл только во времени, но если мы присутствуем только в настоящем, как мы можем ухватить этот смысл? Это потому, замечает Августин, что наше восприятие состоит из воспоминания и предчувствия. Гимн, пение присутствуют в нашем уме в некотором смысле целиком, сохраняя свое единство благодаря чему-то такому, чем для нас является время. Но это, стало быть, время и есть: оно все целиком в настоящем, присутствуя в нашем уме как воспоминание и как предчувствие.

Идея, что время способно существовать только в нашем уме, конечно, не стала доминирующей в христианской мысли. Более того, это одно из положений, в явной форме осужденных как еретическое парижским епископом Этьеном Тампье в 1277 году. В его списке осуждаемых утверждений оно звучит так:

Quod evum et tempus nichil sunt in re, sed solum in apprehensione

[133].

Или: “[Осуждается как ересь мнение,] что ни вечности, ни времени ничто не соответствует в вещах, но только в восприятии”. Возможно, моя книга соскальзывает к ереси… но ввиду того, что Августин продолжает считаться блаженным, я не думаю, что нам стоит особенно беспокоиться: христианство очень гибкое…

Может показаться, что возразить Августину легко: следы прошлого, которые он находит в себе, оказываются там только потому, что в них отражена подлинная структура внешней реальности. В XIV веке Уильям Оккам, например, в своей Philosophia Naturalis утверждал, что человек равно наблюдает движения небес или движения в себе и поэтому воспринимает время через собственное сосуществование с миром. Века спустя Гуссерль настаивал – с полным основанием – на различии физического времени и “внутреннего постижения времени”: для здравого натуралиста, не желающего захлебнуться понапрасну в пучинах идеализма, первичное (физический мир) идет вперед, тогда как вторичное (сознание) – независимо от того, насколько хорошо мы его понимаем, – им определяется. И это более чем разумное возражение – до тех пор, пока физика заверяет нас в том, что поток времени вне нас реален, универсален по характеру и не противоречит нашей интуиции. Но если физика, напротив, доказывает нам, что никакое такое время не может быть фундаментальной частью физической реальности, можем ли мы продолжать отмахиваться от замечания Августина и объявлять его иррелевантным в отношении природы времени?

Озарения касательно внутреннего, а не внешнего времени то и дело давали о себе знать в истории западноевропейской философии. Кант обсуждал природу пространства и времени в “Критике чистого разума”, интерпретируя и пространство, и время как априорные формы сознания, то есть как нечто, имеющее отношение не столько к объективному миру, сколько к восприятию его субъектом. Но замечал при этом, что хотя пространство – это внешняя форма восприятия, то есть способ упорядочения предметов, которые мы видим в окружающем нас мире за пределами себя, время – это внутренняя форма, иначе говоря, способ упорядочения внутренних состояний, переживаемых нами. Еще раз: основа временнóй структуры мира кроется в чем-то, касающемся исключительно функционирования нашей мысли. Это наблюдение сохраняет значимость и за пределами кантовского трансцендентализма.

Гуссерль следует за Августином, когда описывает первичное формирование опыта в терминах “ретенции”, прибегая, как и Августин, к аналогии с восприятием мелодии

[134] (за разделяющее их время мир успел обуржуазиться, и на смену гимнам пришли мелодии): в тот момент, когда мы слышим ноту, предыдущая нота “удерживается” (“ритенуто” – говорят музыканты), после чего удерживается уже сама ретенция, и так через сфумато, в котором настоящее содержится вместе со следами прошлого, все более и более размывающимися

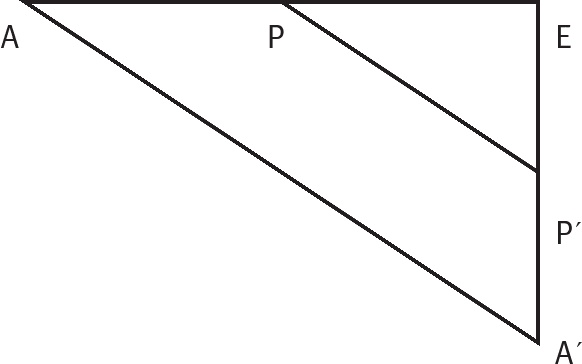

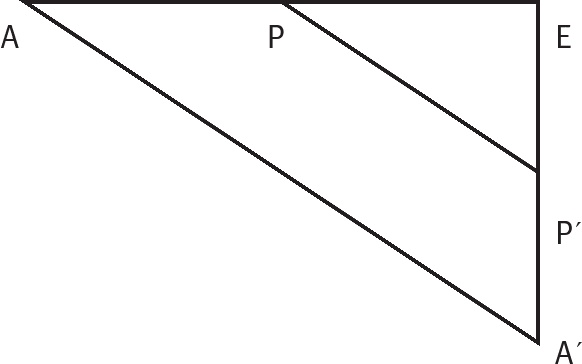

[135]. Посредством этой ретенции и осуществляется, согласно Гуссерлю, процесс “составления времени” из феноменов. Вот его диаграмма:

Горизонтальная ось от А до Е представляет проходящее время; вертикальная ось от Е до А´ – ретенцию в момент Е, когда прошлое последовательно переносится “вниз” и точка А оказывается на глубине А´. Феномены составляют время потому, что в момент E существуют также P´ и А´. Интересный момент здесь заключается в том, что источник феноменологии времени для Гуссерля не столько в гипотетическом объективном следовании феноменов друг за другом (горизонтальная линия), сколько в памяти (и аналогично – предвидении, которое Гуссерль называет “протенцией”), то есть в вертикальной линии диаграммы. Что я здесь намерен подчеркнуть: вывод Гуссерля сохраняет значимость (для натуральной философии) и в физическом мире, где нет времени, глобально и линейно организованного, а есть только следы прошлого, возникшие из-за роста энтропии.

Вслед за Гуссерлем и Хайдеггер – насколько моя симпатия к ясности и прозрачности языка Галилея помогла мне расшифровать умышленную затуманенность его пассажей – писал, что “время темпорализуется лишь в той мере, в какой присутствуют человеческие существа”

[136]. И для него тоже время – это человеческое время, то есть время делать то, до чего людям есть дело. Даже если потом, так как его интересует только то, что представляет собой бытие для человека (для “сущности, которая ставит проблему бытия”)

[137], Хайдеггер приходит к идентификации внутреннего сознания времени как собственно горизонта бытия.