Похвалы Кастро ставили Хемингуэя в неудобное положение. Он доверительно признался Хотчнеру, который теперь был и постоянным собеседником, и кем-то вроде бесплатного помощника, что лично Кастро не волнует его. Кастро, скорее всего, позволит Хемингуэю спокойно жить в Finca Vigía. Знаменитый писатель знал, что он служит хорошей рекламой для режима. Однако независимо от его симпатий к Кастро или надежд на то, что кубинская революция исправит недостатки Испанской Республики, он не хотел быть исключением, расхваливаемым Кастро. На вопрос Хотчнера о том, что беспокоит его больше всего, он ответил, что не может спокойно спать, когда других американцев «выгоняют пинками», а «его страну… поливают грязью»

.

События лета 1960 г., похоже, ускорили угасание писателя, начавшееся за несколько лет до этого. Хотчнер не мог не заметить, что Хемингуэй теряет силу — человек, который любил побоксировать, похудел, его некогда сильные руки казались «выструганными неопытным резчиком»

. У него появились проблемы с почками и зрением. Хуже всего, пожалуй, было то, что работалось ему намного тяжелее, чем когда-либо прежде. Рукопись о корриде, которую он готовил для журнала Life, никак не обретала форму

. Журналу требовалось порядка 40 страниц. У Хемингуэя получилось 688 страниц, и у него не поднималась рука сократить объем. Ему пришлось просить Хотчнера приехать на Кубу из Нью-Йорка, чтобы помочь ему. А после он всячески сопротивлялся внесению правки под нелепыми, на взгляд молодого писателя, предлогами.

25 июля Хемингуэй, Мэри и Валери сели на паром, идущий из Гаваны до Ки-Уэста. Никаких окончательных решений относительно переезда с Кубы на материк они не принимали. Более того, они собирались вернуться через несколько месяцев, а потому оставили в Finca Vigía множество ценных вещей, не говоря уже о мебели и всем прочем

. Хемингуэй позаботился о том, чтобы сохранить дату отъезда в тайне. Он не хотел привлекать к себе такое же внимание, как в ноябре. Больше всего ему не хотелось, чтобы кто-нибудь посчитал его отъезд выступлением против Кастро, которого он продолжал поддерживать

.

Во время поездки Хемингуэй чувствовал себя не в своей тарелке и беспокоился по поводу таможенных и иммиграционных процедур. Мэри слышала, как он бормотал что-то о «катастрофических последствиях нарушения закона»

.

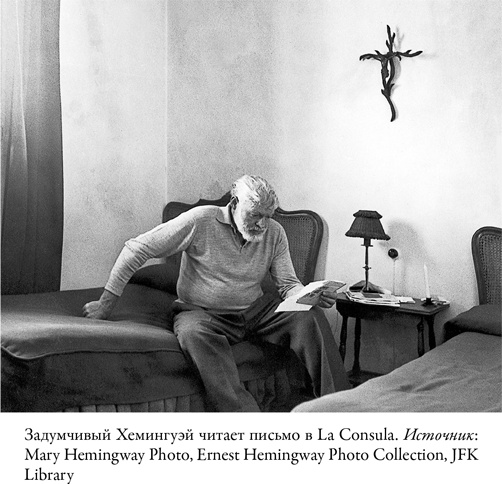

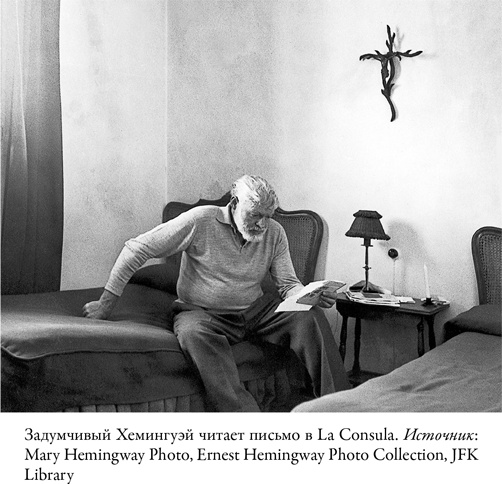

Далее, уже один, Хемингуэй отправился самолетом из Ки-Уэста в Нью-Йорк, а потом в Европу, где пробыл два месяца — с августа по сентябрь. Его друзей в Испании поразило, насколько он сдал за последний год. Опираясь на свидетельства очевидцев, первый биограф Хемингуэя, Карлос Бейкер, описал их впечатления так: все они видели писателя «в разных настроениях, но никогда в таком… глубочайшем нервном расстройстве: страх, неприкаянность, апатия, подозрительность в отношении мотивов других, бессонница, чувство вины, угрызения совести и потеря памяти»

.

15 августа Хемингуэй написал Мэри, что опасается «полного физического и нервного срыва из-за смертельного переутомления»

. Это была лишь одна из множества просьб о помощи, обращенных к ней в том месяце.

Мэри и преданный Хотчнер делали все, что могли, для поддержки Хемингуэя во время нервного расстройства, которое медленно развивалось на протяжении следующего года. Встревоженный новостями из Испании, Хотчнер прилетел в Европу, чтобы быть рядом с Хемингуэем, и 8 октября вернулся вместе с ним в Нью-Йорк. Там заботу о нем взяла на себя Мэри — вместе они отправились поездом в Кетчум. К этому моменту и Хотчнер, и Мэри поняли, что самостоятельно они не могут помочь человеку, которого любят, и обратились за помощью к специалистам. Сначала они проконсультировались с психиатром в Нью-Йорке, а потом, по его рекомендации, договорились о лечении в рочестерской клинике Мейо в штате Миннесота. Во избежание огласки, в клинике предложили зарегистрировать писателя под вымышленным именем. В результате Хемингуэй под именем «Джордж Савье» (его врач в Кетчуме) отправился в закрытое отделение больницы St. Mary’s Hospital, филиала клиники Мейо, где пробыл с 30 ноября 1960 г. до 22 января 1961 г.

Основным диагнозом была депрессия, отягощенная приступами паранойи. Психиатр Хемингуэя, д-р Говард Роум, решил прибегнуть к электрошоковой терапии — методу, который в те времена нередко применялся в тяжелых случаях

. Хемингуэю, а может быть, Мэри вместо него пришлось письменно согласиться на такое лечение, поскольку выбора не было, особенно после консультации с д-ром Роумом и его коллегами. Во время сеансов врачи усыпляли Хемингуэя, привязывали его к операционному столу и прикрепляли электроды к вискам, чтобы пропускать ток через мозг. Через 11 или 15 сеансов депрессия вроде бы отступила, однако Хемингуэй чувствовал, что лечение привело к потере памяти. (Потеря памяти и в самом деле была обычным побочным эффектом.) Это очень беспокоило писателя, которому никогда не приходилось делать записи. Как он говорил Хотчнеру, память была его капиталом. Стоит этому капиталу пропасть, и он — банкрот

.

Навязчивые состояния, однако, не исчезли

. Некоторые из них были связаны с очевидными фактами вроде заметок об автомобильной поездке из Ки-Уэста в штат Айдахо в ноябре 1959 г., когда Хемингуэй отмечал, сколько галлонов бензина куплено, сколько миль пройдено, сколько времени потрачено. Другие же не имели никакого отношения к реальности. Так, Хемингуэя очень беспокоило, получит ли Валери Данби-Смит американскую визу (чтобы въехать в Соединенные Штаты и учиться в Нью-Йорке), а это порождало навязчивую идею о том, что Служба иммиграции и натурализации США ведет расследование против него, поскольку он финансировал Валери.

Другой навязчивой темой было ФБР. Хемингуэй считал, что ФБР следило за ним с момента его возвращения из Европы в октябре 1960 г. Любой человек не в джинсах и ковбойских сапогах казался писателю подозрительным. (По его представлениям, агенты ФБР всегда одевались как сотрудники главного офиса: в темные костюмы и белые рубашки.) В ноябре, когда они с Хотчнером проезжали мимо банка в Кетчуме, где горел свет после окончания рабочего дня, Хемингуэй не сомневался, что это федеральные агенты копаются в его банковских выписках в поисках свидетельств преступления, о котором он умолчал. Ему также казалось, что они напичкали жучками его больничную палату и автомобили. Когда Хотчнер навещал Хемингуэя в Рочестере, штат Миннесота, тот не мог свободно говорить, пока они не выходили на улицу. На вопрос, с какой стати ФБР будет интересоваться им, писатель ответил, что из-за «подозрительных книг», которые он написал, из-за того, кто его друзья и где они живут — «среди кубинских коммунистов»

. На Рождество, по наблюдениям Мэри, Хемингуэй уже не утверждал, что в его ванной сидит специальный агент с магнитофоном, но по-прежнему ждал от ФБР вызова на допрос

.

Его беспокоило даже то, что ФБР может заинтересоваться, почему он зарегистрировался в клинике Мейо под чужим именем. В начале нового года это толкнуло врача Хемингуэя на необычный шаг: он обратился в управление ФБР в Миннеаполисе за «разрешением» сказать Хемингуэю о том, что ФБР нет дела до его псевдонима

. Из донесения управления в Вашингтон от 13 января 1961 г. следует, что запрос врача стал полной неожиданностью для них. Это донесение было отправлено по обычным каналам связи открытым текстом без каких-либо отметок о срочности, т. е. совсем не так, как отправляются донесения по расследованиям, связанным с внутренней безопасностью. В оригинале поле для номера дела осталось пустым, а отметка о дате получения, проставленная вручную служащим в Вашингтоне, говорила о том, что послание достигло адресата через 11 дней. Управление в Миннеаполисе обязательно указало бы номер дела, если бы вело «расследование против Хемингуэя».