Судебные инстанции того времени, особенно в таких «прогрессивных» государствах, как Нюрнберг, безуспешно пытались преодолеть пропасть между своими амбициями по внедрению новой, более эффективной системы уголовного права и опорой на традиционные, и во многом недостаточные, методы. Несмотря на имперскую кодификацию права в Бамбергском уложении и «Каролине», процедуры, штат и общий менталитет большинства местных властей по-прежнему были ориентированы на модель обвинительного процесса, характерную для прошлых веков. В некоторых случаях уголовные дела возбуждались под воздействием народных предрассудков и личной вражды, как это было с пресловутой охотой на ведьм. При этом светские власти всеми силами пытались скрыть свою неспособность предотвратить преступление или хотя бы поймать преступников. Дневник Франца пестрит сообщениями об отъявленных злодеях, которые легко избегали преследования властей, скрываясь в лесах на территориях соседних округов, пока, наконец, сама жертва, члены ее семьи или собранный ими отряд posse comitatus

[88] не отлавливали беглеца и не доставляли его в суд

[89].

Хладнокровный и надежный палач зачастую играл ключевую роль в тех редких случаях, когда подозреваемый преступник оказывался в официальном заточении. Именно с палача начинался процесс, когда он вытягивал сведения из упрямых подозреваемых, и палачом же он заканчивался на ритуальной публичной казни. Если по крайней мере два беспристрастных свидетеля в возрасте от 12 лет и старше давали показания, подозреваемый обычно сознавался и тогда пыточные навыки Франца не требовались. Вещественные доказательства, такие как украденные предметы или окровавленное орудие убийства, также могли значительно облегчить задачу обвинения. К сожалению, суды часто не находили ни свидетелей, ни вещественных доказательств и расследование заходило в тупик, поскольку возможности судебно-медицинской экспертизы до XIX века были ничтожны. Таким образом, в отсутствие иных убедительных доказательств осуждение типичного подозреваемого почти целиком становилось делом его самоизобличения. В этот момент и вызывали палача. В Бамберге Франц играл роль помощника своего отца; там же, куда его приглашали производить дознание, вся ответственность лежала на нем лично.

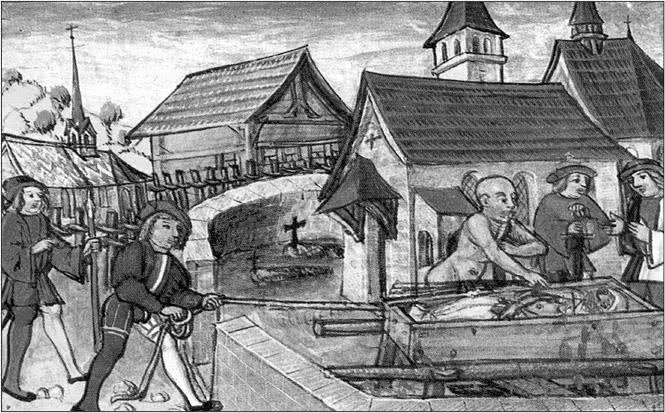

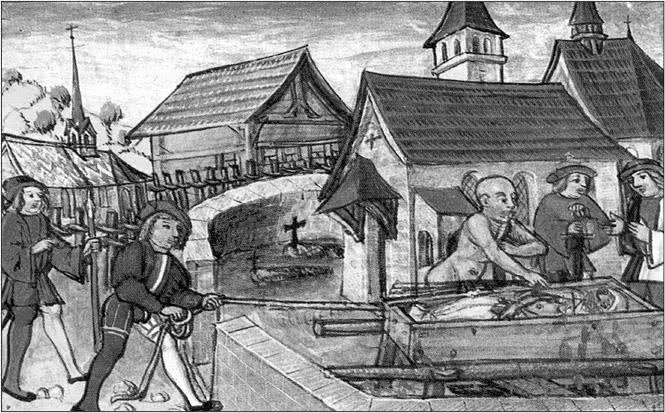

Как и сегодняшние профессиональные следователи, Франц Шмидт и его начальство ценили эффективность запугивания и других форм эмоционального прессинга. Ненасильственным, но тем не менее сильнодействующим методом получения признания в убийстве было так называемое испытание у гроба. Этот древний германский обычай, знакомый читателям «Песни о Нибелунгах» и других средневековых саг, оставался мощным инструментом в арсенале дознавателей того времени. Собрав полную комнату свидетелей, палач и его помощник принуждали обвиняемого или группу подозреваемых приблизиться к телу жертвы, лежащему на носилках, и дотронуться до него. Предполагалось, что если тело начинало кровоточить или являть иные признаки вины преступника (например, неожиданно дергалось), то суеверия должны были заставить убийцу признать вину

[90].

Древнее «испытание у гроба», применяемое позднесредневековым судом. К XVI веку этот последний пережиток практики ордалий (Божьего суда) уже не рассматривался всерьез как доказательство, но многие продолжали полагать, что труп жертвы начнет кровоточить или придет в движение от прикосновения убийцы (1513 г.)

Ни один юрист к тому времени уже не считал это достаточным или хотя бы заслуживающим доверия доказательством, но психологический эффект процедуры мог иногда вскрыть нечистую совесть. Франц упоминает о единственном случае проведения «испытания у гроба» за все время его карьеры, и уже много позже тех дней в подмастерьях. Обвиняемая Доротея Хофменнин категорически отрицала удушение своей новорожденной дочери, однако, «когда к ней поднесли мертвое дитя и приложили ручкой к ее коже, – что она восприняла с ужасом в сердце, – появился красный кровоподтек в том же самом месте». Поскольку молодая служанка сохраняла спокойствие и отказывалась признаться, ее «просто выпороли за городом розгами». Тем не менее сам страх подвергнуться подобному испытанию создавал психологическую уязвимость, которую мог бы использовать опытный палач. Спустя годы Франц описывал, как другая подозреваемая в убийстве изобличила себя, громко запрещая во сне своему сообщнику возвращаться в дом знатной незамужней дамы, которую они только что убили, опасаясь, что труп «изойдет кровавым потом» при его приближении

[91].

Если первоначальные допросы не удовлетворяли юристов-советников и они находили достаточно «оснований», чтобы начать пытки, начальство Франца приказывало ему «накрепко связать и урезонить» подозреваемого, то есть приступить к первому из пяти этапов, ужесточавшихся в порядке возрастания

[92]. Подмастерье Шмидт не оставил записей о своем методе допроса в эти годы, но, скорее всего, он был похож на тот четко установленный повседневный порядок, к которому Франц позднее прибегал в Нюрнберге. Сначала вместе с помощником он приводил обвиняемого в закрытую комнату с пыточными инструментами, выставленными напоказ. В Нюрнберге это происходило в Дыре – специально оборудованной подземной камере пыток, которую прозвали «молельней» из-за ее сводчатого потолка (и возникавшей жутковатой иронии). Маленькая комната без окон размером примерно 2 на 4,5 метра располагалась глубоко под залом собраний в ратуше. В комнате, занимавшей подземный этаж между пыточной и залом, сидели два члена судейского совета, отгороженные от тяжкого зрелища, происходившего под ними, которые изучали записи по делу и допрашивали подозреваемого через специально разработанный воздуховод, соединенный с камерой.