Хотя смерть через повешение была менее жестокой, чем колесование, повсеместно она считалась столь же, а в некотором смысле даже более позорной. Публичное удушение веревкой или цепью было само по себе достаточно сильным унижением; последующее скармливание тела воронам и другим животным оказывалось еще более постыдным. Многие мастера-палачи делегировали эту неприятную казнь подчиненным, но Франц Шмидт на протяжении четырех десятилетия вплоть до своей отставки настаивал на том, чтобы собственными руками исполнять самые одиозные задачи и без того сомнительной профессии. Начиная с самой первой казни, проведенной палачом в возрасте 19 лет, журнал фиксирует повешение им 14 мужчин в период 1573–1578 годов и 172 человек за всю последующую карьеру, в основном взрослых воров-мужчин, но также и двух молодых женщин и еще почти двух десятков молодых людей не старше 18 лет. Франц был потрясен, когда в 1584 году ему было приказано повесить двух женщин, ведь «раньше никогда такого не бывало», чтобы в Нюрнберге повесили женщину. Порой кажется, что он испытывал еще больший дискомфорт, вешая «неисправимых» воров-подростков, но и в этих случаях прилежный профессионал выполнял свой долг безупречно

[134].

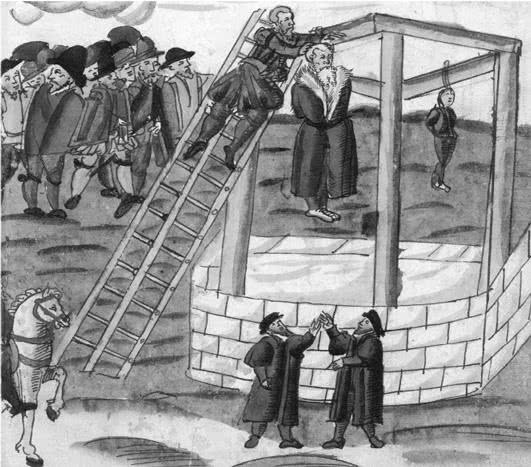

Редкое повешение знатного человека, министра финансов Аугсбурга, в Цюрихе, предположительно вместе с подростком. На двойной лестнице стоит палач, ожидая смерти жертв, а внизу отправляют ритуал капелланы (1579 г.)

Майстер Франц, как и большинство представителей его профессии, с пренебрежением относился к повешению, которое не представляло особой технической сложности. Задача палача во время повешения сводилась к тому, чтобы набросить петлю на шею осужденного и столкнуть его с лестницы. В городах, не имевших постоянных виселиц, Франца иногда просили проинспектировать временное сооружение, но само строительство выполнялось опытным плотником. Как и при других казнях, палач должен был контролировать осужденного в течение всей процедуры, причем наибольшая трудность состояла в том, чтобы заставить его взобраться по лестнице к петле. Нюрнбергские хроники свидетельствуют, что Майстер Франц и его помощник использовали для этой цели двойную лестницу, иногда помогая приговоренному подняться при помощи блока, и вся процедура завершалась тем, что палач просто сталкивал бедного грешника со второй лестницы так, «чтобы солнце светило между телом и землей»

[135]. Некоторые палачи стремились сделать смерть особенно болезненной или унизительной для осужденных, подвешивая их вверх ногами на цепи после удушения. На виселице Нюрнберга для этой цели имелось в одном углу специальное «место для евреев», но оно никогда не использовалось Майстером Францем. Вместо этого он удавил «в качестве особой милости» одного еврея на стуле перед виселицей, а другого повесил «по-христиански»

[136].

В первые три года работы Франца в качестве подмастерья все, кроме одной из проведенных им 11 казней, относились к двум самым постыдным способам умерщвления: повешению и колесованию. Эта низменная работа была необходимой частью его профессиональных обязательств и создания репутации в регионе. В течение трех последующих лет он казнил мечом почти столько же людей (10), сколько и веревкой (11), – явный показатель возрастающего статуса Франца. В течение его долгой карьеры как в Бамберге, так и в Нюрнберге, эти две формы насильственной смерти – повешение и обезглавливание – составили более 90 процентов всех совершенных им 394 казней

[137].

Растущая популярность обезглавливания была фактически частью общей тенденции, прослеживавшейся в немецких землях на протяжении профессиональной жизни Франца, которая заключалась как в постепенном снижении количества казней за кражи (а это были повешения), так и в смягчении наиболее экстремальных форм публичного убийства. В течение первой половины карьерного пути Шмидта повешение применялось в два раза чаще обезглавливания; к началу XVII века это соотношение стало обратным

[138]. Благодаря этому возросло народное признание мастерства и профессионального статуса квалифицированного палача.

Умение Франца владеть мечом послужило основой для его собственной профессиональной идентичности в противовес бесславной работе «вешателем» – ироничное прозвище, которого он настойчиво избегал. По отношению к себе он всегда употребляет слово «палач» (Nachrichter, буквально – «после судьи»), подчеркивая свою тесную связь с законом и судами, и старается обходить стороной все, что связано с камерой пыток, колесованиями и виселицей. Два повешения, которые Франц решается датировать в годы своей работы подмастерьем, выделены им только потому, что являлись «моей первой казнью» (1573 г.) и «моей первой казнью в Нюрнберге» (1577 г.). «Моя первая казнь с мечом» (1573 г.), напротив, отмечается им как момент личного успеха, не имеющий аналогов по своей торжественности среди прочих первых достижений в его карьере

[139].

Приговор, который римляне именовали poena capitas, а профессионалы вроде Франца просто «обезглавливанием», кроме прочего выдвигал фигуру палача на первый план, в отличие от повешения

[140]. Прежде всего Франц решал, примет ли бедный грешник смерть на коленях, сидя или стоя. В последнем случае обвиняемые имели обыкновение перемещаться, чем представляли наибольший вызов палачу и его владению мечом, и Франц тщательно отмечает пять успешных казней этим способом, проведенных им еще до своего 30-летия

[141]. Как только его искусность и репутация стали достаточны, чтобы обеспечить пожизненный трудовой договор, он вернулся к гораздо более распространенной практике обезглавливания, когда приговоренный стоял на коленях или сидел. На протяжении карьеры Шмидта все более привычным становилось использование «кресла правосудия», особенно в случае казни женщин, которые, как считалось, в решающий момент начинали перемещаться более активно. Вслед за последней молитвой капеллана палач принимал особую позу, в чем-то смахивающую на стойку игрока в гольф, выверяющего идеальный замах, и направлял взгляд на середину шеи приговоренного. Затем он поднимал клинок и наносил один грациозный удар, обычно сзади справа, расчленяя два шейных позвонка и полностью отделяя голову от тела. По определению расхожей юридической формулы, «он должен [был] отрубить ему голову и одним ударом сделать из него две части, чтобы колесо телеги могло свободно проходить между головой и туловищем»

[142]. Франц ни разу не упоминает о каких-либо поразительных трюках с мечом – например, об отрубании двух голов одним ударом, как это сделал один из его преемников, – но с сожалением отмечает несколько случаев, когда требовался дополнительный удар для полного отделения головы от тела, что представляло угрозу цельности драматического нарратива, к которому мы и обратимся далее.