Рост

Большинство специалистов в области стратегии убеждены, что бизнес должен расти. Демографы и экологи еще не пришли к единому мнению, должен ли этот процесс быть неограниченным или социально ответственным, что не мешает большинству предпринимателей активно стремиться к росту. Возможно, отчасти это стремление мотивировано естественным желанием человека расширять свой опыт и границы влияния

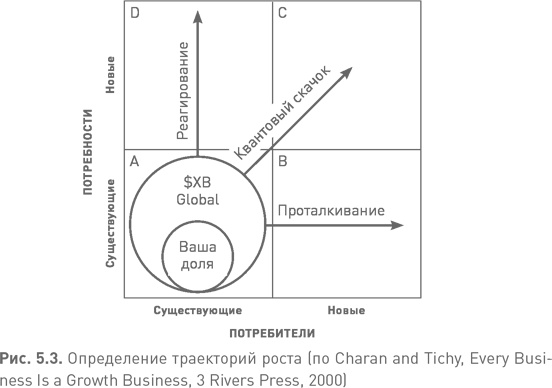

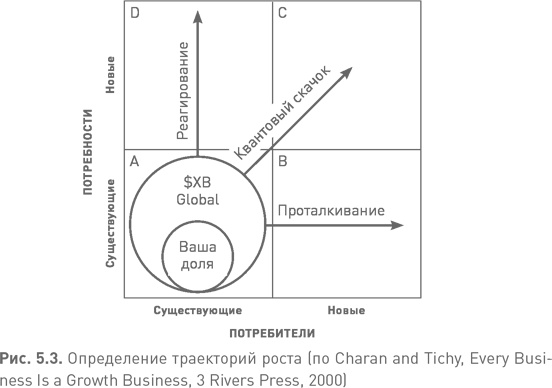

[47]. Рэм Чаран и Ноэль Тихи, изучив матрицу диверсификации Игоря Ансоффа, высказали утверждение, что рост возможен для любого предприятия, даже на рынке, который представляется насыщенным

[48]. Они аргументировали свою позицию с помощью построения координатной сетки «два на два», где отражены новые и имеющиеся потребители и продукты (рис. 5.3). Авторы полагают, что независимо от «зрелости» выбранного рынка с уже известными потребителями и продуктами всегда есть способ расширить потенциальные возможности. Так, один из вариантов – выяснить, сколько в целом потребители тратят на продукты, подобные вашему, и ориентироваться на целевую «долю кошелька», то есть суммарных расходов ваших потребителей. С другой стороны, можно задуматься о поиске новых потребителей для имеющихся продуктов и услуг. Так поступают многие специалисты по продажам, изобретающие новые способы продвигать то, что уже знакомо организации и хорошо освоено. Третий путь – предлагать новые продукты и услуги имеющимся потребителям – подразумевает рассмотрение «суммарного кошелька» потребителей, а не только расходов на продукты и услуги, подобные вашим, и готовность развивать новые компетенции, чтобы привлечь большую долю их общих расходов. Этот подход требует новых исследований и разработок, тесных связей с потребителями и стратегической ориентации на инновации. Четвертый способ расширения потенциала – это выход в клетку «новые потребители – новые продукты», где организации только предстоит освоить оба параметра. Эта рискованная стратегия позволяет совершить качественный скачок от нынешней платформы компетенций и клиентской базы – но только если удастся избежать провала.

Модели замысла

В то время как Эндрюс, Портер и другие отдавали приоритет выбору правильного времени и места для участия в конкурентной борьбе, Хэмел и Прахалад

[49] задумались о том, как выработать ключевые компетенции для развития стратегических конкурентных преимуществ в будущем. Они опирались на идеи Карла Вейка

[50], который отмечал важность не только реагирования на окружающую обстановку, но и воздействия на нее. Ряд авторов, в том числе Джеймс Брайан Куинн

[51], определяли стратегию ретроспективно – как траекторию, которая вырисовывается при рассмотрении последовательности принятых решений («логический инкрементализм»), однако Прахалад и Хэмел утверждали, что стратегическое мышление должно быть направлено на способы изменения или формирования конкурентной обстановки через создание и развитие организационных компетенций, которые в будущем способны принести конкурентное преимущество.

На реализацию такого стратегического замысла могут уйти годы, но если он тщательно продуман и подкреплен управлением, то способен трансформировать экономические характеристики целой отрасли и обеспечить компании такое преимущество, которое конкуренты смогут имитировать лишь через многие годы. Разумеется, в это время компания-новатор продолжит развивать свои ключевые компетенции. Такой проактивный подход получил название «модель стратегического замысла». Яркий пример подобного мышления продемонстрировала Komatsu, японская компания по производству строительного оборудования, которая решила соперничать с Caterpillar на мировом строительном рынке. Принимая такое решение, Komatsu не располагала ни ресурсами, ни ключевыми компетенциями, чтобы успешно конкурировать в этой сфере. Однако компания выработала серьезный стратегический замысел и в итоге, год за годом придерживаясь его и вкладываясь в развитие целевых компетенций, заполучила заметную долю выбранного рынка

[52].

Модель стратегического замысла выдвигает на первый план необходимость концептуального представления о том, какой может и должна стать организация в будущем, и целеустремленности наряду с ресурсами, чтобы развивать необходимые конкурентные возможности и воплотить это представление в действительность. Когда на создание эффективного комплекса ключевых компетенций требуются годы и даже десятилетия, только фирмы, обладающие стратегической концепцией и ресурсами, чтобы остаться в деле, смогут достичь этой цели.

Матрица BCG

В 1970-е годы международная консалтинговая компания Boston Consulting Group предложила матрицу стратегического планирования для классификации организационных единиц. Группа предложила сопоставлять темпы роста того или иного сегмента рынка с принадлежащей компании долей этого рынка и таким образом делать вывод о выгодном или невыгодном ее положении (рис. 5.4). Организационные единицы, имеющие большую долю рынка в сегментах с высокими темпами роста, – это «звезды». «Дойные коровы» имеют большую долю рынка в сегментах с низкими темпами роста; конкурентам трудно отобрать у них закрепившуюся долю рынка. Организационные единицы в сегментах с низкими темпами роста, обладающие небольшой долей рынка, – это «собаки», от которых нужно избавляться, а низкую долю рынка в быстрорастущих сегментах имеют «трудные дети», которым необходимо быстро действовать, чтобы удержаться на рынке. Логика в основе матрицы BCG напоминает знаменитый афоризм конца XX века из обращения Джека Уэлча к исполнительным директорам: «Если вы в своей отрасли не номер один и не номер два, вас продадут».

Хотя некоторые утверждения, лежащие в основе матрицы BCG, можно оспорить, у нее много сильных сторон. Во-первых, она помогает менеджерам задуматься о том, есть ли хорошие перспективы у организационной единицы и как она может их реализовать. Во-вторых, матрица предлагает схему жизненного цикла организационной единицы: из «трудного ребенка» она может вырасти в «звезду», «дойную корову» либо «собаку», а это заставляет сразу мыслить на перспективу. Специалисты по BCG-анализу определяют, к какой категории относить ту или иную организационную единицу и какие административные решения позволят ей переместиться в более благоприятную часть матрицы. Так, руководителю «трудного ребенка» надо понять, как увеличить свою долю рынка в динамично растущем сегменте, иначе компании грозит гибель. Топ-менеджеры «звезд» должны размышлять о своем положении и о темпах роста сегмента, чтобы со временем превратить компании в «дойных коров», а не в «собак». Главам «дойных коров» придется задуматься о том, как сохранить доминирующее положение и избежать превращения в «собак». Подобные же соображения воплощены в предложенной Кристенсеном «дилемме инноватора», которую мы рассмотрим позже.