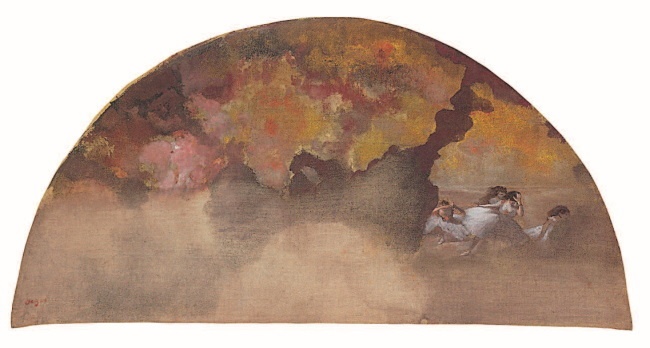

33. Эдгар Дега. Балерины и театральная постановка (веер). Гуашь с золотыми бликами на шелке, нанесенном на бумагу, около 1878–1880 годов, частная коллекция, Швейцария

Слияние природы и сцены наиболее провокационным и коварным образом предстает в „Портрете мадемуазель Э. Ф.“. Эта картина уникальна, но пример такого соединения несоединимого у Дега — не единственный. Более того, он стал эзотерической предпосылкой для других многочисленных работ Дега — пастелей и гуашей, изображающих балерин. Порой искусственность театральной сцены передана очень зримо: так, в картине „Звезда“ 1878 года заметны фанерные щиты кулис, а в полотне „Балет в Парижской Опере“ 1877 года пальмы написаны так, что не остается сомнения: это задник. Впрочем, в других своих работах Дега идет иным путем: он представляет сцену настолько обобщенно, что создает иллюзию природы — но природы, чуждой любителям пленэра. (Дега мечтал о том, чтобы полиция задерживала их как нарушителей общественного порядка.) На трех веерах, придуманных Дега в 1878–1880 годах, этот прием доведен до максимума.

34. Эдгар Дега. Балерины. Рисунок для веера. Гуашь (или темпера) с золотом и углем по шелку, около 1879 года, Художественный музей, Балтимор

На всех трех представлены балерины — но всякий раз центром композиции является цветовое пятно, неровное, растекшееся: на одном веере оно зеленоватое, на двух других — с розовыми и желтыми вкраплениями. При этом чем важнее форма, тем деликатнее хроматические сочетания. Можно сказать, что балерины выныривают на мгновение из этого многоцветного хаоса, занимающего всю композицию. Кроме того, их фигурки вырисовываются на фоне расписанных щитов (на первом веере мы видим также силуэты наблюдающих за ними поклонников в цилиндрах). На втором, самом смелом из вееров (сегодня он хранится в частой коллекции в Швейцарии), только головы балерин виднеются из-за волнообразного пятна и из-за розовых прихотливых древесных стволов: нимфы притаились в чаще. И наконец, на веере из коллекции Балтиморского художественного музея группа балерин спасается бегством, преследуемая огромным, во все небо, темным облаком, в котором можно предугадать зарождение неформального искусства. Тем критикам, которые могли бы упрекнуть Дега в пренебрежении реальностью, природой (а таковых было немало), художник мог бы ответить, что эти три веера являются апофеозом природы и к живописи девятнадцатого века относятся как предыстория к истории; это природа глубинных тектонических процессов, образование гигантских лагун, на поверхности которых проступает нежно окрашенная зыбь, из коей неожиданно выплывают отдельные части тела балерин, словно танец является случайной формой существования хаоса.

В записной книжке № 21 (1866), среди адресов моделей (возможно, кокоток), поставщиков, торговцев, сокращенных цитат и карандашных рисунков (это период работы над „Мадемуазель Фиокр“, поэтому много набросков лошадей и жокеев), Дега записал также строчки, напоминающие куплеты восемнадцатого века:

Piron plus gai que délicat

Sans nul préliminaire

Dit partout qu’un chat est un chat

Moi je dis le contraire

Souvent un seul mot

En dit beaucoup trop

Mais qu’une gaze fine

Sans cacher les traits

Voile le portrait…

Le reste se devine

.

Пирон

[134] остряк и весельчак

Но правду рубит он сплеча

Мол, кот есть кот — все ясно

Но с ним не все согласны.

Словечко веское порой

Бывает слишком резко

Но ты вуалию закрой

Портрет, как занавеской.

И что же — скрытые черты

Под тканью угадаешь ты.

Дега всегда избегал высокопарных заявлений, касающихся творчества. Лишь иногда, подобно Энгру, он высказывал суждения о рисунке или цвете, понятные только таким, как он, одержимым, демонстративно молчаливым художникам. Но здесь, в своей записной книжке, между двух лошадиных голов, он оставил запись, которая напоминает некий основополагающий принцип и вытекающие из него многочисленные выводы: не только никогда не говорить, что „кот есть кот“ (подобная тавтология была свойственна Курбе, что, однако, к счастью, не сказалось на его живописи, — но, напротив, демонстрировать свое „несогласие“. А что является „несогласием“ по отношению тавтологии? Умолчание. Это и есть, по мнению Дега, основа живописи. Но кроме умолчания, надо все же что-то сказать. Однако слово подчас — и даже довольно часто — „бывает слишком резко“

. И тогда умолчание должно превратиться в зияние. А как же иначе? Как быть, если бо2льшую часть своей жизни художник сидит в мастерской и пишет? Достаточно, чтобы „тонкая вуаль, не скрывая черт, опустилась на портрет“

. Вот, пожалуй, самая точная характеристика живописи Дега. Кто не в состоянии приподнять эту полупрозрачную завесу, вуалирующую его полотна (напоминающую цветную пыльцу, которой торговцы осыпают искусственные цветы), тот не видит Дега. Именно эта пелена отличает его от другого, родственного ему художника: Эдуарда Мане. Но секрет Дега состоит не только в „вуали“, а в том, как эта вуаль воздействует: она позволяет угадать то, что сокрыто от глаз. Точность рисунка долгие годы была характерной чертой Дега. Как рисовальщик линий, он был единственным последователем Энгра. Вуаль для него должна быть почти неосязаемой, она нужна лишь для того, чтобы исключить возможность буквального понимания. Картина должна быть завуалирована, но отличаться четкостью: так Дега видел изображаемый им мир. По этой причине он говорил, что „природа проста“

. Некоторые персонажи Дега ощутимо, хотя и безмолвно, присутствуют в картине, словно знают что-то мрачное, только что случившееся и не подлежащее огласке. Так обстоит дело с картиной „Семейство Беллелли“, где несчастье и взаимные обиды почти физически ощутимы, будто ими напоен воздух, а обе девочки, хмурые и отсутствующие, только и ждут, когда кончится пытка позирования.

Спальня молодой женщины. Без роскоши, но опрятная. В углу — железная кровать. Бледно-розовое покрывало старательно расправлено. У кровати полосатый коврик. На стене зеркало в золоченой раме. Стены затянуты обоями с зеленовато-розовыми мелкими цветами. Абажур на лампе тоже в цветочек. На комоде слева — перевернутый цилиндр. Значит, мужчина с бородой, прислонившийся к стене, вошел не сейчас. Что-то уже успело произойти. Это становится понятным также, когда мы замечаем брошенный на пол корсет. Это единственный элемент, свидетельствующий о беспорядке. Он мгновенно соотносится со швейной шкатулкой, открытой на круглом столике посреди комнаты. Кажется, в ней только что рылись. Это элегантная вещь, она ярко освещена, ее розовая шелковая подкладка является световым центром картины. В ней могли бы лежать украшения, а не швейные принадлежности. Или еще что-то более интимное. Из шкатулки отчасти вынута мягкая белая ткань, но мы не знаем, что это такое. Слева от стола, к мужчине спиной, сидит молодая женщина. Как будто навсегда отвернулась от него и ото всего мира. Белая рубашка соскользнула с левого плеча, обнажив его. Однако ничто не свидетельствует о том, что тут произошла сцена насилия. Плечо кажется опущенным под тяжестью неведомого бремени — это оно заставило соскользнуть рубашку. Мужчина стоит, прислонившись спиной к двери, его костюм в полном порядке. Похоже, он желает помешать этой двери открыться. Ноги его расставлены и с силой упираются в пол. Резкий профиль, маленькие неподвижные глазки напоминают лицо преступника, чей портрет Дега однажды набросал. Комнату заливает горячий, воспаленный свет. Больше ничего нельзя извлечь из этой картины, чтобы понять, что же там случилось. Ясно только, что это что-то дурное и непоправимое.