Язык дает возможность говорящим не только описать те или иные элементы окружающего мира, но и выразить свое отношение к ним. В любом языке найдутся пары слов, обозначающих примерно одно и то же, но различающиеся оценкой, как, например, рус. шпион – разведчик, опаздывать – задерживаться, гибкость – беспринципность и т. п. Уместно также вспомнить знаменитое двустишие Джона Харингтона: «Мятеж не может кончиться удачей, – // В противном случае его зовут иначе»115.

Язык позволяет взглянуть на мир с разных точек зрения: в нем обязательно есть пары типа купить – продать, обладать – принадлежать (такое соотношение называется конверсивным). Переключить фокус внимания можно при помощи не только лексических, но и синтаксических средств: так, в русском (и во многих других языках) вместо активного залога нередко употребляют безличный пассив (типа Дом построен), называя действие, но оставляя «за кадром» того, кто его произвел. В некоторых языках этой же цели служат так называемые неопределенно-личные формы. В русском они тождественны формам третьего лица множественного числа (Стучат, За мной пришли), а, например, в финском и эстонском не совпадают ни с одной из личных форм (ср. эст. elan – ‘я живу’, elab – ‘он живет’, elavad – ‘они живут’ и неопределенно-личное elatakse – ‘живут’).

Всеми этими (и другими) средствами можно умело манипулировать, чтобы изменить представление слушающего о мире, а возможно, и его поведение.

У человеческой коммуникации есть две возможные формы – диалог (с любым количеством участников) и монолог. В языках имеются средства организации для них обеих116.

Рассмотрим такой обмен репликами:

А: Я хочу привязать синие бантики вместо красных!

Б: Правильно, те по цвету не подходят.

Замена местоимения те на они сделала бы реплику Б аномальной (полученный диалог вызывал бы приблизительно такие же ощущения, как, например, фраза с нарушением согласования типа один булка):

А: Я хочу привязать синие бантики вместо красных!

Б: Правильно, они по цвету не подходят.

Слово они в данном случае отсылало бы к синим бантикам, и фраза получилась бы содержащей одновременно одобрение (правильно) и неодобрение (они… не подходят) действий А (с местоимением они правильно было бы сказать что-нибудь вроде Зачем? Они по цвету не подходят! или Они же по цвету не подходят!).

Свои средства поддержания связности есть и в монологах. В каждом языке существует свой набор правил организации предложений внутри текста, который целиком произносит (или пишет) один человек. Например, языки, в которых есть определенный и неопределенный артикли, могут требовать, чтобы объект, упоминаемый в первый раз, имел при себе неопределенный артикль, при следующих же упоминаниях тот же самый объект должен сопровождаться определенным артиклем. Существуют особые слова для обозначения того, что вводимое ими предложение является продолжением некоего предшествующего текста. Так, фраза И Бисмарк по сравнению с Пушкиным ничто грамматически правильна только в том случае, если она следует за некоторым сообщением о том, что кто-то (по мнению говорящего) гораздо менее значим, чем Пушкин. И действительно, в рассказе Даниила Хармса «О Пушкине» перед фразой про Бисмарка сказано, что Наполеон менее велик, чем Пушкин. Существуют и средства, которые, напротив, демонстрируют собеседнику (или читателю), что начинается совершенно новый текст (наиболее известный русский пример – формула сказочного зачина жили-были). Определенными правилами регулируется, когда, скажем, существительное можно заменить на местоимение (и на какое – если существует выбор), а когда нельзя. Рассмотрим пример: Вошла Аня. Она была в красивом синем платье и изящных лакированных туфельках. Сказать Вошла она. Аня была в красивом синем платье… нельзя: замене на местоимение подвергается обычно то, что уже упоминалось и тем самым (по предположению говорящего) актуализовано в сознании слушающего. Человек, который называет с помощью местоимений объекты, известные ему, но не собеседнику, рискует потерпеть коммуникативную неудачу (вспомним высмеивание такой манеры построения текста в стихотворении Агнии Барто «Сильное кино»: «Они ей – раз! // Она им – раз! // Но тут как раз // Ее он спас…»).

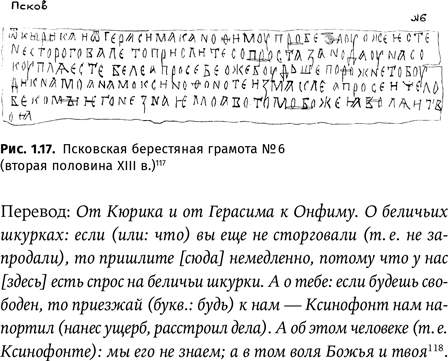

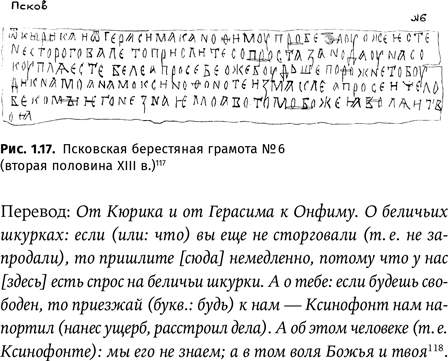

Любой достаточно большой текст-монолог делится на отдельные фрагменты. Внутри такого фрагмента, как правило, идет речь об одном событии, действуют одни и те же участники, соблюдается временное и пространственное единство. Между фрагментами в устной речи наблюдаются более длительные паузы, чем между частями одного фрагмента (в письменной речи используются графические средства – например, красная строка). Переход к новой теме отмечается специальными словами и выражениями: кстати, что касается и т. п. Например, в псковской берестяной грамоте № 6 с такой целью используется союз а:

В устной речи членению монолога на отдельные фрагменты помогает жестикуляция: одной элементарной дискурсивной единице, как правило, соответствует один жест, при этом жесты, объединяющие ЭДЕ в рамках периода и периоды в рамках эпизода, уподобляются друг другу определенным образом119.

Правилами построения текста могут объясняться многие элементы грамматики, такие как, например, русский порядок слов. Так, предложения Птица пела и Пела птица отличаются друг от друга тем, считает ли говорящий эту птицу известной слушающему (в первом случае) или частью абсолютно новой ситуации (во втором случае). В английском языке соответствующую функцию выполняют артикли (ср.: The bird sang и A bird sang), в японском – специальные служебные элементы: предложение про известную птицу (the bird) будет выглядеть как

(tori wa naita), про неизвестную (a bird) –

(tori wa naita), про неизвестную (a bird) –

(tori ga naita). Предложения, где такого рода правила нарушаются, ощущаются как «корявые». Например, фраза Вошла она некорректна, так как персонаж, который вводится впервые (что соответствует использованному в этой фразе порядку слов), не должен обозначаться местоимением.

(tori ga naita). Предложения, где такого рода правила нарушаются, ощущаются как «корявые». Например, фраза Вошла она некорректна, так как персонаж, который вводится впервые (что соответствует использованному в этой фразе порядку слов), не должен обозначаться местоимением.

Все перечисленное – лишь малая часть того, что должен знать человек, чтобы строить тексты, которые не будут восприниматься как аномальные.

(tori wa naita), про неизвестную (a bird) –

(tori wa naita), про неизвестную (a bird) –

(tori ga naita). Предложения, где такого рода правила нарушаются, ощущаются как «корявые». Например, фраза Вошла она некорректна, так как персонаж, который вводится впервые (что соответствует использованному в этой фразе порядку слов), не должен обозначаться местоимением.

(tori ga naita). Предложения, где такого рода правила нарушаются, ощущаются как «корявые». Например, фраза Вошла она некорректна, так как персонаж, который вводится впервые (что соответствует использованному в этой фразе порядку слов), не должен обозначаться местоимением.