На мой взгляд, эта точка зрения принципиально неверна. Дело не только в том, что преувеличение собственного размера – слишком ничтожное приобретение для такой огромной «цены», как риск подавиться. Главное, как кажется, то, что приматы (а значит, по-видимому, и ранние гоминиды) – групповые животные с достаточно высоким уровнем интеллекта. Они долгие годы живут вместе, часто встречаются и хорошо знают друг друга «в лицо» (как показывают наблюдения, роль межличностных контактов в обезьяньем сообществе весьма велика130). В такой ситуации пытаться создавать ложное впечатление о размере (который виден невооруженным глазом и всей группе давно известен) просто бесполезно. Показательно, что сторонники этой гипотезы в подтверждение своей точки зрения ссылаются на лягушек, птиц и оленей, которые производят коммуникативные действия на таких расстояниях и в такой среде, что размер того, кто издает звук, слушающему не виден (хотя, как показывают исследования, люди готовы делать выводы о размерах тела на основании высоты звука – в том случае, если не видят говорящего131).

Может быть, понижение тембра голоса было необходимо в межгрупповых конфликтах – для того чтобы издалека устрашить членов соседней группировки? Тоже вряд ли: во-первых, такая задача должна была обусловить понижение гортани у взрослых особей мужского пола, но не у женщин и трехлетних детей, для которых устрашение соседей неактуально, а во-вторых, слух человека настроен на преимущественное восприятие частот, слишком высоких для тех расстояний, на которых осуществляется межгрупповое общение (см. подробнее ниже). Таким образом, остается лишь одна возможность: низкое положение гортани как видовой признак – это одно из приспособлений для членораздельной звучащей речи.

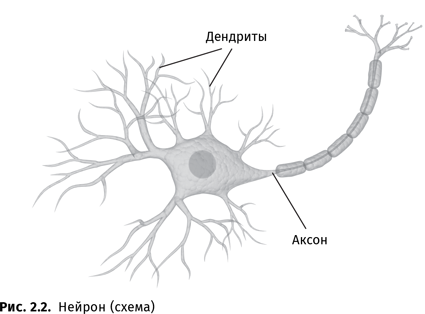

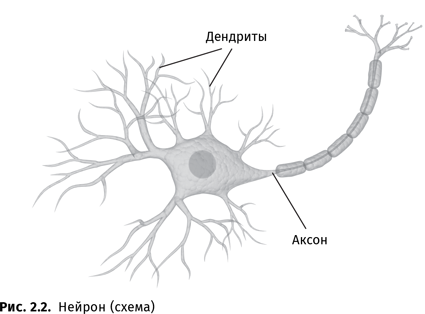

Но низкое положение гортани – далеко не единственное анатомическое приспособление, необходимое для говорения. Большое значение для звучащей речи имеет точное управление мышцами языка. Движения всех этих мышц, кроме одной, обеспечиваются подъязычным нервом, канал которого расположен в толще затылочной кости между яремным отростком и мыщелком. Чем толще этот канал, тем, как считается, больше нейронов задействовано в управлении языком, поэтому на основании этого признака делаются предположения о наличии у того или иного вида гоминид звучащей речи132. Однако, по данным других исследователей, с учетом различий в размере языка толщина канала подъязычного нерва варьирует практически в одних и тех же пределах даже у человека и шимпанзе133; кроме того, отсутствует корреляция между толщиной канала подъязычного нерва и числом аксонов, из которых этот нерв состоит134.

Не менее важен для использования звучащей речи тонкий контроль дыхания. Дело в том, что при речи, в отличие от нечленораздельного крика, воздух надо подавать на голосовые связки не сразу, а небольшими порциями – слогами. Это позволяет строить длинные высказывания на одном выдохе, перемежая его короткими вдохами в моменты значимых для смысла и/ или синтаксиса пауз. В рамках одного такого высказывания можно произнести большое количество слогов. Тем самым возникает эволюционная задача снабдить эти слоги необходимым количеством различий, что позволит придать высказыванию бо́льшую информационную наполненность.

Если бы воздух подавался на голосовые связки сразу весь, возможности изменения звучания в процессе одного выдоха-высказывания были бы крайне ограничены (вы можете убедиться в этом сами, попытавшись снабдить членораздельными изменениями звучания, скажем, вопль ужаса). Как следствие, в таком языке оказалось бы очень мало слов: слишком малые возможности варьирования звука не позволяли бы проводить большое число различий.

Кроме того, при произнесении фонем сближающиеся органы артикуляции ослабляют акустическую мощность – по-разному в разных случаях, так что при одинаковой силе воздушного потока, подаваемого на голосовые связки, одни звуки оказались бы настолько громче других, что заглушили бы последние (при восприятии наблюдается «маскирующий» эффект: тихий звук, непосредственно предшествующий громкому или следующий за ним, не распознается).

Таким образом, речевое дыхание должно не только квантовать выдох на слоги, но и регулировать силу выдоха в рамках одного слога так, чтобы соседствующие звуки не заглушали друг друга. Как было показано еще Николаем Ивановичем Жинкиным135 при помощи рентгенокимографической съемки, это обеспечивается движениями диафрагмы: «…в процессе речевого произнесения диафрагма на выдохе совершает резкие и отчетливо заметные вдыхательные и выдыхательные движения. Она модулирует с определенной амплитудой на каждом речевом звуке, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз, при этом экспирация (выдыхание. – С. Б.) не прекращается»136. Например, при произнесении слова скалы «на слоге ска диафрагма вначале делает два движения вверх (ск), потом опускается на а. После этого идет краткое нижнее слогостояние диафрагмы и новый слог лы, который начинается малым подъемом диафрагмы на л и вторым, большим подъемом на ы»137, при этом «в момент падения диафрагмы на слогоразделе вдоха не происходит»138.

Работа диафрагмы регулируется диафрагмальными нервами, отходящими от шейного отдела спинного мозга на уровне третьего, четвертого и пятого шейных позвонков. В речевом дыхании задействованы также межреберные мышцы, приводимые в действие передними ветвями грудных нервов. Таким образом, для эффективного управления дыханием при речи необходим достаточно широкий позвоночный канал.

У обезьян произвольная регуляция дыхания отмечается редко (хотя, как показывают последние данные139, все же не совсем отсутствует), и голосовые сигналы они издают не только на выдохе, но и на вдохе.

В обеспечении членораздельной звучащей речи участвует подъязычная кость

[19]. У человека она расположена ниже, чем у других приматов, благодаря чему сильно расширяется спектр возможных движений глотки, гортани и языка друг относительно друга. Если бы подъязычная кость располагалась у нас иначе, мы были бы способны произносить не больше различающихся звуков, чем, например, шимпанзе.

Еще одна важная структура, связанная с подъязычной костью, – это горловые мешки. У современных обезьян они есть, а у человека отсутствуют (и по строению подъязычной кости это хорошо видно). Как было показано Бартом де Буром140, при наличии горловых мешков, во-первых, резонансы речевого тракта смещаются ближе друг к другу, а во-вторых, появляются дополнительные резонансы и антирезонансы – причем независимо от производимой артикуляции. Из этого сразу видна отрицательная роль горловых мешков для членораздельности речи. Во-первых, если все области усиления звука приближены друг к другу, это значит, что звуки получаются более похожими один на другой, тогда как для членораздельной речи необходимо, наоборот, чтобы звуки достаточно сильно различались. Увеличение различающихся на слух звуков позволяет иметь коммуникативную систему с бо́льшим числом знаков (и тем самым с бо́льшими выразительными возможностями). Во-вторых, наличие резонансов и антирезонансов, независимых от артикуляции, сильно сужает возможности произвольного варьирования производимого звука. Такая задача актуальна для обезьян, которые, имея высоко расположенную гортань, могут есть и вокализировать одновременно: при наличии горловых мешков еда, находящаяся во рту, не мешает издавать необходимые звуки. Но членораздельная речь обусловливает противоположную задачу – при помощи органов артикуляции, доступных волевому управлению, обеспечить как можно большее количество различий в звучании.